Temas de relações internacionais, de política externa e de diplomacia brasileira, com ênfase em políticas econômicas, viagens, livros e cultura em geral. Um quilombo de resistência intelectual em defesa da racionalidade, da inteligência e das liberdades democráticas. Ver também minha página: www.pralmeida.net (em construção).

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Livro: Les Dérives d’un continent. L’Amérique latine et l’Occident - Alain Rouquié (L'Histoire)

Les Dérives d’un continent. L’Amérique latine et l’Occident

Alain Rouquié

Métailié, 2025, 204 p., 18 €.

« Sud global » ou « Occident collectif » ? C’est la question centrale que se pose Alain Rouquié sur la place de l’Amérique latine aujourd’hui. Sa réponse est claire : « Qu’on le veuille ou non, l’Amérique latine appartient aux deux ensembles. »

L’auteur revisite la position latino- américaine face aux « deux Occidents » : entre son longtemps hégémonique voisin les États-Unis, qui ne s’y intéresse plus guère et ne voit les choses que sous l’angle des migrations et des affaires ; et l’Europe, qui fut si durablement un modèle (la démocratie libérale, les valeurs judéo-chrétiennes, le capitalisme) mais avec laquelle il est difficile de nouer une relation structurante. Pour autant, il conclut en faveur d’une spécificité créatrice latina plutôt qu’à une désoccidentalisation. Même « l’émancipation indienne » en cours n’a pas le caractère d’une « refondation anti-occidentale ». De l’autre côté, on trouve la Chine, devenue en quelques décennies un acteur clé sur le continent, avec des techniques éprouvées au xixe siècle : achat de matières premières non transformées (minerais, terres rares, soja), construction d’infrastructures pour les acheminer (ports, chemins de fer).

Dans les circonstances actuelles, sans leadership continental, extrêmement divisée face aux nouvelles donnes des relations internationales, l’Amérique latine risque d’être un enjeu majeur pour ceux qui veulent « rattraper, dépasser », voire « anéantir » l’Occident. Et les Européens seraient bien avisés de la considérer vraiment dans la gouvernance du monde. C’est ce que cette admirable synthèse nous suggère fortement.

Livro: Et le monde créa l’Occident. Une nouvelle histoire des mondes anciens, Josephine Quinn (L'Histoire)

Voyage dans le temps |

Et le monde créa l’Occident. Une nouvelle histoire des mondes anciens, Josephine Quinn, trad. de l’anglais par Souad Degachi et Maxime Shelledy, Seuil, 2025, 576 p., 29,90 €. |

La traduction de ce livre important, paru en anglais en 2024, est une chaleureuse invitation à visiter les mondes anciens dans toute leur incroyable diversité. |

Josephine Quinn y défend deux thèses : la première est que le monde tel que nous le connaissons est le fruit de brassages incessants ; la seconde questionne la pertinence de la notion de civilisation, telle qu’elle a été élaborée au XVIIIe siècle. Voyage dans le tempsEt le monde créa l’Occident. Une nouvelle histoire des mondes anciens, Josephine Quinn, trad. de l’anglais par Souad Degachi et Maxime Shelledy, Seuil, 2025, 576 p., 29,90 €. Formidable kaléidoscope, la traduction de ce livre important, paru en anglais en 2024, fait découvrir de nombreuses facettes des mondes anciens. Josephine Quinn y défend deux thèses : la première est que le monde tel que nous le connaissons est le fruit de brassages incessants, que l’auteure se plaît à retracer depuis Byblos en 2000 avant notre ère jusqu’aux voyages d’Ibn Battuta au XIVe siècle ; la seconde questionne la pertinence de la notion de civilisation, telle qu’elle a été élaborée au XVIIIe siècle. Celle-ci a non seulement rétréci le monde, en réduisant la matrice de l’Europe à la Grèce et Rome, mais a aussi favorisé une lecture en termes de « blocs de civilisation » distincts, hiérarchisés et destinés à se remplacer. Le point de vue n’est pas inutile, notamment dans une France où la théorie du « grand remplacement » gagne du terrain. Mais il faut, surtout, lire cet ouvrage pour le plaisir que procurent l’art du récit de l’auteure, les passages fréquents d’une échelle à l’autre, de l’anecdote aux grandes évolutions de l’histoire. L’auteure traite avec la même envie communicative les sujets les moins connus, comme le royaume des Garamantes, à ceux qu’on croit les mieux connaître, comme la Rome augustéenne. Elle rend un hommage réussi à tous ceux qui contribuent à renouveler notre connaissance des périodes reculées, archéologues, anthropologues, épigraphistes, papyrologues ou climatologues. Une chaleureuse invitation à visiter les mondes anciens dans toute leur incroyable diversité. |

Livre: Tocqueville, de Françoise Mélonio - Laurent Theis (L’Histoire)

Tocqueville, un pessimiste actif |

Tocqueville, Françoise Mélonio, Gallimard, 2025, 624 p., 27 €. |

Françoise Mélonio livre une magistrale biographie de l’auteur de De la démocratie en Amériquepartagé entre une forte ambition intellectuelle et politique et une lucidité résignée devant une société où il n’est pas chez lui. Tocqueville, un pessimiste actifTocqueville, Françoise Mélonio, Gallimard, 2025, 624 p., 27 €. Reçu à l'Académie française en 1842, à 37 ans, Tocqueville déclarait : « La génération qui voit finir une grande Révolution est toujours inquiète, mécontente et triste. » Une sorte d'autoportrait ? Françoise Mélonio, dans sa superbe biographie, dépeint en effet un tempérament mélancolique, partagé entre une forte ambition intellectuelle et politique et une lucidité résignée devant une société où il n'est pas chez lui. Ce partage est aussi celui qu'il étudie : entre la liberté et l'égalité, et si l'irrésistible démocratie peut les concilier pour éviter la révolution ; entre l'esclavage, qu'il s'emploie à abolir, et la colonisation en Algérie, qu'il soutient, même de vive force. Son ami Rémusat le décrit exactement : « Le grand mérite de Tocqueville est d'avoir fait ses opinions lui-même. C'est uniquement en observant son temps qu'il a secoué le joug de son milieu d'origine », la vieille aristocratie normande. Sa volonté de comprendre, y compris en pensant contre lui-même, le conduisit à travers l'Europe, et bien sûr en Amérique, d'où il rapporta le grand livre qui installa sa réputation. De 1839 à 1849, il explora la politique, comme député inclassable puis comme ministre des Affaires étrangères du princeprésident, où il ne réussit guère. Il s'immergea alors dans l'histoire de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution, dont il fut l'interprète de génie. Méprisant les politiciens bourgeois, de Louis-Philippe sous son parapluie à Guizot ou Thiers et en fait un peu tout le monde, il se réservait pour ses amis de toujours, Beaumont, Lanjuinais, Corcelle, pour Marie, son épouse anglaise, et pour son château de Tocqueville où il se ressourçait. Voici comment ce pessimiste actif, traversé d'éclaircies de joie, luttant aussi contre la maladie qui l'emporta précocement, est devenu et demeure, écrit Mme Mélonio, un « héros occidental » Laurent Theis est membre du comité de L’Histoire. https://www.lhistoire.fr/livres/tocqueville-un-pessimiste-actif?utm_source=brevo&utm_campaign=251113ELHLivres48_brevo&utm_medium=email |

terça-feira, 11 de novembro de 2025

Lancamento do livro Diplomatas, escritores, imortais, org. João Almino, ABL, 18/11

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Livro: Intelectuais na Diplomacia Brasileira: a cultura a serviço da nação, organização Paulo Roberto de Almeida

O livro que organizei sobre os Intelectuais na Diplomacia Brasileira foi fotografado na Livraria Martins Fontes, da Paulista (SP), pelo meu amigo professor Jefferson Cairus (cujos sapatos engraxados estão à mostra):

Intelectuais na Diplomacia Brasileira: a cultura a serviço da nação, organização: Paulo Roberto de Almeida. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves; ISBN: 978-85-265-0497-4; São Paulo: Editora Unifesp; ISBN: 978-65-5632-199-8; 2025, 425 p. Divulgado no blog Diplomatizzando (15/08/2025: link: https://diplomatizzando.blogspot.com/2025/08/intelectuais-na-diplomacia-brasileira.html).terça-feira, 21 de outubro de 2025

Maurício Nabuco e o diário secreto da diplomacia brasileira (1919-1977) - livro de Rogerio Farias (Funag)

Maurício Nabuco e o diário secreto da diplomacia brasileira (1919-1977)

sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Livro: A integração regional no Sul Global e seus desafios, Tullo Vigevani, Haroldo Ramazzini - Raíssa Araújo Pacheco (Outros Quinhentos)

A integração regional no Sul Global e seus desafios

Com prefácio de Celso Amorim, obra da Editora Unesp faz um balanço analítico da política externa brasileira no caso do Mercosul e da cooperação entre os países latino-americanos, centrando seu foco na atuação do Brasil como um ator fundamental.Por Raíssa Araújo Pacheco

Outros Quinhentos, 10/10/2025

https://outraspalavras.net/outrosquinhentos/a-integracao-regional-no-sul-global-e-seus-desafios/

A integração regional é um tema que frequentemente surge nos debates sobre desenvolvimento e inserção internacional. Mas qual tem sido, de fato, o real compromisso do Brasil com seus vizinhos? Por que o Brasil, mesmo em momentos de protagonismo, não conseguiu desenvolver uma capacidade de agência efetiva para moldar o bloco conforme seus interesses?

Essas perguntas são desafiadoras e, até então, haviam sido pouco exploradas pela academia especializada. Elas tocam em um ponto nevrálgico da nossa história diplomática: a aparente contradição entre a retórica favorável à integração e a prática, por vezes, hesitante.

Compreender essa dinâmica é essencial para avaliar o passado e planejar o futuro do Brasil no cenário global, especialmente em um espaço vital como o Mercosul.

Para preencher essa lacuna nos debates acadêmicos e oferecer uma análise profunda e crítica, nasceu a obra Os desafios da integração regional no Sul Global: O caso da Política Externa Brasileira para o Mercosul.

Escrita pelos professores do curso de Relações Internacionais Tullo Vigevani (Unesp/ Unicamp/PUC-SP) e Haroldo Ramanzini Junior (Ieri/UFU/UnB), a publicação é uma iniciativa da Editora Unesp.

Outras Palavras e Editora Unesp irão sortear dois exemplares de Os desafios da integração regional no Sul Global: O caso da Política Externa Brasileira para o Mercosul, de Tullo Vigevani e Haroldo Ramanzini Junior, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 20/10, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

O livro tem como objetivo fazer um balanço analítico dos resultados alcançados e das razões dos impasses na política externa brasileira em relação ao Mercosul e à integração regional na América do Sul, observando pelo ponto de vista do Estado e dos atores domésticos do Brasil.

Os autores partem da hipótese de que a experiência da integração europeia no pós-guerra não se refletiu no Sul Global. No caso europeu, a integração foi pensada nos princípios da delegação e do controle das soberanias nacionais. Já nos países subjugados pela exploração colonial, a integração foi estruturada para “fortalecer o nacionalismo e preservar a soberania da dominação externa”, como aponta a cientista política Marina Soares de Lima, no texto de orelha da obra.

Longe de trilharem um caminho simples, Vigevani e Ramanzini Junior adentram na complexidade das relações internacionais do Brasil, analisando os períodos em que a integração esteve no topo da agenda e os momentos em que foi relegada a um segundo plano.

Ao longo dos capítulos, a obra examina os fatores domésticos e internacionais, as conjunturas políticas e as concepções de mundo que influenciaram a ação brasileira.

Os autores exploram por que o país, mesmo sendo a maior economia do bloco, nem sempre exerceu a liderança ou a “capacidade de agência” esperada para impulsionar projetos comuns mais ousados.

O escrito é, portanto, uma leitura indispensável para estudantes de Relações Internacionais, profissionais da área diplomática, pesquisadores e qualquer cidadão interessado em compreender os rumos do Brasil no mundo.

A obra oferece chaves de leitura para decifrar um dos temas mais complexos e persistentes da nossa política exterior, fornecendo uma base sólida para reflexões sobre os caminhos futuros da integração na América do Sul.

Leia, logo abaixo, o prefácio do livro por Celso Amorim, que além de ser o atual assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República do Brasil. Foi ministro das Relações Exteriores durante os governos Itamar Franco e Lula, e da Defesa do Brasil durante o mandato de Dilma Rousseff.

Boa leitura!

O Mercosul é um dos principais alicerces da integração regional. São mais de três décadas de esforços políticos, econômicos e sociais para a sua construção. Esse patrimônio foi essencial para manter viva a chama da integração regional, mesmo quando os ventos contrários mais fortes sopraram. Entretanto, sua atuação e sua institucionalidade se transforaram ao longo dessas décadas. Refletir sobre o seu papel hoje continua sendo prioridade da política externa brasileira.

O livro de Tullo Vigevani e Ramanzini Junior lança luz sobre o processo histórico e os principais argumentos e atores sociais mobilizados ao longo da história da diplomacia brasileira no que diz respeito à integração dos países da bacia do Prata e da região como um todo. Esta análise nos permite compreender os desafios e as potencialidades do processo de integração do Mercosul e além dele.

O novo mandato do presidente Lula tem um foco abrangente de revitalização da política de integração regional com a reconstrução da Unasul, a consolidação da Celac e o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Mas o Mercosul continua sendo o esteio dos processos de integração, ao qual investiremos muito da nossa atenção.

Essa agenda, que é para nós o cumprimento do determinado no parágrafo único do artigo 4o. da nossa Constituição Federal, foi abandonada de forma radical nos últimos anos.

No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos de sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e de seu entorno. Essa postura foi decisiva para o descolamento do país dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos.

Durante esse período, o Mercosul foi objeto de intenso processo de flexibilização que acabou por enfraquecê-lo. Mesmo assim, mostrou-se resiliente: entre diversos espaços regionais que foram desativados, paralisados ou enfraquecidos, o Mercosul sobreviveu às investidas dos que pretendiam debilitá-lo.

O bloco torna-se ainda mais relevante em um contexto global que apresenta desafios de enorme complexidade. As falhas na cooperação internacional durante a pandemia de Covid-19 ilustram essa necessidade. A América Latina foi pega em seu momento de maior fragmentação, o que contribuiu para que estivéssemos entre as regiões mais afetadas pela pandemia: faltaram vacinas, medicamentos, equipamentos de proteção e coordenação transfronteiriça. Cada um dos nossos países atuou isoladamente, sem uma estratégia conjunta que poderia ter mitigado nossas carências.

O acirramento de rivalidades geopolíticas entre grandes potências nos últimos anos alimenta a eclosão ou recorrência de conflitos com repercussões globais e que se entrelaçam de forma delicada e perigosa. A alta global da inflação e do custo de vida agravaram os retrocessos no combate à fome e à pobreza.

Tudo isso ocorre em um momento de enfraquecimento da governança global, em que as principais instituições mundiais enfrentam dificuldades em lidar com a crise climática e a dupla transição energética e digital.

Vivenciamos igualmente a emergência de uma extrema direita que se articula em nível internacional, valendo-se de nacionalismos excludentes para oferecer soluções simplistas a problemas complexos. A desestabilização de processos eleitorais e o avanço de discursos de ódio atinge de forma especial a América do Sul.

É importante recordar que o Mercosul nasceu no contexto de consolidação de nossas democracias, após décadas de regimes ditatoriais em nossos quatro países. A democracia é condição essencial para o desenvolvimento da integração, como nos lembra o primeiro artigo do Protocolo de Ushuaia, assinado em 1998.

O nosso bloco precisa voltar a cumprir um papel estabilizador na América do Sul. Com a superação da crise política na Venezuela, que vemos avançar nos diálogos entre governo e oposição para a realização de eleições presidenciais, esperamos que o país possa em breve reingressar no Mercosul.

A conclusão do processo de adesão da Bolívia como membro pleno permitirá um aumento significativo do tamanho do Mercosul, tanto em sua dimensão econômica como no âmbito político e social. O Mercosul mostra seu poder de atração gravitacional e a necessidade de continuar se relacionando ativamente com os membros associados.

Diante dos desafios multifacetados dos tempos que correm, a integração regional nos torna a todos mais resilientes. Para além da cooperação, facilita a concertação de posições para que tenhamos uma voz mais forte nos foros internacionais e possamos melhor aproveitar as oportunidades que despontam.

Em 2022, o intercâmbio intra-Mercosul somou 46 bilhões de dólares. Não é pouco, mas está abaixo do auge registrado em 2011, de 52 bilhões de dólares. Estamos aquém do nosso potencial. Nosso comércio se caracteriza pela presença significativa de produtos industrializados, e esse é um ativo que precisa ser valorizado e ampliado. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência.

O bloco também oferece uma plataforma robusta para negociar acordos comerciais extrazona equilibrados, impulsionando nossas exportações para além de matérias-primas, minérios e petróleo, e ampliando o coeficiente de produtos de maior valor agregado.

A articulação de processos produtivos, inclusive na interconexão energética, viária e de comunicações, garante mais resiliência em nossas cadeias de suprimentos. O Fundo de Convergência Estrutural (Focem), com o qual o Brasil quitou recentemente suas contribuições em atraso, tem especial importância nessa dimensão da atuação do bloco.

Será essencial revitalizar as dimensões política e social da integração, avançando na cooperação em áreas como saúde, educação, proteção ambiental, defesa, e no combate aos ilícitos transnacionais, inclusive nas regiões de fronteira.

A construção de um Mercosul mais democrático e participativo, com o fortalecimento do Parlasul, do Foro Consultivo Econômico Social, e com a retomada da Cúpula Social do Mercosul de forma presencial após quase uma década, fomenta os vínculos entre legisladores, empresários e movimentos sociais dos nossos países e confere maior transparência e legitimidade ao bloco.

A reinstalação do Foro Consultivo de Municípios e Estados Federados é também importante para que os entes subnacionais tenham voz. Seu trabalho nas regiões de fronteira e na governança de projetos como o Corredor Bioceânico é imprescindível.

Resgatar o Mercosul requer não apenas iniciativas de política externa, mas também esforços no plano doméstico. O livro Os desafios da integração regional no Sul Global: o caso da Política Externa Brasileira para o Mercosul oferece insumos valiosos para se pensar ambas as dimensões, assim como sua interconexão.

Ao apresentar um balanço analítico da política externa brasileira em relação ao Mercosul e à integração regional na América do Sul, a edição em língua portuguesa atualiza o texto e o torna mais acessível aos que pesquisam e pensam a integração regional em nosso país. É uma contribuição valiosa em um contexto de incertezas da ordem global e em um projeto democrático que se vale, desde o início, da pesquisa e do diálogo na construção de saídas coletivas.

A história nos mostra que os países em desenvolvimento, unidos, são muito maiores que os desafios que nos afligem.

Só a unidade do Mercosul, da América do Sul e da América Latina e do Caribe nos permitirá retomar o crescimento, combater as desigualdades, promover a inclusão, aprofundar a democracia e garantir nossos interesses em um mundo em transformação.

Parafraseando o papa Paulo VI em sua encíclica sobre o progresso dos povos, a integração e o desenvolvimento são os novos nomes da paz.

SOBRE OS AUTORES

Tullo Vigevani é professor titular da Unesp/Marília, nas áreas de Ciência Política e Relações Internacionais, e professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, San Tiago Dantas, da Unesp/ Unicamp/PUC-SP. É pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec) e vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu).

Haroldo Ramanzini Junior possui doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado pela Universidade de Harvard. É professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais (Ieri) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB), além de editor-chefe da Revista Brasileira de Política Internacional (RBPI) e pesquisador do CNPq, do INCT-Ineu e do Centro de Estudos Globais (UnB).

Em parceria com a Editora Unesp, o Outras Palavras irá sortear dois exemplares de Os desafios da integração regional no Sul Global: O caso da Política Externa Brasileira para o Mercosul, de Tullo Vigevani e Haroldo Ramanzini Junior, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 20/10, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

quarta-feira, 17 de setembro de 2025

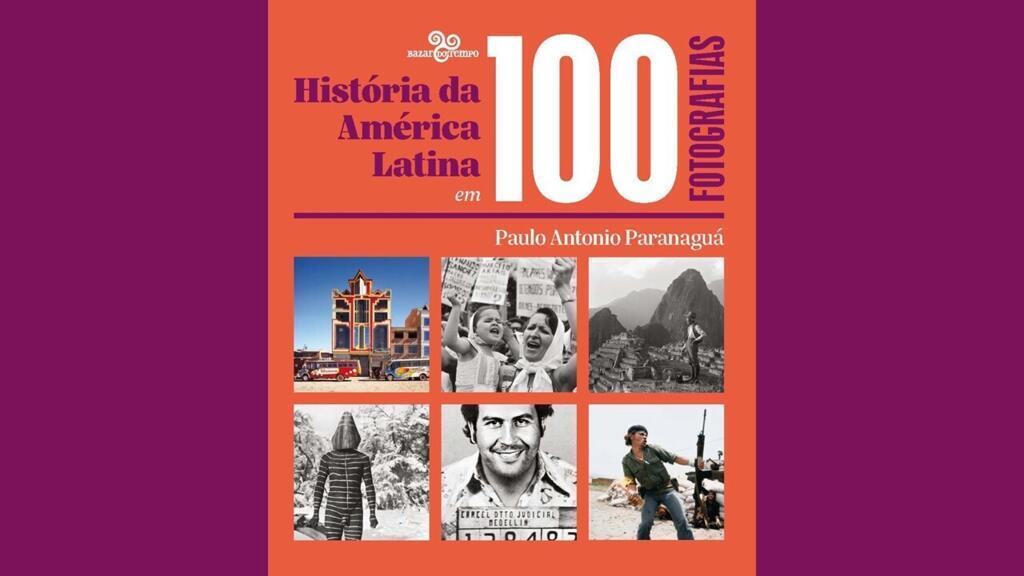

Livro: História da América Latina em 100 fotografias", Paulo Antonio Paranaguá (Bazar do Tempo)

Em 100 fotografias, livro revela conexões globais da América Latina desde o período pré-colonial

RFI,

Um continente marcado por revoluções, trocas culturais e conexões globais ganha nova leitura no livro "História da América Latina em 100 fotografias", do historiador e jornalista Paulo Antonio Paranaguá, lançado neste mês de setembro pela editora Bazar do Tempo. A obra, construída como um mosaico de 100 fotografias, percorre desde o passado pré-colombiano até os dias atuais, revelando momentos decisivos e figuras emblemáticas que moldaram a região.

“As histórias se escreveram na América Latina a partir do século 19 para justificar os países independentes, com fronteiras muito aleatórias. Essas histórias estão voltadas para si mesmas e não tratam das relações na região, e às vezes não tratam sequer das relações entre esses países e o resto do mundo”, afirma o autor, ao explicar o ponto de partida de sua pesquisa.

Paranaguá defende que a evolução da América Latina precisa ser contada como uma história conectada, que reconheça a relação triangular permanente com Europa, Estados Unidos e uma relação forçada com a África, além de uma conexão menos conhecida com a Ásia desde o período colonial. "É importante abordar a história da América Latina em termos de história comparada, de história global, de uma história conectada entre esses países e outras regiões do mundo", sublinha.

A escolha das fotografias não seguiu uma cronologia tradicional. Paranaguá recorreu a registros dos descobrimentos arqueológicos do século 19 e início do século 20 para lembrar ao leitor que a história da região começou muito antes da invenção da fotografia. "Nossa história começou com os olmecas, os astecas, os incas, os guaranis", destaca. “Isso dá uma outra perspectiva histórica para o livro”, explica.

A curadoria das imagens foi um dos maiores desafios. “Enquadrar um período tão amplo em apenas 100 imagens foi terrível. Às vezes choro com tudo o que tive que deixar de fora”, confessa. Produtos como o café e o cacau estão presentes por sua importância econômica, cultural e social, mas o tabaco, por exemplo, ficou de fora – uma ausência que Paranaguá lamenta com humor: “Afinal de contas, eu adoro charutos”.

Entre guerras e diversidade

O livro não ignora os episódios dramáticos da história política e institucional da América Latina, como guerras e revoluções. Mas Paranaguá faz questão de destacar que a região é também marcada por uma diversidade cultural, social, étnica e religiosa espantosa. “A fotografia já é uma história cultural. Ela amplia o espectro. Não podemos tratar a evolução da região apenas com base em batalhas e golpes. É preciso ir mais longe”, defende.

Com textos curtos e linguagem acessível, o livro busca dialogar com um público amplo, especialmente os jovens. “Tenho uma formação acadêmica sólida, mas trabalhei a vida inteira como jornalista. Aprendi que me dirijo ao público em geral, não à panelinha de professores ou estudantes que querem ser cada um mais genial do que o outro. Isso não me interessa”, afirma.

Apesar da leveza na forma, o conteúdo é denso e revelador. “Os conhecedores da América Latina vão descobrir imagens que não conhecem, aspectos para os quais talvez não tenham dado a devida relevância”, garante. A motivação maior, segundo ele, é a transmissão de conhecimento às novas gerações. “Pensei nos meus sobrinhos, no meu filho... essa geração que não teve a ocasião de estudar a América Latina, que é a região do mundo na qual nós estamos inseridos. Nós fazemos parte dela.”

Cartões postais, cabeças reduzidas e a guerra das imagens

Ao mergulhar em arquivos e mercados de antiguidades, Paranaguá descobriu registros fotográficos que o surpreenderam, mesmo após mais de cinco décadas dedicadas ao estudo da América Latina. Uma das descobertas mais marcantes foi uma série de cartões postais produzidos pelas missões salesianas em 1937, em Lyon, com imagens da África, da Ásia e da América Latina.

“Achei imagens sobre o Mato Grosso e várias sobre o Equador. Algumas mostravam o trabalho dos missionários em saúde, ensino, construção de pontes. Outras revelavam aspectos da vida dos indígenas equatorianos, como a maloca e, curiosamente, as cabeças reduzidas dos chamados jívaros – que na verdade são os shuar”, conta.

Os shuar ficaram conhecidos por uma prática ritual que consistia em reduzir a cabeça de seus inimigos, como uma maneira de impedir que seus espíritos revidassem. A imagem das cabeças reduzidas, reproduzida no livro, revela mais do que um costume ancestral: expõe o olhar europeu sobre os povos originários. “Para o olhar europeu, é a prova de que os índios são bárbaros e precisam ser evangelizados. Isso faz parte de uma verdadeira guerra das imagens", aponta o autor. A colonização não foi só obra de soldados, mas também de evangelizadores e de uma produção simbólica que moldou a visão sobre os povos da América.

Fotógrafos identificados e invisibilizados

Das 100 imagens selecionadas, 30 são de autores não identificados. Entre os 70 fotógrafos conhecidos, 44 são latino-americanos, 14 europeus e 12 estadunidenses. A escolha não seguiu uma lógica de “olhar de dentro versus olhar de fora”, mas foi condicionada pela disponibilidade e conservação dos registros.

“Às vezes eu queria uma foto emblemática de um fotógrafo local e não conseguia. Por exemplo, sobre a intervenção na República Dominicana em 1965, não encontrei uma imagem de qualidade feita por um fotógrafo dominicano”, lamenta. Outro caso marcante foi uma fotografia sobre a redemocratização da década de 1980 na América do Sul. O jornal El País publicou a imagem de uma mulher de braços abertos enfrentando um jato d’água da repressão na frente da catedral de Assunção. “É uma fotografia em preto e branco maravilhosa, me apaixonei por ela, mas o autor perdeu o negativo. Não pude reproduzi-la com qualidade.”

A precariedade dos acervos em muitos países latino-americanos é um obstáculo recorrente.

Um livro que pode incomodar

Ao tratar de temas sensíveis e controversos, Paulo Paranaguá reconhece que o livro pode desagradar alguns leitores. “Cada texto que acompanha as 100 fotografias fala de várias coisas. Em vez de fechar o foco, eu abro completamente. Não são cem assuntos, são mil”, diz.

Entre os temas que podem gerar polêmica está a Revolução Cubana. Paranaguá estima que a esquerda latino-americana ainda mantém uma relação sentimental com o que ocorreu na ilha. “Provavelmente vão me cobrar por ter sido severo com Cuba. Mas procurei ser equilibrado e lúcido com todas as revoluções que abordo: a mexicana, a boliviana de 1952, a cubana, a da Nicarágua em 1979.”

Na opinião de Paranaguá, é impossível tratar dessas revoluções sem reconhecer seus altos e baixos. “Quase todas tiveram um momento de apogeu e depois de decadência. Muitas traíram as esperanças e provocaram verdadeiros desastres. A revolução mexicana, por exemplo, abriu caminho para uma guerra civil terrível e uma guerra religiosa contra os católicos. E o caso cubano, quando a União Soviética caiu, o sistema ruiu.”

Livro: O Brasil diante das turbulências internacionais - Bernardo Sorj e Sergio Fausto (orgs.), prefácio de Celso Lafer (Plataforma Democratica)

Livro:

O Brasil diante das turbulências internacionais

• Crise e Atualização da Democracia

• Nova Geopolítica Mundial

• COLEÇÃO O ESTADO DA DEMOCRACIA

• PUBLICAÇÃO ORIGINAL - PLATAFORMA DEMOCRÁTICA

Disponível para download gratuito, o livro analisa a rivalidade entre Estados Unidos e China, o papel dos BRICS, os rumos da integração latino-americana, os desafios das negociações climáticas e os impactos das transformações internacionais na política interna.

O livro O Brasil diante das turbulências internacionais reúne análises de renomados especialistas em relações internacionais, que oferecem visões plurais, tanto no campo intelectual quanto no ideológico, sobre os desafios geopolíticos enfrentados pelo Brasil. A obra discute como o país pode defender seus interesses estratégicos sem abrir mão de princípios fundamentais de sua tradição diplomática, como a valorização dos direitos humanos, a preservação da soberania nacional e o fortalecimento das instituições democráticas.

Disponível para download gratuito, a publicação, organizada por Bernardo Sorj e Sergio Fausto, traz prefácio de Celso Lafer e contribuições de Adriana Abdenur, Antonio Ruy de Almeida Silva, Fernanda Magnotta, Gelson Fonseca, Guilherme Casarões, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Maria Regina Soares de Lima, Marianna Albuquerque e Rubens Ricupero.

Os textos exploram questões centrais da agenda internacional contemporânea: a crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, o papel desempenhado pelos BRICS, os rumos da integração latino-americana, os desafios das negociações climáticas e os impactos das transformações internacionais na política interna.

https://fundacaofhc.org.br/publicacao/o-brasil-diante-das-turbulencias-internacionais/?utm_source=meio&utm_medium=email#

Ficha catalográfica:

O Brasil diante das turbulências internacionais / organização Bernardo Sorj, Sergio Fausto. – 1. ed. – São Paulo: Edições Plataforma Democrática, 2025. Vários autores. Disponível em: https://fundacaofhc.org.br ISBN 978-65-87503-59-2 1. Brasil – Geopolítica. 2. Relações internacionais. 3. Direitos humanos. I. Sorj, Bernardo. II. Fausto, Sergio. III. Título

Índice

Prefácio Celso Lafer, 5

Introdução Bernardo Sorj e Sergio Fausto, 9

Autores

Adriana Abdenur, 17

Antonio Ruy de Almeida Silva, 37

Fernanda Magnotta, 57

Gelson Fonseca, 64

Guilherme Casarões, 78

Maria Hermínia Tavares de Almeida, 97

Maria Regina Soares De Lima, 102

Marianna Albuquerque, 119

Rubens Ricupero, 130

segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Livro: Intelectuais na Diplomacia Brasileira: a cultura a serviço da nação - Paulo Roberto de Almeida (org)

sábado, 30 de agosto de 2025

Embaixador conta, em livro, a experiência de resgatar brasileiros da Faixa de Gaza - Publico (PT) - livro de Alessandro Candeias

Meu amigo e colega Alessandro Warley Candeas objeto desta matéria do Público (PT) sobre seu próximo livro:

Embaixador conta, em livro, a experiência de resgatar brasileiros da Faixa de Gaza

Em Peregrinação & Guerra — Anotações de um Diplomata na Terra Santa, Alessandro Candeas relata os dias após o ataque do Hamas a Israel, em 2023. Mas ele avisa: “Não quero jogar gasolina na fogueira”.

https://www.publico.pt/2025/08/30/publico-brasil/entrevista/embaixador-conta-livro-experiencia-resgatar-brasileiros-faixa-gaza-2145501

Embaixador conta, em livro, a experiência de resgatar brasileiros da Faixa de Gaza

Atual cônsul-geral do Brasil em Lisboa, ele conta como foi escrever o livro Peregrinação & Guerra — Anotações de um Diplomata na Terra Santa (editora Contracorrente, 364 páginas), que será lançado no Brasil e em Portugal em datas a serem definidas.

Postagem em destaque

Livro Marxismo e Socialismo finalmente disponível - Paulo Roberto de Almeida

Meu mais recente livro – que não tem nada a ver com o governo atual ou com sua diplomacia esquizofrênica, já vou logo avisando – ficou final...

-

Uma preparação de longo curso e uma vida nômade Paulo Roberto de Almeida A carreira diplomática tem atraído número crescente de jovens, em ...

-

FAQ do Candidato a Diplomata por Renato Domith Godinho TEMAS: Concurso do Instituto Rio Branco, Itamaraty, Carreira Diplomática, MRE, Diplom...

-

Países de Maior Acesso aos textos PRA em Academia.edu (apenas os superiores a 100 acessos) Compilação Paulo Roberto de Almeida (15/12/2025) ...

-

Mercado Comum da Guerra? O Mercosul deveria ser, em princípio, uma zona de livre comércio e também uma zona de paz, entre seus próprios memb...

-

Reproduzo novamente uma postagem minha de 2020, quando foi publicado o livro de Dennys Xavier sobre Thomas Sowell quarta-feira, 4 de março...

-

Itamaraty 'Memórias', do embaixador Marcos Azambuja, é uma aula de diplomacia Embaixador foi um grande contador de histórias, ...

-

O Chanceler alemão Merz: "Caros amigos, as décadas da Pax Americana chegaram ao fim para nós na Europa, e para nós na Alemanha também...

-

Desde el post de José Antonio Sanahuja Persles (Linkedin) Con Camilo López Burian, de la Universidad de la República, estudiamos el ascens...

-

O Brics vai de vento em popa, ao que parece. Como eu nunca fui de tomar as coisas pelo seu valor de face, nunca deixei de expressar meu pen...