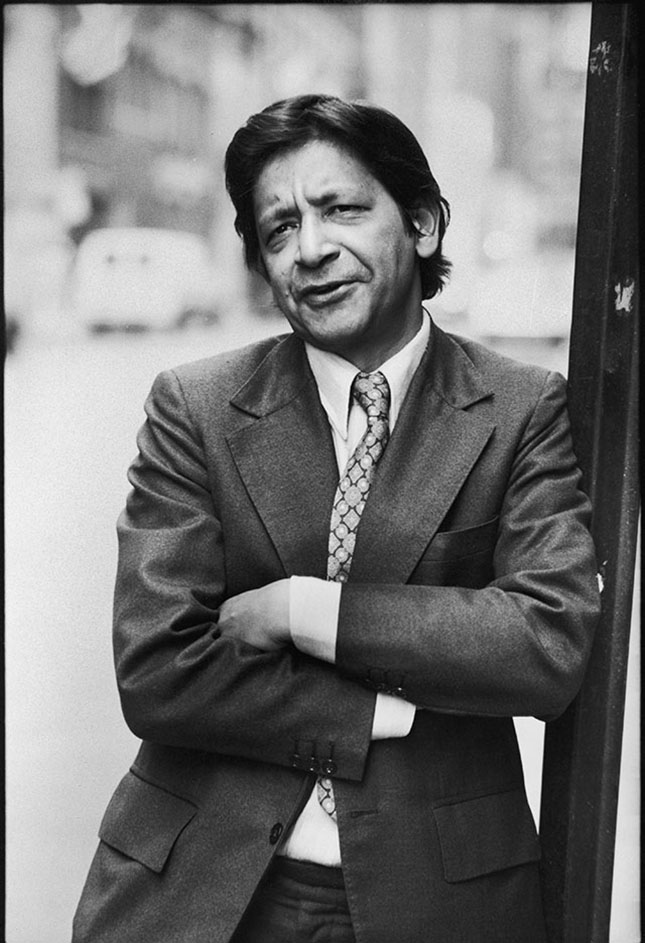

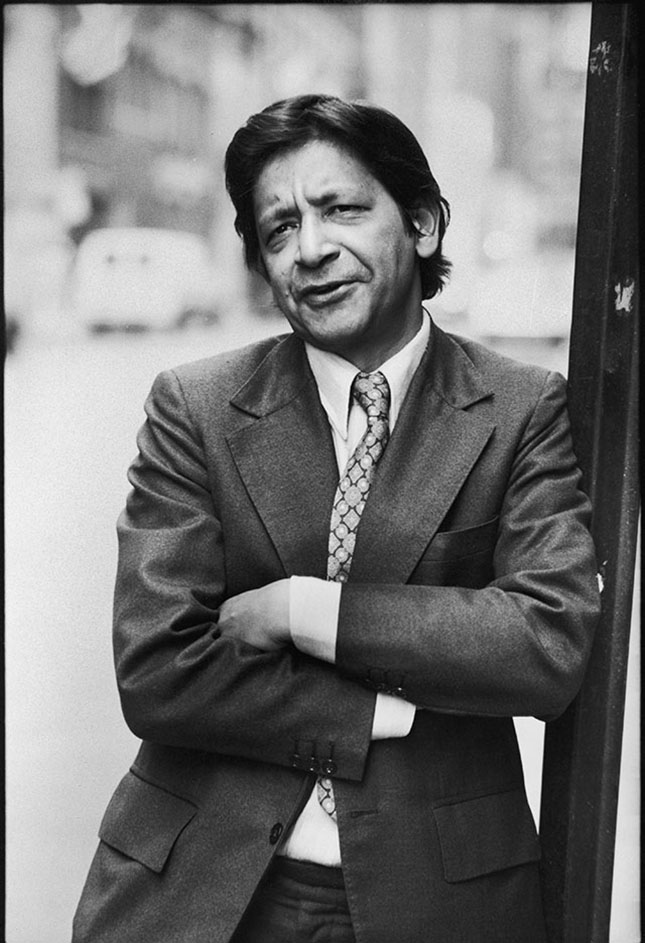

Em busca do livro perdido: homenagem a Rubens Ricupero

Paulo Roberto de Almeida

Brasília, 22 de setembro de 2017

Diretor do Instituto de Pesquisa de Relações

Internacionais, IPRI-Funag

[Saudação a Rubens Ricupero; um reconhecimento e uma

dívida pendente]

Em busca do livro perdido

À la recherche du temps perdu é um roman fleuve

de Marcel Proust, escrito entre 1906 e 1922, publicado em sete tomos entre 1913

e 1922, cujos três últimos volumes apareceram depois da morte do autor. Mais do

que a descrição de uma sequência de fatos e de acontecimentos enfeixados entre essas

datas, essa obra de Proust representa uma reflexão sobre a literatura, sobre a

memória, sobre o tempo.

Não pretendo, nesta

pequena homenagem ao embaixador Rubens Ricupero, mimetizar o esforço monumental

de Proust, como uma espécie de compensação pela inexistência de um livro, mas

apenas em um único volume, que deveria ter precedido, de alguns anos, este

ensaio “fleuve” que é hoje apresentado no Itamaraty pelo seu autor. O

que desejo, nesta oportunidade, é, em primeiro lugar, formular um pedido de

desculpas, efetuar, depois, um reconhecimento, e, por fim, confirmar que tenho,

acho que todos temos, uma dívida, ainda a ser reparada em favor de um mestre,

um autor, um professor, um colega de carreira que, reconhecidamente, honra o

Itamaraty e suas tradições de excelência, encarnadas da melhor forma possível,

ao longo das últimas seis décadas, por um dos nossos intelectuais mais

distinguidos.

Por que digo isto, e por

que começo esta homenagem a Ricupero, evocando Marcel Proust e seu roman

fleuve em busca do tempo

perdido? É porque eu também estou em busca do livro perdido, e por isso mesmo

formulo, em primeiro lugar, um pedido de desculpas. Mais de cinco anos atrás,

formulei um projeto, apresentado pouco depois a Gelson Fonseca e prontamente

aceito sob a forma de uma coedição, de fazer um livro em homenagem ao mestre, tentativamente

chamado “História, diplomacia e comércio internacional: ensaios em homenagem a

Rubens Ricupero”. Esse projeto tinha até uma completa organização, em duas

dúzias de capítulos divididos em cinco partes: 1) História: a mais constante

das companhias; 2) Diplomacia: princípios, regras e valores; 3) Políticas

Públicas: formulação e execução; 4) Comércio e desenvolvimento nos contextos

regional e internacional, e 5) Globalização: problemas e perspectivas. Eu ainda

me tinha reservado a confecção de uma introdução e de dois capítulos finais, o

primeiro uma síntese pessoal sobre o professor e o homem público, o

segundo, de cunho conclusivo, um ensaio reflexivo e interpretativo sobre a vida

e o pensamento de Rubens Ricupero. Nada disso foi feito, ou o foi apenas em

parte, daí este meu primeiro pedido de desculpas que sou agora obrigado a

oferecer.

Esse era o projeto original que, acompanhado de uma

carta convite, assinada por mim e pelo embaixador Gelson Fonseca, foi encaminhado

a duas dezenas de amigos, de admiradores e colegas do embaixador Ricupero, com

o nosso pedido singelo de que oferecessem, em tempo hábil, suas contribuições a

um volume de ensaios que se encaixaria naquela categoria, amplamente conhecida

nos meios acadêmicos, que os alemães chamam de Festschrift, os franceses pelo

qualificativo de Mélanges

offertes à..., e,

na tradição inglesa e americana, pelo tradicional Essays in Honor of… Pois bem,

quero apresentar aqui o nosso humilde pedido de desculpas, por não termos sido

capazes de apresentar, muito por falta de cooperação dos convidados, mas também

por nossa própria negligência, esse projetado livro que deveria ter precedido,

de alguns anos, este que agora vem a público, do próprio autor, e que merece,

legitimamente, uma justa homenagem de todos nós. Mas, este não era o livro que eu

teria gostado de fazer, de apresentar e de oferecer aos interessados no devido

tempo, hélas perdido.

Desejo, em segundo lugar, efetuar um reconhecimento, e

creio interpretar a unanimidade dos presentes, no sentido em que, mais do que

simplesmente prestar uma homenagem ao maior intelectual da carreira, dizer que somos

nós que agradecemos esta oportunidade, a chance e o benefício de recebermos agora,

este livro que representa a mais bela síntese sobre o que tem sido, ao longo de

dois séculos ou mais, nossa própria história, nossa participação na construção

da nação, nosso papel em episódios decisivos de uma trajetória bissecular,

nossa contribuição para a edificação, sempre tentativa, de um país, de uma

sociedade, que provavelmente gostaríamos fosse mais desenvolvida, mais justa,

mais inclusiva, e mais participativa no chamado concerto das nações, mas que é

esta que hoje contemplamos um pouco apreensivos quanto ao seu estado presente e

seus rumos futuros. Independentemente do balanço que se faça – e o faremos a

caminho do bicentenário –, esta é a nação da qual somos representantes

mandatados, para a qual contribuímos com nosso quinhão de esforços voltados para

a construção – nos termos da sociologia germânica – de uma Gemeinschaft que certamente imaginávamos um pouco mais solidária e

mais avançada do que esta que agora temos, se tivéssemos tido a possibilidade

de consolidar uma Wirtschaft

compatível com as justas aspirações do seu povo, ao longo destes dois séculos.

Se não o conseguimos, devemos pelo menos reconhecer

que esta obra, A Diplomacia na Construção

da Nação, 1750-2016, representa a melhor síntese sobre esse itinerário – constante,

contínuo e denodado – de esforços de várias gerações de diplomatas e de homens

públicos que honraram a nação, e que tentaram dela fazer, senão um país ideal,

pelo menos um Estado de bem-estar em benefício de seus próprios cidadãos e

perfeitamente cooperativo no plano internacional, em prol da paz, da segurança,

do desenvolvimento de todos os povos e nações. Somos nós, portanto, que devemos

agradecer ao embaixador Rubens Ricupero, por nos ter oferecido uma rationale histórica dessa longa

trajetória que vai das negociações do Tratado de Madri por Alexandre de Gusmão

até as angústias e dúvidas do tempo presente, quanto às possibilidades de

sermos capazes de honrar os pais fundadores da nação, e também nossos

antecessores na diplomacia profissional, dando continuidade à obra ainda inacabada

de construção da nação, preservando nossos mais sagrados princípios e valores,

os da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, do tratamento

humanitário e igualitário de todos os brasileiros.

Um livro apenas temporariamente perdido

É comum, no ambiente

acadêmico, a organização de volumes comemorativos em homenagem àqueles que se

distinguiram em carreiras especialmente bem sucedidas na docência e na pesquisa

de uma área qualquer; a prática, é verdade, é bem mais usual e frequente nas humanidades

do que nas ciências exatas. O objetivo é justamente o de se render tributo,

geralmente por parte de colegas, a quem soube exercer-se com talento e

dedicação nas diversas vertentes e feituras do magistério e da pesquisa ao

longo de todo um itinerário que costuma estender por uma geração inteira, senão

mais, alcançando, ano a ano, dezenas de graduações acadêmicas e de cursos

complementares, com possível e não rara influência fora do ambiente

estritamente universitário.

Esses volumes são menos

conhecidos fora da academia, isto é, nas corporações de ofício que também

possuem no trabalho intelectual a base fundamental de suas reflexões e de suas práticas:

estas seriam, por exemplo, a magistratura, os encarregados de políticas

públicas, como os funcionários dos tesouros nacionais, dos bancos centrais e várias

outras na burocracia oficial. Poderiam também merecer tais distinções algumas

categorias do “mandarinato estatal” que, em diversos casos, possuem

instituições de ensino, de formação e treinamento, bibliotecas especializadas

e, por vezes até, um corpo estável de professores, dedicados a instruir e

aperfeiçoar, nos ossos daquele ofício, os novos recrutas e os funcionários

concursados da profissão em causa.

Este deveria ser também o

caso da diplomacia, uma carreira de Estado altamente intelectualizada, dotada

de instituições próprias de seleção, recrutamento e treinamento, com

professores designados, dentro e fora da carreira, para o processo de

socialização, homogeneização e aperfeiçoamento dos admitidos na carreira. A

mais forte razão, os diplomatas são, junto com os soldados e marinheiros,

agentes do Estado por excelência, dos quais se exige, justamente a mais alta

qualificação técnica e intelectual na defesa dos interesses do país e na

consecução dos grandes objetivos nacionais. De fato, temos notícia de que o

Instituto Rio Branco, que exerce, desde 1945, o monopólio nessas tarefas, ou o

braço editorial do Itamaraty, a Fundação Alexandre de Gusmão, têm se esforçado

em prestar uma justa homenagem, sob diversas formas, aos mais brilhantes ou

distinguidos mentores e profissionais da carreira, por exemplo na modalidade de

“leituras públicas” enfeixadas sob a rubrica de “Percursos Diplomáticos” que

criamos com o Diretor-Geral do Instituto Rio Branco, ou ainda pela publicação ocasional

de diversos volumes de compilação de escritos esparsos ou das memórias de um ou

outro dentre os diplomatas que deixaram suas marcas intelectuais nesta Casa.

Volumes comemorativos do

sesquicentenário do nascimento do ícone ímpar da diplomacia brasileira, de sua

entrada em funções, em 1902, e de sua morte no exercício do cargo, dez anos

depois, foram publicados pela Funag, em 1995 – aliás, pelo próprio Ricupero,

uma fotobiografia do Barão do Rio Branco, com João Hermes Pereira de Araujo –, e

em 2002 e 2012, respectivamente. Mas não se tratou, obviamente, de obras

comparáveis, no espírito e no estilo, a um Festschrift,

como o que reconhecemos deveria ser feito em homenagem a Ricupero. Um exercício

vagamente assimilável a esse gênero – mas exercendo-se apenas em direção de

personagens falecidos – foi constituído pela obra organizada em 2001 pelo

diplomata e acadêmico Alberto da Costa e Silva, em torno da presença de figuras

relevantes do Itamaraty na cultura brasileira,

certamente título ambicioso, mas que permitiu registrar a registrar a

trajetória de um número seleto de diplomatas intelectuais, desparecidos, que se

exerceram com talento nas letras e nas humanidades, em geral.

Embora reconhecendo o

mérito do empreendimento, foi como se a iniciativa dissesse algo do gênero:

“Aos mortos, todas as nossas homenagens; aos vivos, mais um pouco de paciência:

contentem-se, por enquanto, com algumas medalhinhas, antes que possamos nos

ocupar, no devido tempo, de seus despojos literários”. Existe um duplo risco no

empreendimento: por um lado, os mortos, a exemplo de Varnhagen, Edmundo Penna

Barbosa da Silva, ou Oswaldo Aranha – todos eles contemplados em livros editados

recentemente pela Funag – já não podem reclamar do que contarmos ou escrevermos

sobre eles. Mas se fossemos, por outro lado, nos ocupar de alguns muito vivos, pessoas

do presente, dotadas de certa influência, sempre se pode correr o risco de cair

no conjuntural ou, pior, sofrer pressão política indevida, para que elas sejam

entronizadas como supostos arautos geniais da verdadeira doutrina social, ou

até mesmo da melhor prática diplomática. Em relação aos desaparecidos existe hipoteticamente

o risco de cair em exagerados elogios póstumos, atribuindo-lhes todas as

virtudes e nenhum vício; no segundo caso, o perigo seria o de fazer algum tipo

de panegírico aos poderosos do momento, que podem ser ególatras compulsivos, a

exemplo de certo “filho do Brasil”.

Mas aqui entra um nicho

histórico em favor de Rubens Ricupero, em relação ao qual, dado o testemunho concreto

de sua imensa obra já publicada, não se corre nenhum risco de incorrer numa ou

noutra tentação. O sentido de uma verdadeira homenagem, e acredito que o

fazemos agora, é o de prestar um justo reconhecimento a quem tanto contribuiu

para o nosso próprio enriquecimento intelectual, para a valorização desta Casa e

a de nossa carreira e para o engrandecimento da nação. Estamos, portanto, nos

antecipando à inevitável passagem do tempo, prestando uma homenagem em vida a

um dos nossos mais distintos intelectuais e homens públicos. Ao fazê-lo, cabe, em

terceiro lugar, o reconhecimento desta dívida, que ainda precisa ser reparada,

e o será, no devido tempo, esperamos não mais perdido.

O sentido de uma justa homenagem

Por que decidimos romper

com esta sadia precaução e prestar uma homenagem a um colega de carreira ainda

em plena e intensa produção intelectual? Poderíamos alinhar parágrafos e mais

parágrafos de justificativas e explicações, mas dispensamo-nos da redundância.

Bastaria o atestado, informal, de quem conhece o personagem e sua produção.

Quem quer que tenha acompanhado a diplomacia brasileira nos últimos cinquenta

anos, quem sorveu suas aulas na Universidade de Brasília ou no Instituto Rio

Branco, quem assistiu a qualquer uma de suas centenas de palestras em algum

canto do mundo, quem percorreu, nas últimas décadas, as páginas dos jornais

mais importantes do país, nas seções de economia ou de atualidade

internacional, quem acompanhou a saga da implementação do Plano Real, ou quem

cotidianamente segue a discussão bem informada e responsável, em quaisquer

veículos, em torno dos temas do comércio, do meio ambiente, os diplomáticos e,

de modo geral, os de relações internacionais, ou de qualquer outro assunto,

quem já leu seus artigos e ensaios, ouviu suas opiniões, assistiu a entrevistas

de Rubens Ricupero, qualquer um desses pode responder melhor do que os

organizadores e colaboradores de uma coletânea ainda em preparação sobre a razão

desta homenagem, sendo apenas de se estranhar o atraso na tarefa. Não parece

caber, assim, qualquer justificativa para a presente sessão de homenagem: o

personagem aqui presente, e suas produções, constituem sua própria mensagem e sua

apresentação, sem qualquer necessidade de campanha publicitária.

Esta iniciativa, preliminar,

portanto, a um verdadeiro Festschrift,

deve ser vista no sentido preciso que possui um Festschrift: uma homenagem, singela, mas sincera, de amigos e

admiradores de Rubens Ricupero a um dos mais distinguidos diplomatas e homens

públicos do Brasil do último meio século e um pouco além. Os elogios que

podemos fazer em sua intenção deveriam tocar pelo menos alguns – senão todos – os

domínios da inteligência e do pensamento intelectual que percorreu e frequentou

nosso personagem: todos os aqui presentes certamente possuem ou exibem, em

relação a ele, aquilo que Goethe chamou de “afinidades eletivas”. Este é o

sentido de nossa sincera e justa homenagem, nosso reconhecimento pela obra

intelectual que Ricupero construiu em benefício da nossa diplomacia, neste

exercício que eu mesmo chamaria, numa pequena inversão do conceito de Goethe,

de “escolhas afetivas”. Este é o sentido desta homenagem, que fazemos ao

mestre, com carinho.

Nosso mais sincero

reconhecimento ao embaixador Rubens Ricupero.

Cheers!

Paulo Roberto de Almeida

Brasília, 22 de setembro de 2017