Melhores Livros de 2019

15 obras selecionadas por colunistas da Amálgama e autores convidados.

8 livros de ficção e 7 de não ficção compõem nossa relação dos melhores livros lançados no Brasil em 2019 ou no final de 2018. Há três clássicos em novas edições. 12 editoras estão representadas. Boas leituras!

* * *

Os donos do inverno, de Altair Martins (Não Editora, 256 páginas)

por Rafael Bán Jacobsen, físico (UFRGS) e escritor – Dois irmãos de criação, afastados há décadas, desde a morte do terceiro mano, reencontram-se para cumprir uma insólita missão: levar os ossos dele, um jóquei promissor, para a grande noite do turfe em Buenos Aires, páreo que nunca chegou a disputar. Com esse intuito, cruzarão os solitários cenários meridionais do Rio Grande do Sul e do Uruguai, atravessarão o coração do inverno, enfrentarão memórias gélidas e íntimas rupturas, recompondo, pouco a pouco, a voz em primeira pessoa do plural que um dia foram. Em seu terceiro romance, o premiado Altair Martins surpreende ao remodelar o seu estilo. Antes, a linguagem derramada e transbordante de metáforas; agora, maior contenção no uso das figuras de linguagem. Substituindo o experimentalismo de radicar toda diegese no solo movediço de paisagens interiores sobrepostas, a psicologia das personagens construindo-se a partir de falas e ações. Em lugar do tom surreal e em constante flerte com o fantástico, a narrativa realista e alicerçada na velha arte de contar uma boa história. Mas Altair Martins segue sendo Altair Martins naquilo que o fez um dos nomes mais notáveis da nossa atual cena literária: sua capacidade ímpar de plasmar mitologias próprias e encantar pela profusão de humanidade em seus textos.

por Rafael Bán Jacobsen, físico (UFRGS) e escritor – Dois irmãos de criação, afastados há décadas, desde a morte do terceiro mano, reencontram-se para cumprir uma insólita missão: levar os ossos dele, um jóquei promissor, para a grande noite do turfe em Buenos Aires, páreo que nunca chegou a disputar. Com esse intuito, cruzarão os solitários cenários meridionais do Rio Grande do Sul e do Uruguai, atravessarão o coração do inverno, enfrentarão memórias gélidas e íntimas rupturas, recompondo, pouco a pouco, a voz em primeira pessoa do plural que um dia foram. Em seu terceiro romance, o premiado Altair Martins surpreende ao remodelar o seu estilo. Antes, a linguagem derramada e transbordante de metáforas; agora, maior contenção no uso das figuras de linguagem. Substituindo o experimentalismo de radicar toda diegese no solo movediço de paisagens interiores sobrepostas, a psicologia das personagens construindo-se a partir de falas e ações. Em lugar do tom surreal e em constante flerte com o fantástico, a narrativa realista e alicerçada na velha arte de contar uma boa história. Mas Altair Martins segue sendo Altair Martins naquilo que o fez um dos nomes mais notáveis da nossa atual cena literária: sua capacidade ímpar de plasmar mitologias próprias e encantar pela profusão de humanidade em seus textos.Os cadernos de solidão de Mario Lavale, de Arthur Telló (Zouk, 320 páginas)

por José Francisco Botelho, escritor – O gaúcho Arthur Telló – que é professor de Latim, Grego e Escrita Criativa na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – costuma definir a si mesmo como, essencialmente, um escritor sul-americano. Não apenas pela circunstância geográfica de seu nascimento, mas pela filiação a uma tradição literária – tradição essa que tem no conto um de seus traços principais, assim como certas temáticas recorrentes, como a solidão, o ensimesmamento, e a percepção às vezes obsessiva das estranhezas da condição humana. Em seu livro de estreia, a coletânea de contos Os Cadernos de Solidão de Mario Lavale, Telló interliga narrativas curtas para construir ou sugerir uma narrativa mais ampla, centrada no personagem que dá nome ao livro: um escritor de quarenta anos, “dono de um estilo vivaz, colorido e econômico”, envolvido em desventuras amorosas que oscilam entre o desastroso e o patético, e cuja trajetória pessoal e artística acaba saindo pela tangente e se desviando em direção à loucura. Esse mosaico de ficções não esconde sua lealdade àquela estirpe continentina de que já falamos: como todo gaúcho que se preze, Telló é bom leitor dos argentinos e dos uruguaios, mas a influência que deles extrai jamais é mero decalque. Bebendo em fontes como Cortazar, Onetti, Felisberto Hernández e Mario Levrero, o autor encontra já em seu primeiro livro um jeito próprio de falar sobre nossas vastas e às vezes contíguas solidões. Ao longo da coletânea, alguns contos apresentam-se como escritos pelo próprio Lavale; outros, por um supra-narrador que paira acima dos fatos mais ou menos como o deus de Espinosa; e ainda há outros que podem ter sido escritos por qualquer um dos dois. Um dos prazeres oferecidos pela obra é, precisamente, tentar decidir qual o criador de cada conto. As peripécias e os infortúnios de Lavale se refletem e se recriam em seus textos, duplicando-se, refinando-se, mas jamais se resolvendo, o que oferece ao leitor a possibilidade de uma reflexão instigante e labiríntica sobre a própria natureza da criação literária — já que a perícia de Telló faz com que Lavale e os personagens criados por Lavale pareçam igualmente reais. Sobre todas as narrativas paira uma vaga sombra de enlouquecimento, o temor ou o desejo de esfacelar a realidade, coisa que todas as almas reflexivas experimentam ao menos uma vez por dia; pois, nas palavras do próprio Telló, ou do próprio Lavale: “Um homem sensível e inclinado às artes precisa destruir muita coisa neste mundo”.

por José Francisco Botelho, escritor – O gaúcho Arthur Telló – que é professor de Latim, Grego e Escrita Criativa na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – costuma definir a si mesmo como, essencialmente, um escritor sul-americano. Não apenas pela circunstância geográfica de seu nascimento, mas pela filiação a uma tradição literária – tradição essa que tem no conto um de seus traços principais, assim como certas temáticas recorrentes, como a solidão, o ensimesmamento, e a percepção às vezes obsessiva das estranhezas da condição humana. Em seu livro de estreia, a coletânea de contos Os Cadernos de Solidão de Mario Lavale, Telló interliga narrativas curtas para construir ou sugerir uma narrativa mais ampla, centrada no personagem que dá nome ao livro: um escritor de quarenta anos, “dono de um estilo vivaz, colorido e econômico”, envolvido em desventuras amorosas que oscilam entre o desastroso e o patético, e cuja trajetória pessoal e artística acaba saindo pela tangente e se desviando em direção à loucura. Esse mosaico de ficções não esconde sua lealdade àquela estirpe continentina de que já falamos: como todo gaúcho que se preze, Telló é bom leitor dos argentinos e dos uruguaios, mas a influência que deles extrai jamais é mero decalque. Bebendo em fontes como Cortazar, Onetti, Felisberto Hernández e Mario Levrero, o autor encontra já em seu primeiro livro um jeito próprio de falar sobre nossas vastas e às vezes contíguas solidões. Ao longo da coletânea, alguns contos apresentam-se como escritos pelo próprio Lavale; outros, por um supra-narrador que paira acima dos fatos mais ou menos como o deus de Espinosa; e ainda há outros que podem ter sido escritos por qualquer um dos dois. Um dos prazeres oferecidos pela obra é, precisamente, tentar decidir qual o criador de cada conto. As peripécias e os infortúnios de Lavale se refletem e se recriam em seus textos, duplicando-se, refinando-se, mas jamais se resolvendo, o que oferece ao leitor a possibilidade de uma reflexão instigante e labiríntica sobre a própria natureza da criação literária — já que a perícia de Telló faz com que Lavale e os personagens criados por Lavale pareçam igualmente reais. Sobre todas as narrativas paira uma vaga sombra de enlouquecimento, o temor ou o desejo de esfacelar a realidade, coisa que todas as almas reflexivas experimentam ao menos uma vez por dia; pois, nas palavras do próprio Telló, ou do próprio Lavale: “Um homem sensível e inclinado às artes precisa destruir muita coisa neste mundo”.Chapadão do Bugre, de Mário Palmério (Autêntica, 416 páginas)

por Fabrício de Moraes, crítico literário – Publicado originalmente em 1965, Chapadão do Bugre se inspira no assassinato (posteriormente conhecido como “Tocaia do Fórum”) de dois líderes locais, ocorrido na cidade mineira de Passos, num confronto entre o mandonismo dos coronéis e forças repressivas do Estado. Palmério, que, além de escritor, atuou no cenário político como deputado pelo PTB, criou, à semelhança de Guimarães Rosa – a quem inclusive sucedeu na Academia Brasileira de Letras – um vocabulário próprio, recolhido da fala coloquial, barroca e austera do sertanejo mineiro. No seu “regionalismo expressionista” (conforme definição de André Azevedo da Fonseca), Palmério mostra o embrutecimento progressivo do peão José de Arimatéia, que, tendo assassinado o amante de sua noiva, abandona, em fuga, seu ofício de dentista ambulante para tornar-se o temido jagunço dos mandantes da cidade de Santana do Boqueirão. Atormentado pela vergonha e ódio, José de Arimatéia faz uma jura de vingança – e um estranho voto de manter-se casto enquanto não cumprisse seu intento – contra Maria do Carmo, aquela que o traiu, impelido pela obsessão em matá-la de modo visceral. A tensão local aumenta quando forças policiais, lideradas pelo capitão Eucaristo Rosa e sargento Hermenegildo, são enviadas para a contenção (leia-se: eliminação) das fraudes eleitorais e contravenções dos jagunços do interior. Encarnações draconianas do punitivismo que perpassa grande parte da história brasileira, esses dois militares interrogam metodicamente todos os suspeitos mergulhando-os na barrica da cadeia onde se recolhia os excrementos dos presos, além de aterrorizarem a cidade por meio do exercício criativo de suas arbitrariedades – por exemplo, obrigando um infeliz a assentar-se num bloco de gelo até que este se derretesse. Também como reflexo de um dos arquétipos de nossa formação social, temos o juiz Damasceno Soares, defensor ardoroso da moralização impositiva e abstemia de toda a Santana do Boqueirão, o qual busca, com suas ações extremadas e prédicas edificantes, o fim dos capangas, em especial José de Arimatéia, para que viva secreta e tranquilamente com sua nova amante, a famigerada Maria do Carmo. Testemunhando todo esse redemoinho de ações brutais, e apresentando por vezes mais sensibilidade que os homens ao seu redor, a égua Camurça antevê não apenas o fim trágico de seu dono, José de Arimatéia, mas também a subjugação do homem por forças obscuras e atávicas, pela violência primordial e por uma natureza impiedosa para com aqueles que dela dependem imediatamente. Testemunho dos nossos dramas espirituais enquanto nação, este clássico nos revela um território onde, ainda segundo André Azevedo da Fonseca, “a inocência não merece compaixão”.

por Fabrício de Moraes, crítico literário – Publicado originalmente em 1965, Chapadão do Bugre se inspira no assassinato (posteriormente conhecido como “Tocaia do Fórum”) de dois líderes locais, ocorrido na cidade mineira de Passos, num confronto entre o mandonismo dos coronéis e forças repressivas do Estado. Palmério, que, além de escritor, atuou no cenário político como deputado pelo PTB, criou, à semelhança de Guimarães Rosa – a quem inclusive sucedeu na Academia Brasileira de Letras – um vocabulário próprio, recolhido da fala coloquial, barroca e austera do sertanejo mineiro. No seu “regionalismo expressionista” (conforme definição de André Azevedo da Fonseca), Palmério mostra o embrutecimento progressivo do peão José de Arimatéia, que, tendo assassinado o amante de sua noiva, abandona, em fuga, seu ofício de dentista ambulante para tornar-se o temido jagunço dos mandantes da cidade de Santana do Boqueirão. Atormentado pela vergonha e ódio, José de Arimatéia faz uma jura de vingança – e um estranho voto de manter-se casto enquanto não cumprisse seu intento – contra Maria do Carmo, aquela que o traiu, impelido pela obsessão em matá-la de modo visceral. A tensão local aumenta quando forças policiais, lideradas pelo capitão Eucaristo Rosa e sargento Hermenegildo, são enviadas para a contenção (leia-se: eliminação) das fraudes eleitorais e contravenções dos jagunços do interior. Encarnações draconianas do punitivismo que perpassa grande parte da história brasileira, esses dois militares interrogam metodicamente todos os suspeitos mergulhando-os na barrica da cadeia onde se recolhia os excrementos dos presos, além de aterrorizarem a cidade por meio do exercício criativo de suas arbitrariedades – por exemplo, obrigando um infeliz a assentar-se num bloco de gelo até que este se derretesse. Também como reflexo de um dos arquétipos de nossa formação social, temos o juiz Damasceno Soares, defensor ardoroso da moralização impositiva e abstemia de toda a Santana do Boqueirão, o qual busca, com suas ações extremadas e prédicas edificantes, o fim dos capangas, em especial José de Arimatéia, para que viva secreta e tranquilamente com sua nova amante, a famigerada Maria do Carmo. Testemunhando todo esse redemoinho de ações brutais, e apresentando por vezes mais sensibilidade que os homens ao seu redor, a égua Camurça antevê não apenas o fim trágico de seu dono, José de Arimatéia, mas também a subjugação do homem por forças obscuras e atávicas, pela violência primordial e por uma natureza impiedosa para com aqueles que dela dependem imediatamente. Testemunho dos nossos dramas espirituais enquanto nação, este clássico nos revela um território onde, ainda segundo André Azevedo da Fonseca, “a inocência não merece compaixão”.Fenda, de Ranieri Ribas (Penalux, 124 páginas)

por Pedro Almendra, crítico literário e ensaísta – Fenda, livro de poesias de Ranieri Ribas, é um marco recente de nossa literatura. Ranieri surge na poesia nacional em 2019 com dois grandes livros de uma só vez, Fenda e Aos renovos da erva – o qual foi lançado quase na mesma semana de Fenda, no entanto, escrito dez anos antes. Os dois livros merecem elogios, é claro, mas, em Fenda, os méritos do poeta se nos mostram mais nítidos e imponentes; Ranieri demonstra um domínio tão amplo quanto natural da formas poéticas (o leitor encontrará de tudo: retrancas, sonetos, sextinas, vilanelas…), e o faz com a facilidade de quem maneja uma ferramenta de trabalho, sem qualquer resquício de reverência ou devoção. Por outro lado, o livro surpreende pela diversidade de conteúdo que, a princípio, soa caótica, mas se condensa sob o ritmo de um movimento coeso e acabado; ora místico, ora cotidiano, ora triste, ora engraçado, sem jamais – e este é um dos grandes triunfos do poeta – perder a unidade. Ranieri Ribas é um nome a ser guardado. Trata-se de um tipo cada vez mais raro de poeta: o que fala porque tem o que falar e não porque precisa ser ouvido; a quem a poesia é vocação e não terapia.

por Pedro Almendra, crítico literário e ensaísta – Fenda, livro de poesias de Ranieri Ribas, é um marco recente de nossa literatura. Ranieri surge na poesia nacional em 2019 com dois grandes livros de uma só vez, Fenda e Aos renovos da erva – o qual foi lançado quase na mesma semana de Fenda, no entanto, escrito dez anos antes. Os dois livros merecem elogios, é claro, mas, em Fenda, os méritos do poeta se nos mostram mais nítidos e imponentes; Ranieri demonstra um domínio tão amplo quanto natural da formas poéticas (o leitor encontrará de tudo: retrancas, sonetos, sextinas, vilanelas…), e o faz com a facilidade de quem maneja uma ferramenta de trabalho, sem qualquer resquício de reverência ou devoção. Por outro lado, o livro surpreende pela diversidade de conteúdo que, a princípio, soa caótica, mas se condensa sob o ritmo de um movimento coeso e acabado; ora místico, ora cotidiano, ora triste, ora engraçado, sem jamais – e este é um dos grandes triunfos do poeta – perder a unidade. Ranieri Ribas é um nome a ser guardado. Trata-se de um tipo cada vez mais raro de poeta: o que fala porque tem o que falar e não porque precisa ser ouvido; a quem a poesia é vocação e não terapia.A fúria, de Silvina Ocampo (Companhia das Letras, 224 páginas)

por Gustavo Melo Czekster, escritor – O simples fato de ser uma escritora admirada por autores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares (de quem era cunhada), Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik e Roberto Bolaño, para ficar em somente alguns nomes, já seria o suficiente para atrair a atenção para a obra de Silvina Ocampo (1903-1993). No entanto, basta uma lida nos contos que compõem A fúria para essa admiração estar plenamente justificada. Por meio de contos límpidos, escritos com clareza exemplar, Silvina tece atmosferas fantásticas que realçam os grandes conflitos humanos. É um livro que exige releituras, não por ser complicado, mas por ser enganadoramente simples; tão logo as histórias acabam, uma sombra desconfortável passa a pairar sobre o espírito do leitor, o qual sente que perdeu algo muito importante, que estava ao alcance dos seus olhos e, ainda assim, ele não viu. Somente a releitura irá aplacar o seu espírito e, assim, Silvina Ocampo realiza o grande mistério da literatura: contar histórias que se renovam constantemente , apesar das palavras do livro sempre serem as mesmas.

por Gustavo Melo Czekster, escritor – O simples fato de ser uma escritora admirada por autores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares (de quem era cunhada), Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik e Roberto Bolaño, para ficar em somente alguns nomes, já seria o suficiente para atrair a atenção para a obra de Silvina Ocampo (1903-1993). No entanto, basta uma lida nos contos que compõem A fúria para essa admiração estar plenamente justificada. Por meio de contos límpidos, escritos com clareza exemplar, Silvina tece atmosferas fantásticas que realçam os grandes conflitos humanos. É um livro que exige releituras, não por ser complicado, mas por ser enganadoramente simples; tão logo as histórias acabam, uma sombra desconfortável passa a pairar sobre o espírito do leitor, o qual sente que perdeu algo muito importante, que estava ao alcance dos seus olhos e, ainda assim, ele não viu. Somente a releitura irá aplacar o seu espírito e, assim, Silvina Ocampo realiza o grande mistério da literatura: contar histórias que se renovam constantemente , apesar das palavras do livro sempre serem as mesmas.Serotonina, de Michel Houellebecq (Alfaguara, 240 páginas)

por Rodrigo de Lemos, doutor em Literatura (UFRGS) – Florent, protagonista de Serotonina, se situa em uma linhagem de personagens misantropos na literatura francesa. É uma tentação de simplificação crítica sugerir que a degradação da vida social leva à proliferação de personagens desse tipo na ficção. Afinal, Molière escreveu O Misantropo (1666) enquanto o Rei-Sol transformava a França no centro da Europa; J.-K. Huysmans criou o dândi recluso Des Esseintes em Às avessas (1884) enquanto a Belle Époque irradiava de Paris, e a descrição da incômoda liberdade solitária de Roquentin, em A Náusea (1938), de Sartre, precede a derrota dos franceses na Segunda Guerra e sua perda de um dos maiores impérios do planeta. Não seria a crueldade da sociabilidade à francesa – com suas hierarquias, seus conflitos e suas vaidades versalheses – que convidaria a essa fuga do outro em favor de uma reclusão melancólica num eu cansado pelo mundo? Como quer que seja, o Florent, de Houellebecq, não deixa de lembrar esses tristes anacoretas modernos, sobretudo Des Esseintes (pelo sofrimento psiquiátrico cuja progressão acompanha a da narrativa) e Roquentin (pelo conforto material que lhe permite viver e analisar seu mal-estar na plena ociosidade). Se me parece apressado compreender esse mal-estar individual como simbólico de um suposto declínio do país ou da Europa – como é tentador fazer ao transformar Serotonina em profecia dos coletes amarelos -, o certo é que Houellebecq vincula a seu herói alguns temas sensíveis da Modernidade avançada, quase como num compêndio: o poder da neuro-psiquiatria, a crise da masculinidade, a ressaca da revolução dos costumes, a onipresença midiática, os estragos do liberalismo econômico, a cisão entre cidadãos e citadinos. Em filigrana, o tema huysmaniano da impossibilidade de uma vida sem Deus, mas também da impossibilidade da conversão; como Às avessas, Serotonina termina em aberto, por uma referência sem conclusões ao Cristo. São todos tópicos sobre os quais o populismo conservador atualmente em voga pode capitalizar. Provavelmente isso faça de Serotonina o romance do ano de 2019. De quantos mais?

por Rodrigo de Lemos, doutor em Literatura (UFRGS) – Florent, protagonista de Serotonina, se situa em uma linhagem de personagens misantropos na literatura francesa. É uma tentação de simplificação crítica sugerir que a degradação da vida social leva à proliferação de personagens desse tipo na ficção. Afinal, Molière escreveu O Misantropo (1666) enquanto o Rei-Sol transformava a França no centro da Europa; J.-K. Huysmans criou o dândi recluso Des Esseintes em Às avessas (1884) enquanto a Belle Époque irradiava de Paris, e a descrição da incômoda liberdade solitária de Roquentin, em A Náusea (1938), de Sartre, precede a derrota dos franceses na Segunda Guerra e sua perda de um dos maiores impérios do planeta. Não seria a crueldade da sociabilidade à francesa – com suas hierarquias, seus conflitos e suas vaidades versalheses – que convidaria a essa fuga do outro em favor de uma reclusão melancólica num eu cansado pelo mundo? Como quer que seja, o Florent, de Houellebecq, não deixa de lembrar esses tristes anacoretas modernos, sobretudo Des Esseintes (pelo sofrimento psiquiátrico cuja progressão acompanha a da narrativa) e Roquentin (pelo conforto material que lhe permite viver e analisar seu mal-estar na plena ociosidade). Se me parece apressado compreender esse mal-estar individual como simbólico de um suposto declínio do país ou da Europa – como é tentador fazer ao transformar Serotonina em profecia dos coletes amarelos -, o certo é que Houellebecq vincula a seu herói alguns temas sensíveis da Modernidade avançada, quase como num compêndio: o poder da neuro-psiquiatria, a crise da masculinidade, a ressaca da revolução dos costumes, a onipresença midiática, os estragos do liberalismo econômico, a cisão entre cidadãos e citadinos. Em filigrana, o tema huysmaniano da impossibilidade de uma vida sem Deus, mas também da impossibilidade da conversão; como Às avessas, Serotonina termina em aberto, por uma referência sem conclusões ao Cristo. São todos tópicos sobre os quais o populismo conservador atualmente em voga pode capitalizar. Provavelmente isso faça de Serotonina o romance do ano de 2019. De quantos mais?As flores do mal, de Charles Baudelaire (Penguin Companhia, 656 páginas)

por Jerônimo Teixeira, jornalista e escritor – A primeira edição, em 1857, foi um sucesso escandaloso: custou ao autor um processo judicial, uma multa, e a censura. Seis poemas foram proibidos, outros tantos adicionados às edições posteriores, e a fama de maudit pegou de vez no poeta que cantava as carcaças apodrecidas na beira da estrada, os trapeiros, os bêbados e as mulheres decaídas – Charles Baudelaire (1821-1867), hoje um respeitável mas ainda incômodo clássico da literatura francesa. As flores do mal já contava com três traduções integrais no Brasil, e mais algumas em Portugal. Esta nova tradução de Júlio Castañon Guimarães, fluente e eloquente, lembra a um tempo no qual a santimônia militante domina a cultura e o filistinismo mais mesquinho ocupa o poder que é preciso “mergulhar (…) no desconhecido para achar o novo”.

por Jerônimo Teixeira, jornalista e escritor – A primeira edição, em 1857, foi um sucesso escandaloso: custou ao autor um processo judicial, uma multa, e a censura. Seis poemas foram proibidos, outros tantos adicionados às edições posteriores, e a fama de maudit pegou de vez no poeta que cantava as carcaças apodrecidas na beira da estrada, os trapeiros, os bêbados e as mulheres decaídas – Charles Baudelaire (1821-1867), hoje um respeitável mas ainda incômodo clássico da literatura francesa. As flores do mal já contava com três traduções integrais no Brasil, e mais algumas em Portugal. Esta nova tradução de Júlio Castañon Guimarães, fluente e eloquente, lembra a um tempo no qual a santimônia militante domina a cultura e o filistinismo mais mesquinho ocupa o poder que é preciso “mergulhar (…) no desconhecido para achar o novo”.O jogo de amarelinha, de Julio Cortázar (Companhia das Letras, 592 páginas)

por Sérgio Tavares, crítico literário e escritor – Publicado originalmente em 1963, O jogo da amarelinha é um daqueles livros cuja extensão transcende seus limites paginados, sendo calculada através do impacto que causou em seu tempo e em obras e escritores de gerações que o sucederam. A primorosa edição lançada pela Companhia das Letras, com tradução de Eric Nepomuceno, acerta em cheio ao entender essa equação e usá-la para formular o projeto literário, no qual as raias do romance são orbitadas por ensaios e textos críticos de nomes de respeito, como Mario Vargas Llosa, Haroldo de Campos e Davi Arrigucci Jr., que analisam ao mesmo tempo que celebram este que foi eleito pela revista Times londrina “o primeiro grande romance hispano-americano”. O mais irônico é que o autor, o argentino Julio Cortázar, planejou originalmente a obra como uma negação do romance em sua tradição literária, rompendo com os padrões do gênero, de modo a dar forma a um antirromance. Isso se evidencia na estruturação descontinuada da narrativa, uma trama movediça e labiríntica, que desafia o leitor a ordená-la tal qual um jogo em que os capítulos podem ser lidos de maneira linear ou aos saltos, em direções possíveis de acordo com as escolhas. A história trata da procura incessante do exilado argentino Horacio Oliveira pela uruguaia Maga, uma mulher misteriosa que o faz perambular pelas ruas e pontes de Paris, atrás do amor encarnado em si, que também é um fantasma perdido no fluxo do tempo. Nesse processo de ir e voltar num circuito que nunca se fecha, cria-se um espaço de aventura entre as palavras, uma errância verbal que transgride as fronteiras da ficção repercutindo o cenário político-social da época, de um tempo de criatividade e de luta pela liberdade. O volume ainda contém uma pérola: uma seleção de cartas em que Cortázar comenta e reflete sobre o processo de confecção do jogo e a recepção da crítica e de seus pares literários. Numa delas, endereçada ao poeta estadunidense Paul Blackburn, em maio de 1962, o autor argentino escreve que, no alto de sua “habitual modéstia”, sua impressão é que o livro “será uma espécie de bomba atômica no cenário da literatura latino-americana”. Foi, de fato, um Big Bang, um marco literário, uma obra-prima, que irá ressoar infinitivamente na história da humanidade.

por Sérgio Tavares, crítico literário e escritor – Publicado originalmente em 1963, O jogo da amarelinha é um daqueles livros cuja extensão transcende seus limites paginados, sendo calculada através do impacto que causou em seu tempo e em obras e escritores de gerações que o sucederam. A primorosa edição lançada pela Companhia das Letras, com tradução de Eric Nepomuceno, acerta em cheio ao entender essa equação e usá-la para formular o projeto literário, no qual as raias do romance são orbitadas por ensaios e textos críticos de nomes de respeito, como Mario Vargas Llosa, Haroldo de Campos e Davi Arrigucci Jr., que analisam ao mesmo tempo que celebram este que foi eleito pela revista Times londrina “o primeiro grande romance hispano-americano”. O mais irônico é que o autor, o argentino Julio Cortázar, planejou originalmente a obra como uma negação do romance em sua tradição literária, rompendo com os padrões do gênero, de modo a dar forma a um antirromance. Isso se evidencia na estruturação descontinuada da narrativa, uma trama movediça e labiríntica, que desafia o leitor a ordená-la tal qual um jogo em que os capítulos podem ser lidos de maneira linear ou aos saltos, em direções possíveis de acordo com as escolhas. A história trata da procura incessante do exilado argentino Horacio Oliveira pela uruguaia Maga, uma mulher misteriosa que o faz perambular pelas ruas e pontes de Paris, atrás do amor encarnado em si, que também é um fantasma perdido no fluxo do tempo. Nesse processo de ir e voltar num circuito que nunca se fecha, cria-se um espaço de aventura entre as palavras, uma errância verbal que transgride as fronteiras da ficção repercutindo o cenário político-social da época, de um tempo de criatividade e de luta pela liberdade. O volume ainda contém uma pérola: uma seleção de cartas em que Cortázar comenta e reflete sobre o processo de confecção do jogo e a recepção da crítica e de seus pares literários. Numa delas, endereçada ao poeta estadunidense Paul Blackburn, em maio de 1962, o autor argentino escreve que, no alto de sua “habitual modéstia”, sua impressão é que o livro “será uma espécie de bomba atômica no cenário da literatura latino-americana”. Foi, de fato, um Big Bang, um marco literário, uma obra-prima, que irá ressoar infinitivamente na história da humanidade.Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira: pensamento e ação, de Celso Lafer (FUNAG, 2 volumes, 1.524 páginas)

por Paulo Roberto de Almeida, diplomata – A obra em dois volumes reproduz meio século de ideias, reflexões, pesquisas, andanças e um exercício direto de responsabilidades à frente da diplomacia brasileira (em duas ocasiões) e, através dela, de algumas funções relevantes na diplomacia mundial, como a presidência do Conselho da OMC, assim como em outras instâncias da política global. Celso Lafer, professor emérito da USP, articulista consagrado, mestre de várias gerações de estudiosos de relações internacionais e de direito, esteve à frente de decisões relevantes em alguns foros decisivos para as relações exteriores do Brasil, na integração regional, no comércio mundial, nos novos temas do multilateralismo contemporâneo. A obra constitui um aporte fundamental para os estudiosos de diplomacia e de relações internacionais do Brasil, uma vez que reúne os relevantes escritos do mais importante intelectual desse campo, praticamente o fundador da disciplina no Brasil, com a vantagem de o autor ter sido o condutor da diplomacia brasileira em momentos significativos da história recente. A trajetória intelectual do autor se confunde com a evolução dos estudos e da prática das relações exteriores do Brasil no último meio século, mas a obra reproduz apenas uma pequena parte de sua gigantesca produção acadêmica, profissional ou jornalística, deixando de integrar, por especialização temática nas áreas do título, uma outra parte essencial de suas atividades intelectuais, que cobrem os terrenos literário, cultural e mesmo de política doméstica. Percorrendo as páginas dos dois volumes é possível registrar alguns grandes nomes do estadismo mundial, com quem Celso Lafer interagiu ou conviveu ao longo dessas décadas. Ele discorre sobre líderes estrangeiros como Mandela, Shimon Peres, Koffi Annan, Antonio Guterres e, retrospectivamente, sobre o êmulo português do embaixador Souza Dantas, o cônsul Aristides de Souza Mendes, um justo entre os injustos do salazarismo.

por Paulo Roberto de Almeida, diplomata – A obra em dois volumes reproduz meio século de ideias, reflexões, pesquisas, andanças e um exercício direto de responsabilidades à frente da diplomacia brasileira (em duas ocasiões) e, através dela, de algumas funções relevantes na diplomacia mundial, como a presidência do Conselho da OMC, assim como em outras instâncias da política global. Celso Lafer, professor emérito da USP, articulista consagrado, mestre de várias gerações de estudiosos de relações internacionais e de direito, esteve à frente de decisões relevantes em alguns foros decisivos para as relações exteriores do Brasil, na integração regional, no comércio mundial, nos novos temas do multilateralismo contemporâneo. A obra constitui um aporte fundamental para os estudiosos de diplomacia e de relações internacionais do Brasil, uma vez que reúne os relevantes escritos do mais importante intelectual desse campo, praticamente o fundador da disciplina no Brasil, com a vantagem de o autor ter sido o condutor da diplomacia brasileira em momentos significativos da história recente. A trajetória intelectual do autor se confunde com a evolução dos estudos e da prática das relações exteriores do Brasil no último meio século, mas a obra reproduz apenas uma pequena parte de sua gigantesca produção acadêmica, profissional ou jornalística, deixando de integrar, por especialização temática nas áreas do título, uma outra parte essencial de suas atividades intelectuais, que cobrem os terrenos literário, cultural e mesmo de política doméstica. Percorrendo as páginas dos dois volumes é possível registrar alguns grandes nomes do estadismo mundial, com quem Celso Lafer interagiu ou conviveu ao longo dessas décadas. Ele discorre sobre líderes estrangeiros como Mandela, Shimon Peres, Koffi Annan, Antonio Guterres e, retrospectivamente, sobre o êmulo português do embaixador Souza Dantas, o cônsul Aristides de Souza Mendes, um justo entre os injustos do salazarismo.Lucros de sangue: Como o consumidor financia o terrorismo, de Vanessa Neumann (Matrix, 320 páginas)

por Bruna Frascolla, doutora em Filosofia (UFBA) e pesquisadora (Unicamp) – Se há um assunto em que todos querem ter opinião, é o da violência urbana. A correlação entre esta e o narcotráfico é razoavelmente estabelecida para qualquer um que tenha bom-senso, e por isso as discussões acerca da violência logo descambam para uma discussão acerca da legalização de drogas. Lucros de sangue é bom para mostrar como o buraco é muito mais embaixo do que supõe a vã ciência política de muitos de nós. As drogas ilícitas são meras coadjuvantes num cenário de crime transnacional em que se entrelaçam organizações mafiosas (ideológicas ou não) e autoridades públicas. Aprendemos, por exemplo, que PCC figura como um grande contrabandista de cigarros paraguaios, advindos da fábrica pertencente ao ex-presidente Horacio Cartes (o mesmo que agora desponta no noticiário político-policial brasileiro), e como parceiro comercial do Hezbollah. E aprendemos que organizações criminosas transnacionais se associam independentemente de ideologia, de modo que aquelas de cunho religioso podem até terceirizar um atentado terrorista contratando um cartel mexicano para concretizá-lo. É possível que muitos mantenham sua posição pró ou contra a descriminalização de drogas após a leitura. Mas certamente farão isso inteirados de que as drogas ilícitas não são o cerne do problema, e que organizações terroristas (ideológicas ou não) não se extinguem apenas por meio de atos legislativos ou econômicos. Esse é um problema de soberania.

por Bruna Frascolla, doutora em Filosofia (UFBA) e pesquisadora (Unicamp) – Se há um assunto em que todos querem ter opinião, é o da violência urbana. A correlação entre esta e o narcotráfico é razoavelmente estabelecida para qualquer um que tenha bom-senso, e por isso as discussões acerca da violência logo descambam para uma discussão acerca da legalização de drogas. Lucros de sangue é bom para mostrar como o buraco é muito mais embaixo do que supõe a vã ciência política de muitos de nós. As drogas ilícitas são meras coadjuvantes num cenário de crime transnacional em que se entrelaçam organizações mafiosas (ideológicas ou não) e autoridades públicas. Aprendemos, por exemplo, que PCC figura como um grande contrabandista de cigarros paraguaios, advindos da fábrica pertencente ao ex-presidente Horacio Cartes (o mesmo que agora desponta no noticiário político-policial brasileiro), e como parceiro comercial do Hezbollah. E aprendemos que organizações criminosas transnacionais se associam independentemente de ideologia, de modo que aquelas de cunho religioso podem até terceirizar um atentado terrorista contratando um cartel mexicano para concretizá-lo. É possível que muitos mantenham sua posição pró ou contra a descriminalização de drogas após a leitura. Mas certamente farão isso inteirados de que as drogas ilícitas não são o cerne do problema, e que organizações terroristas (ideológicas ou não) não se extinguem apenas por meio de atos legislativos ou econômicos. Esse é um problema de soberania.O sofrimento humano: Fundamentos antropológicos da psicoterapia, de Viktor Frankl (É Realizações, 368 páginas)

por Daniel Lopes, psicólogo e editor da Amálgama – As duas ideias principais que dão unidade a esta reunião de artigos e conferências do neurologista, psicoterapeuta e psiquiatra Viktor Frankl se complementam maravilhosamente. A primeira é a de que o indivíduo em sofrimento não se resume apenas ao seu sofrimento. Traduzindo em termos de saúde mental: um indivíduo não é apenas o seu diagnóstico, e quem o reduz desta forma já andou meio caminho para aumentar-lhe ainda mais o sofrimento. E a segunda ideia de Frankl é que o ser humano que existe além dos sintomas sempre tem um potencial para se desenvolver – desde que associe suas ações a valores que lhe são importantes. É este modo de vida que preenche uma existência de sentido. Por outro lado, o indivíduo que busca orientar sua vida apenas pela satisfação de necessidades imediatas são aqueles que têm grande chance de parar em um consultório psicológico com a queixa de sensação crônica de vazio. Eu gosto de pensar que a Logoterapia de Frankl tem na Terapia de Aceitação e Compromisso do americano Steven Hayes sua versão moderna e baseada em evidências. Todo leitor interessado em psicologia ou filosofia precisa ler Viktor Frankl.

por Daniel Lopes, psicólogo e editor da Amálgama – As duas ideias principais que dão unidade a esta reunião de artigos e conferências do neurologista, psicoterapeuta e psiquiatra Viktor Frankl se complementam maravilhosamente. A primeira é a de que o indivíduo em sofrimento não se resume apenas ao seu sofrimento. Traduzindo em termos de saúde mental: um indivíduo não é apenas o seu diagnóstico, e quem o reduz desta forma já andou meio caminho para aumentar-lhe ainda mais o sofrimento. E a segunda ideia de Frankl é que o ser humano que existe além dos sintomas sempre tem um potencial para se desenvolver – desde que associe suas ações a valores que lhe são importantes. É este modo de vida que preenche uma existência de sentido. Por outro lado, o indivíduo que busca orientar sua vida apenas pela satisfação de necessidades imediatas são aqueles que têm grande chance de parar em um consultório psicológico com a queixa de sensação crônica de vazio. Eu gosto de pensar que a Logoterapia de Frankl tem na Terapia de Aceitação e Compromisso do americano Steven Hayes sua versão moderna e baseada em evidências. Todo leitor interessado em psicologia ou filosofia precisa ler Viktor Frankl.O cadete e o capitão: A vida de Jair Bolsonaro no quartel, de Luiz Maklouf Carvalho (Todavia, 256 páginas)

por Paulo Roberto Silva, jornalista – A Luís Maklouf de Carvalho não cabe a objeção bolsonarista default: “Mas e o PT?”. Muito antes de ser modinha, ele descobriu a relação fora do casamento de Lula com Miriam Cordeiro e sua filha Lurian. Isto lhe valeu uma inimizade eterna com o petismo. Em O cadete e o capitão, Maklouf volta suas baterias para o processo que levou Bolsonaro para fora do Exército. Baseado apenas nos documentos oficiais das Forças Armadas sobre a trajetória do atual presidente, desde a Aman até o julgamento no Superior Tribunal Militar, descobrimos seu gosto pelo garimpo, sua postura sindicalista, seu comportamento de mentiroso crônico – indicado no documento assinado pelo Ministro do Exército e que resultou em sua expulsão. Também descobrimos que em sua absolvição pelo STM, foi menos julgado o plano terrorista de Bolsonaro contra o abastecimento de água no Rio de Janeiro e mais o incômodo dos ministros indicados pela ditadura com a liberdade de imprensa na abertura democrática. Para quem quer conhecer o caráter de quem nos governa neste final de década, O cadete e o capitão é leitura obrigatória.

por Paulo Roberto Silva, jornalista – A Luís Maklouf de Carvalho não cabe a objeção bolsonarista default: “Mas e o PT?”. Muito antes de ser modinha, ele descobriu a relação fora do casamento de Lula com Miriam Cordeiro e sua filha Lurian. Isto lhe valeu uma inimizade eterna com o petismo. Em O cadete e o capitão, Maklouf volta suas baterias para o processo que levou Bolsonaro para fora do Exército. Baseado apenas nos documentos oficiais das Forças Armadas sobre a trajetória do atual presidente, desde a Aman até o julgamento no Superior Tribunal Militar, descobrimos seu gosto pelo garimpo, sua postura sindicalista, seu comportamento de mentiroso crônico – indicado no documento assinado pelo Ministro do Exército e que resultou em sua expulsão. Também descobrimos que em sua absolvição pelo STM, foi menos julgado o plano terrorista de Bolsonaro contra o abastecimento de água no Rio de Janeiro e mais o incômodo dos ministros indicados pela ditadura com a liberdade de imprensa na abertura democrática. Para quem quer conhecer o caráter de quem nos governa neste final de década, O cadete e o capitão é leitura obrigatória.Sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária, de Antonio Risério (Topbooks, 142 páginas)

por Eli Vieira, biólogo geneticista (UnB, UFRGS, Cambridge) – Antonio Risério se cansou dos pequenos stálins de diretório central de estudantes das universidades federais. Ele, como eu, pensa que Bolsonaro está onde está como resultado do besteirol identitário e relativista, entre outros motivos, mas, se há um motivo intelectual, é esse: retaliação conservadora a loucuras identitárias. É autoritária e indesejável a tentativa de refundar o pensamento social e a opinião pública com base em análises rasas de dicotomias dogmáticas de opressores vs. oprimidos, patriarcado vs. mulheres, heterossexuais vs. LGBT, supremacia branca vs. movimento negro unificado, e a pseudo-complexificação dessas dicotomias na forma de uma “teoria interseccional”. Risério quer vingar a memória de Spinoza, nos levando de volta ao ponto de vista da eternidade, exigindo objetividade, imparcialidade e demais valores epistêmicos que pós-modernos porcamente atacaram.

por Eli Vieira, biólogo geneticista (UnB, UFRGS, Cambridge) – Antonio Risério se cansou dos pequenos stálins de diretório central de estudantes das universidades federais. Ele, como eu, pensa que Bolsonaro está onde está como resultado do besteirol identitário e relativista, entre outros motivos, mas, se há um motivo intelectual, é esse: retaliação conservadora a loucuras identitárias. É autoritária e indesejável a tentativa de refundar o pensamento social e a opinião pública com base em análises rasas de dicotomias dogmáticas de opressores vs. oprimidos, patriarcado vs. mulheres, heterossexuais vs. LGBT, supremacia branca vs. movimento negro unificado, e a pseudo-complexificação dessas dicotomias na forma de uma “teoria interseccional”. Risério quer vingar a memória de Spinoza, nos levando de volta ao ponto de vista da eternidade, exigindo objetividade, imparcialidade e demais valores epistêmicos que pós-modernos porcamente atacaram.Capanema: A história do ministro da Educação que atraiu intelectuais, tentou controlar o poder e sobreviveu à Era Vargas, de Fábio Silvestre Cardoso (Record, 420 páginas)

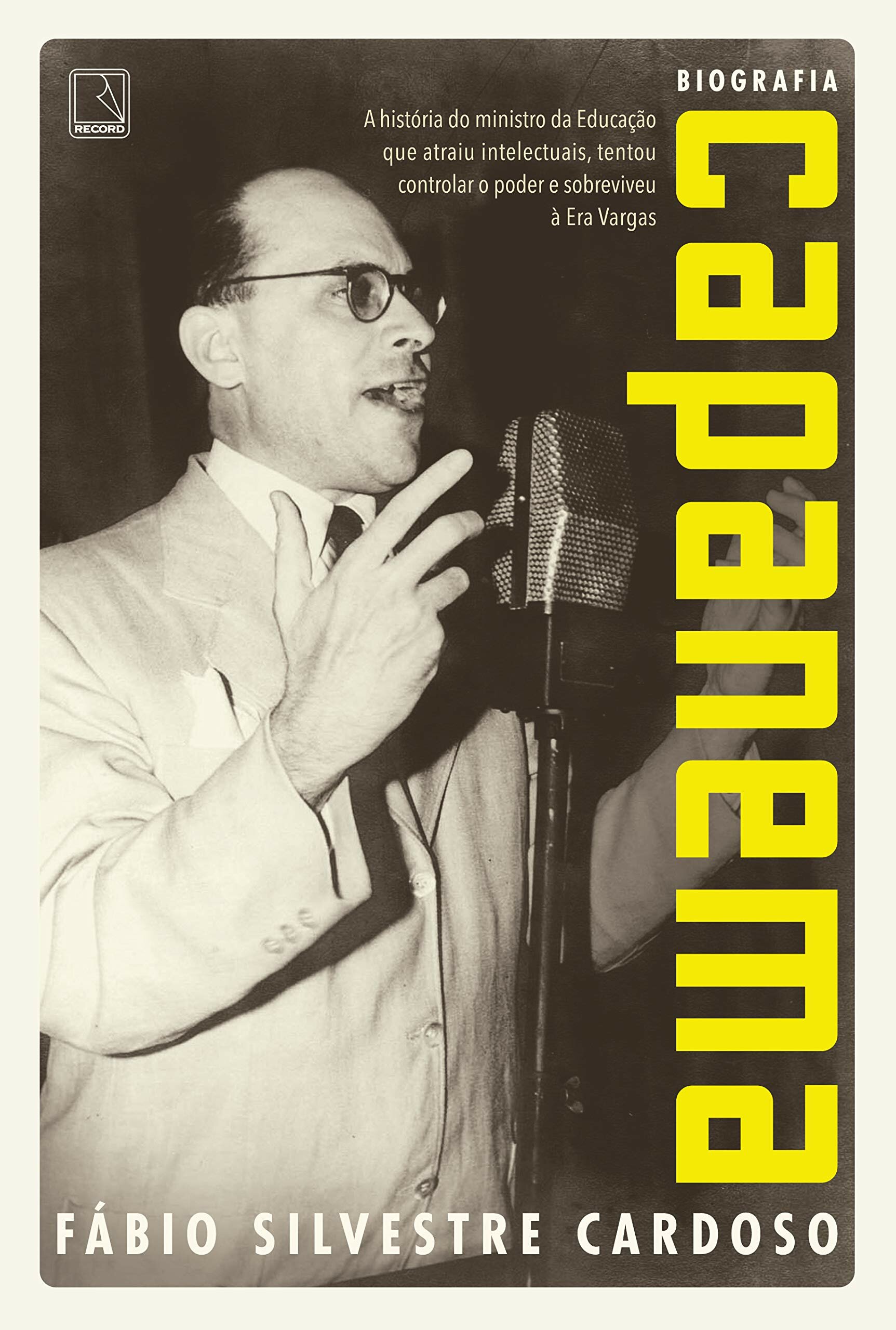

por Martim Vasques da Cunha, crítico literário e escritor – No livro de estreia do historiador Fabio Silvestre Cardoso temos a descrição de um processo histórico cujo epicentro foi o Ministério da Educação e Saúde comandado por Gustavo Capanema, de 1934 a 1945, o mais longevo ministro desta pasta que o Brasil já teve. Sem hesitar, Cardoso prova que a estratégia principal deste personagem foi a criação de um projeto autoritário que, lentamente, se expandiu para um totalitarismo cultural que perdura até os nossos dias. Segundo o biógrafo, Capanema foi um dos responsáveis, junto com Getúlio Vargas, por “uma mudança de mentalidade, que envolvia, de um lado, a ressignificação do papel do Estado como elemento necessário para a vida brasileira; e, de outro, a ideia de que este mesmo ator podia fazer uso de quantos instrumentos fossem indispensáveis para que seus objetivos fossem alcançados – mesmo que, para tanto, as liberdades fossem invadidas”. Desde jovem, Capanema era reconhecido entre seus pares como um intelectual invejável – e foi infelizmente esta habilidade que o levou aos corredores do poder, de acordo com o livro. A sua percepção sobre si mesmo era de que sua trajetória foi a de um “político da cultura”. Em outras palavras: o seu Ministério da Educação e Saúde não foi apenas uma revolução política ou técnica. Foi sobretudo uma revolução nos fundamentos da cultura tupiniquim, muito semelhante ao que o dono da pasta nestes tempos de Brasil acima de todos, com Deus acima de tudo – o sr. Abraham Weintraub –, quer fazer na estrutura educacional brasileira. A diferença é que, desta vez, o ministro dos nossos dias não tem ideias próprias. Somente retalhos confusos, disfarçados com a retórica apocalíptica de um marxismo e de um a guerra culturais que, na verdade, são palavras de ordem para incitar uma militância que deseja apenas o caos. Uma biografia admirável, corajosa e fundamental para se entender esses dias plenos de “som e fúria”.

por Martim Vasques da Cunha, crítico literário e escritor – No livro de estreia do historiador Fabio Silvestre Cardoso temos a descrição de um processo histórico cujo epicentro foi o Ministério da Educação e Saúde comandado por Gustavo Capanema, de 1934 a 1945, o mais longevo ministro desta pasta que o Brasil já teve. Sem hesitar, Cardoso prova que a estratégia principal deste personagem foi a criação de um projeto autoritário que, lentamente, se expandiu para um totalitarismo cultural que perdura até os nossos dias. Segundo o biógrafo, Capanema foi um dos responsáveis, junto com Getúlio Vargas, por “uma mudança de mentalidade, que envolvia, de um lado, a ressignificação do papel do Estado como elemento necessário para a vida brasileira; e, de outro, a ideia de que este mesmo ator podia fazer uso de quantos instrumentos fossem indispensáveis para que seus objetivos fossem alcançados – mesmo que, para tanto, as liberdades fossem invadidas”. Desde jovem, Capanema era reconhecido entre seus pares como um intelectual invejável – e foi infelizmente esta habilidade que o levou aos corredores do poder, de acordo com o livro. A sua percepção sobre si mesmo era de que sua trajetória foi a de um “político da cultura”. Em outras palavras: o seu Ministério da Educação e Saúde não foi apenas uma revolução política ou técnica. Foi sobretudo uma revolução nos fundamentos da cultura tupiniquim, muito semelhante ao que o dono da pasta nestes tempos de Brasil acima de todos, com Deus acima de tudo – o sr. Abraham Weintraub –, quer fazer na estrutura educacional brasileira. A diferença é que, desta vez, o ministro dos nossos dias não tem ideias próprias. Somente retalhos confusos, disfarçados com a retórica apocalíptica de um marxismo e de um a guerra culturais que, na verdade, são palavras de ordem para incitar uma militância que deseja apenas o caos. Uma biografia admirável, corajosa e fundamental para se entender esses dias plenos de “som e fúria”.O Brasil inevitável: Ética, mestiçagem e borogodó, de Mércio Gomes (Topbooks, 413 páginas)

por Joel Pinheiro da Fonseca, economista (Insper) e mestre em Filosofia (USP) – O antropólogo e ex-presidente da Funai Mércio Gomes tenta algo bastante fora de moda em seu novo livro. Na esteira de Darcy Ribeiro, com quem trabalhou nos anos 90 (e a quem, junto de Vilém Flusser e Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, dedica o livro), Mércio busca a identidade nacional. Em meio à história de violência que foi a constituição do Brasil a partir da fusão de europeus, negros e índios, criou-se algo novo neste vasto território: um novo tipo de homem e de sociabilidade. A mestiçagem – cuja origem não foi apenas violenta, como ele bem descreve – não misturou apenas raças, mas também culturas. Em geral, salienta-se muito a herança portuguesa para nosso jeito de ser, mas o autor, com sua extensa experiência junto aos índios, consegue mostrar que muito do modo de ser tupi está presente conosco até hoje. Em tempos em que esquerda e direita, em guerra, propõem visões apenas negativas do Brasil (para a esquerda, o país da desigualdade e da exploração; para a direita, o país da preguiça e da corrupção), Mércio ousa nos pintar um Brasil como ele é em toda sua complexidade, no que deixa entrever o que ele poderia ser, o seu potencial ainda inexplorado. Sem nunca deixar de enfrentar nossas piores características, como o desprezo pela coisa pública e o racismo. Apesar de um ou outro momento fora de lugar – como páginas algo ternas defendendo o hábito de criar passarinhos em gaiolas e uma longo e desnecessário panorama da história da filosofia ocidental à luz das teorias de Luiz Sérgio Coelho de Sampaio – as ambições desse livro ousado, recheado de história e antropologia, podem inspirar qualquer leitor em busca de um Brasil que possa nos inspirar. Se queremos superar nossas divisões e adquirir um verdadeiro orgulho nacional por aquilo que nos distingue, talvez parte da resposta esteja neste caminho.

por Joel Pinheiro da Fonseca, economista (Insper) e mestre em Filosofia (USP) – O antropólogo e ex-presidente da Funai Mércio Gomes tenta algo bastante fora de moda em seu novo livro. Na esteira de Darcy Ribeiro, com quem trabalhou nos anos 90 (e a quem, junto de Vilém Flusser e Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, dedica o livro), Mércio busca a identidade nacional. Em meio à história de violência que foi a constituição do Brasil a partir da fusão de europeus, negros e índios, criou-se algo novo neste vasto território: um novo tipo de homem e de sociabilidade. A mestiçagem – cuja origem não foi apenas violenta, como ele bem descreve – não misturou apenas raças, mas também culturas. Em geral, salienta-se muito a herança portuguesa para nosso jeito de ser, mas o autor, com sua extensa experiência junto aos índios, consegue mostrar que muito do modo de ser tupi está presente conosco até hoje. Em tempos em que esquerda e direita, em guerra, propõem visões apenas negativas do Brasil (para a esquerda, o país da desigualdade e da exploração; para a direita, o país da preguiça e da corrupção), Mércio ousa nos pintar um Brasil como ele é em toda sua complexidade, no que deixa entrever o que ele poderia ser, o seu potencial ainda inexplorado. Sem nunca deixar de enfrentar nossas piores características, como o desprezo pela coisa pública e o racismo. Apesar de um ou outro momento fora de lugar – como páginas algo ternas defendendo o hábito de criar passarinhos em gaiolas e uma longo e desnecessário panorama da história da filosofia ocidental à luz das teorias de Luiz Sérgio Coelho de Sampaio – as ambições desse livro ousado, recheado de história e antropologia, podem inspirar qualquer leitor em busca de um Brasil que possa nos inspirar. Se queremos superar nossas divisões e adquirir um verdadeiro orgulho nacional por aquilo que nos distingue, talvez parte da resposta esteja neste caminho.