A matéria recente da Folha de S. Paulo sobre a escalação do time de economistas assessorando a campanha do ex-presidente Lula talvez ficasse melhor localizada numa possível seção de (reprises de) filmes de terror, mas traz uma questão importante: até que ponto Lula leva a sério as propostas (na falta de melhor termo) de seus (também na falta de melhor termo) economistas?

A experiência de 2003 sugere que muito pouco. Para quem se lembra, o projeto econômico do PT em 2001 propunha uma completa reviravolta da política econômica de então, acabando com o compromisso fiscal e metas para a inflação, para não falar de uma atitude no mínimo ambivalente quanto às dívidas externa e doméstica (afora apoiar o plebiscito sobre o pagamento das dívidas externa e interna, sugeria “um limite de comprometimento das receitas com o pagamento de juros da dívida pública”).

Como se sabe, todavia, ao assumir Lula não apenas manteve o chamado “tripé macroeconômico” (câmbio flutuante, superávits primários e metas para a inflação), como se engajou em reformas na linha de seu antecessor, incluindo a previdência do funcionalismo e aprimoramentos dos mecanismos de crédito (como o consignado e a criação da alienação fiduciária para imóveis).

Mesmo no campo social as transferências focalizadas de renda aos mais pobres, muito criticadas por economistas do partido, foram reunidas no Bolsa-Família, carro-chefe da política social do ex-presidente.

Em outras palavras, quando precisou governar, Lula não hesitou em escantear os economistas de seu partido e trazer quem entendia do riscado, seguindo uma política econômica absolutamente alinhada à de Fernando Henrique, enquanto denunciava, é óbvio, a tal “herança maldita”.

Não é por outro motivo que muita gente (e gente boa, diga-se) acredita que, se eleito em 2022, Lula não teria maiores problemas para executar um novo duplo twist mortal carpado e tomar medidas que recoloquem as contas públicas em ordem, sempre em nome da governabilidade.

Eu, obviamente, não tenho condições de saber o que se passa na cabeça de Lula, apesar de suas declarações recentes a respeito, em particular a afirmação sobre o país não precisar de reformas. Nem isto me interessa; o que pretendo olhar com mais cuidado é a alteração das condições objetivas para a prática do duplo twist mortal carpado.

No caso, a má notícia para quem aposta na capacidade acrobática do ex-presidente é que, ao contrário do legado de 2002, quem tomar posse em 2023 terá que lidar com a verdadeira herança maldita.

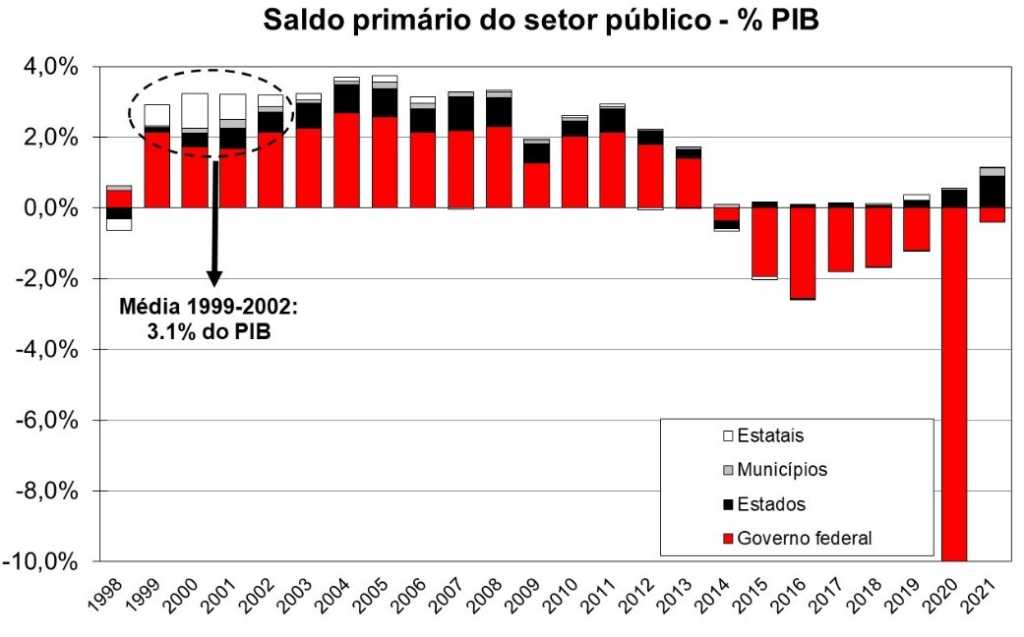

Um gráfico simples ajuda a ilustrar a questão. No segundo mandato de Fernando Henrique, o país passou por um ajuste fiscal considerável: embora ancorado mais pelo aumento da tributação do que pela redução de despesas, o superávit primário do setor público (governo federal, estados, municípios e empresas estatais), virtualmente inexistente em 1998, atingiu média de pouco mais de 3% do PIB naquele período, principalmente por força do desempenho do governo federal, cujo resultado saltou de 0,5% para perto de 2% do PIB.

Fonte: BCB

Em contraste, o setor público registrou modesto superávit no ano passado, 0,7% do PIB, enquanto o governo federal apresentou déficit (0,4% do PIB). Para este ano, as perspectivas são de retorno ao déficit, na casa de 0,8% do PIB.

Já a dívida bruta em 2002 equivalia a 65% do PIB (notando que nos referimos aqui à definição usada então, visto que a atual só começou a ser empregada em dezembro de 2006).

No final do ano passado, pelo mesmo conceito de 2002, a dívida superava 92% do PIB; pela definição mais usada hoje, atingiu 80% do PIB e deve encerrar 2022 um pouco acima disto, 84% do PIB, segundo o Prisma Fiscal mais recente.

Nesse contexto, considerando que a taxa real de juros se situa em torno de 5% ao ano para o horizonte de 12 a 24 meses (passado o presente aperto monetário), enquanto as perspectivas para crescimento sustentado (não falamos aqui do crescimento pífio de 2022) do país se encontram na casa de 2% ao ano (segundo o relatório Focus), conclui-se que, para estabilizar a dívida seria necessário produzir um superávit primário de 2,5% do PIB [=84% x (5%-2%)].

Embora seja até inferior ao registrado no primeiro governo Lula, 3,5% do PIB, requereria um aperto fiscal muito maior: precisaríamos sair de -0,8% para +2,5% do PIB, ou seja, mais de 3 pontos percentuais do PIB, algo em torno de R$ 350 bilhões.

Dito de outra forma, independentemente dos possíveis desejos acrobáticos de Lula, as condições meteorológicas para piruetas não são as de 2003.

Não basta mais deixar o carro rodar nas mesmas condições que vinha rodando (e se aproveitar, como ocorreu, do aumento de PIS-Cofins em 2003 e 2004) para manter a estabilidade.

Quem quiser produzir o ajuste fiscal requerido para recolocar a sustentabilidade da dívida pública nos eixos vai ter que gramar um bocado, enfrentando, de quebra, um Congresso Nacional muito mais fragmentado do que há 20 anos e uma população muito mais impaciente do que naquele momento.

Isto dito, apesar de o gasto federal (já deduzido o impacto da Covid no ano passado) ser bem mais alto do que o vigente em 2002 (18,5-19,0% do PIB contra 16% do PIB), a margem de manobra em termos de redução de gastos é muito menor.

Não há dados para 2002, mas os gastos obrigatórios – que representavam algo como 87% da despesa federal em 2007-2011 – hoje chegam a 92% do total.

Sem reformas, que de resto só produzirão efeitos em prazos mais longos, o caminho que sobra é o da elevação da carga tributária, cujas resistências são mais do que conhecidas.

Não por acaso, aliás, o ex-presidente faz uma exceção à sua ojeriza por reformas, defendendo mudanças tributárias, cujo sentido deixa claro: “está faltando que os ricos paguem sobre lucro e sobre dividendo. Aí quem sabe a gente vai arrecadar o suficiente para pagar as políticas públicas que o Brasil tanto precisa”.

Acredite se quiser.