Professor do

Departamento de Teoria e Filosofia do Direito da USP e da Fundação Getúlio

Vargas, José Eduardo Faria acaba de lançar o livro Corrupção,

Justiça e Moralidade Pública (Editora Perspectiva). Reunindo

artigos, ensaios e palestras do período 2016-2019 publicados sobretudo no

jornal O Estado de S.

Paulo, neste Estado da

Arte e no site jurídico Jota,

o livro cobre um período marcante e conturbado: aquele das intensificações da

maior operação de combate à corrupção no Brasil, do segundo impeachment de

nossa jovem democracia, da prisão de um ex-presidente da República e das cada

vez mais radicais tensões políticas e institucionais. Nesta entrevista, Faria

fala ao Estado da Arte sobre

os principais temas desenvolvidos nos artigos do livro, das disputas entre

garantistas e punitivistas no quadro atual à engenharia conceitual de nossa

Constituição.

Estado da Arte: Em um dos artigos do seu livro Corrupção,

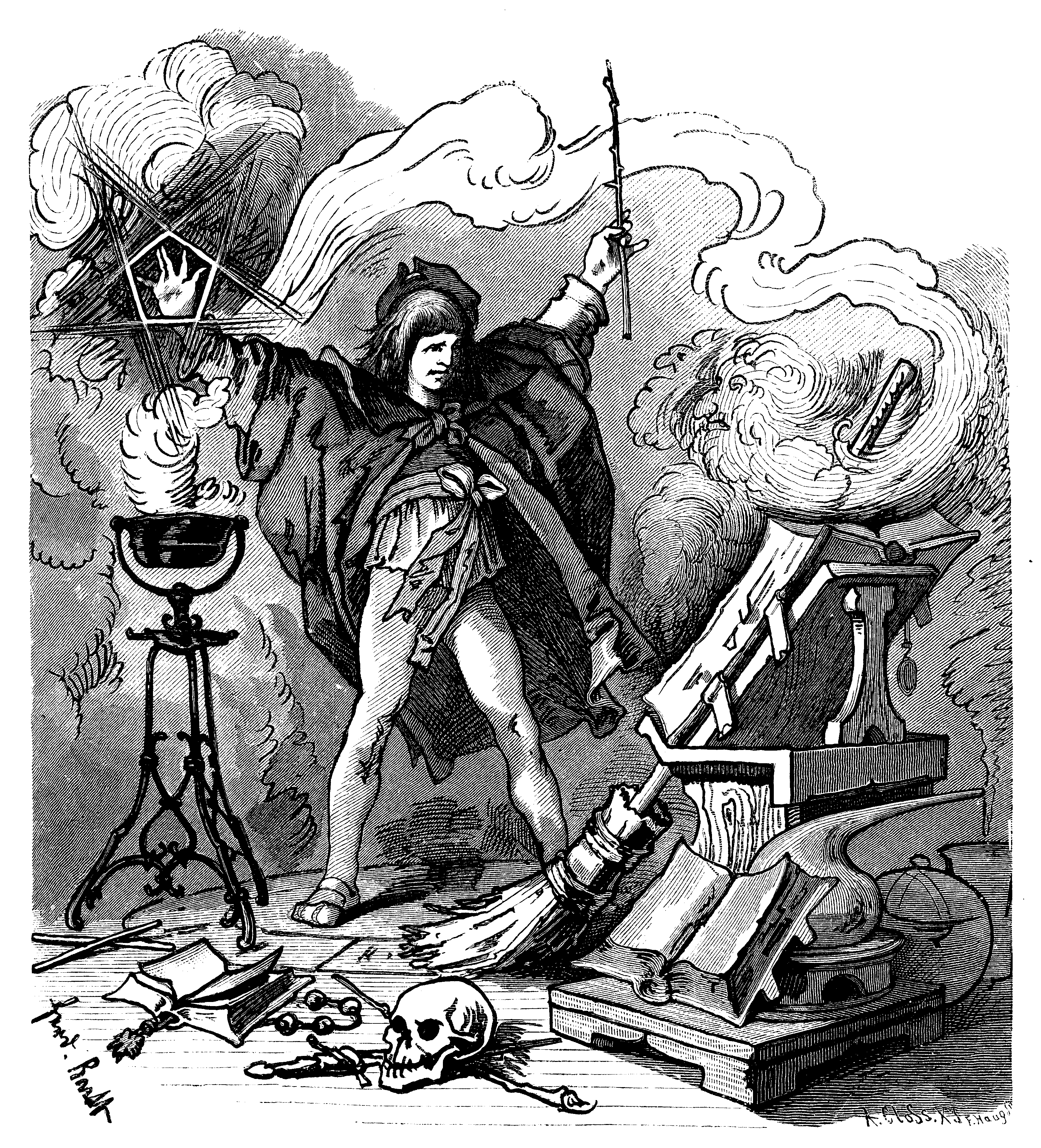

Justiça e Moralidade Pública, “O pessimismo como dever civil”, o

senhor cita Norberto Bobbio como uma receita para períodos de crise

institucional: “O pessimismo é um dever civil porque só um pessimismo radical

da razão pode despertar aqueles que, de um lado ou de outro, mostram que ainda

não se deram conta que o sono da razão gera monstros”. O senhor avalia que nós

seguimos em uma crise institucional desde então? O que caracterizaria esse

“pessimismo civil”?

José Eduardo Faria: O texto de Bobbio a que me refiro é um artigo publicado em um dos

momentos mais críticos na política italiana, quando o corpo do

primeiro-ministro Aldo Moro foi encontrado e quando se descobriu que a máfia

financiava a Democracia Cristã, com todos os atos terroristas que marcaram os

anos 1970. Naquele momento, a democracia do país estava sendo corroída por todo

tipo de corrupção e radicalização. É quando começam a ressurgir discursos que,

no fundo, eram proto-fascistas. De alguma forma, aquilo fez com que a velha

geração, como era a do Bobbio, acabasse muito preocupada com o risco de um

retrocesso como este que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E ele termina

aquele artigo (um texto brilhante que está em um livro chamado As ideologias

de poder) com três metáforas – a do peixe na rede, a da mosca

na garrafa e a do homem no labirinto.

Nós negamos

virtudes ao eleitor, que não sabe escolher seus candidatos e se deixa seduzir

por um populista. É mais ou menos como o peixe na rede – vota em qualquer um

porque está fadado a se dar mal. Por mais que tente se libertar ele não

consegue: vai morrer de uma forma absolutamente dramática. A imagem da mosca na

garrafa fechada com uma rolha, com o oxigênio acabando, prestes a morrer

sufocada e sem força para estourar aquela rolha, logo, precisa de um braço que

a puxe ilustra o risco do chamado a um braço armado. Por fim, vem a velha ideia

da experimentação, que é a do homem no labirinto. Se ele tiver o mínimo de

capacidade reflexiva, acaba encontrando saída. Por erros e acertos, aprende quais

são as saídas erradas e busca as certas. Bobbio diz que, quando nós temos um

pessimismo de razão – e ele vai buscar esse pessimismo em Weber –, quando temos

uma atividade interrogativa, quando conseguimos tirar do valor de face aquilo

que os articuladores políticos realmente querem, conseguimos, então, encontrar

algumas alternativas viáveis. Esse é o pessimismo civil saudável.

Sobre o quadro de

crise institucional, diria que nós estamos mais surpresos com o Bolsonaro do

que os mais céticos seriam capazes de imaginar. Primeiro, ele não tem uma pauta

de governo. Segundo, é semialfabetizado. Terceiro, é absolutamente confuso,

incapaz de raciocinar sistemicamente – é quase evidente que ele tem

dificuldades cognitivas. E, além de ser uma pessoa embrutecida – e,

ao mesmo tempo, vulgar e ignorante –, ele é também uma figura

extraordinariamente autoritária, que desconhece o funcionamento das

instituições. A fala dele a respeito do Judiciário e do Legislativo é de alguém

que não conhece as regras mais elementares do processo político. Não tem nenhum

respeito pela Constituição, pela ordem jurídica, pelos partidos políticos. É

uma figura que, ao meu ver, vai se tornando potencialmente perigosa.

Estado da Arte: As revelações do site The

Intercept sobre o que parece ter sido um caso de orientação de

Sérgio Moro (à época juiz da Lava Jato) à acusação, na figura do procurador

Deltan Dallagnol, agrava o quadro de crise institucional?

José Eduardo

Faria: Pode estar alimentando

tensões políticas, mas não alimenta a crise institucional.

Estado da Arte: Antes de Bolsonaro, nas tensões do impeachment, e mesmo depois, o senhor

já detectava essa crise?

José Eduardo

Faria: A gente já vinha de uma

crise institucional. Houve um certo esgotamento depois da eleição da Dilma,

principalmente no segundo mandato, do presidencialismo de coalizão. O Congresso

percebeu com uma certa clareza que o impeachment era mais fácil do que eles

imaginavam. Quando, com a pressão das ruas, a Dilma caiu, eles perceberam que o

impeachment era mais do que um instrumento para nivelar crises institucionais –

poderia ser um instrumento para debelar presidentes que não tivessem

sustentação no Congresso e não fizessem o que os “centrões” da vida queriam.

A partir desse

momento, o jogo parlamentar sai da policy –

de um jogo de alternativas de políticas públicas – e entra na politics –

num jogo de mudanças legais e constitucionais que, por sua vez, levam para a polity –

matriz institucional da democracia brasileira. Em português, a gente usa a

palavra política para

descrever o que o inglês descreve em três dimensões: policy,

politics e polity.

A polity é o framing.

Se você mexer na polity, isso

pode desestruturar as instituições, e a democracia vai por água abaixo. O jogo

natural é quando há um debate de policies nas

eleições parlamentares. Politics é

quando há uma eleição presidencial com alternativas de poder, mas sem

alternativas nas instituições. O impeachment chapou tudo. Na realidade, ele

erodiu a discussão sobre as policies.

Não há mais essa discussão, que no passado girava em torno de mais mercado e

menos mercado, mais privatização, menos privatização, por exemplo. Mexeu na

estrutura da politics com

a desestruturação do sistema partidário e, se depender de Bolsonaro, vai mexer

na polity e

vai desestruturar o que resta das instituições. Um dos filhos dele já falou que

para fechar o supremo basta um cabo e um soldado. O próprio presidente já falou

na solução de jogar mais cinco ou seis ministros do Supremo para ter maioria

(que foi o que Costa e Silva impôs ao Castelo Branco em 1967). Claramente, esse

é um discurso disruptivo das instituições. Isso abre caminho para que outros

grupos apareçam também radicalizados, o que indica uma fragilização do sistema.

O Brasil tem uma estrutura sedimentada maior do que a gente imagina, mas essas

coisas me preocupam. A noção de policy nesse

momento está perdida no governo Bolsonaro. Não acho que dele venha nada de

inteligente. O governo não tem pauta, não tem agenda, não tem projeto – tem um

discurso ideológico, vive do confronto.

Estado da Arte: O conjunto de artigos reunidos em seu livro,

nesse período que vai de 2016 a 2019, tem foco nas tensões entre “famílias”

interpretativas do Direito – “garantistas” e “punitivistas” seria

um modo de apresentar a questão. No entanto, a ênfase toda agora parece recair

sobre a política.

José Eduardo Faria: Tudo tem levado as análises para a

política. Agora, isso não quer dizer que, por trás dessas discussões políticas

e institucionais, não esteja o Supremo dando a última palavra. Vai ficando evidente

que o Supremo vai ser a âncora de salvação da polity no

Brasil. Volto a insistir: policy,

politics e polity. Quem

vai segurar um “framing” vai ser o Supremo.

Estado da Arte: Há uma tese defendida por muitos analistas e

cientistas políticos segundo a qual a Lava Jato é indiretamente responsável por

Bolsonaro ter sido eleito presidente. O senhor endossa a tese?

José Eduardo Faria: Eu acho que essa ideia de que existe o

“Partido do Ministério Público” ou o “Partido da Justiça” não se sustenta. O

que você tem na realidade é um jogo corporativo pesado. É um jogo cultural

também bastante interessante nas instituições de Direito. Há 20 anos, o MPF

estava tão politizado quanto está hoje. Não sei se você se recorda que havia

dois procuradores – Guilherme Schelb e Luis Francisco de Sousa – que

tumultuaram o governo Fernando Henrique do começo ao fim do segundo mandato, a

ponto de conseguirem liminares com juízes federais de comarcas do interior do

Amazonas, do interior do Nordeste, obrigando a Advocacia-Geral da União a

mandar advogados da União com jatinhos da FAB para tentar às pressas cassar

aquelas liminares.

Pode haver uma mudança de perfil, mas a tática

continua. Isso sempre aconteceu no Ministério Público. O MP sempre teve, na sua

função de acusar, protagonistas que se valeram dessa prerrogativa para se

lançarem como justiceiros, moralistas e para transformar a carreira de promotor

em caminho para a política. O Hélio Bicudo fez isso, o Fleury fez isso. O Pedro

Taques, que foi governador do Mato Grosso, era procurador da República e mandou

prender o Jader Barbalho. Há uma certa tradição de procuradores que vão para a

política. O cargo dá projeção, coloca você na mídia. Sérgio Moro, que chegou a

ser juiz auxiliar da [ministra] Rosa Weber no Supremo, enfrentou oposição na

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que lhe exigiu

que ministrasse aulas no meio da semana, coisa que não poderia fazer. Aquilo

vinha de briga política e corporativa interna. Ao obrigar Sérgio Moro a voltar

para Curitiba, esse pessoal não percebeu que tinha dado a ele, sem que o

próprio Moro percebesse, aliás, um super poder, que foi a 13ª Vara Criminal

Federal de Curitiba, transformando-o, no longo prazo, ou num presidenciável, ou

num futuro ministro do Supremo, ou, no mínimo, nessa figura que ele é agora.

José Eduardo Faria: Sim. Eu lancei dois olhares a esse

fenômeno: o da filosofia e o da sociologia do Direito, que consiste em analisar

esses julgamentos da Lava Jato a partir da hermenêutica jurídica, do conflito

de famílias interpretativas do Direito e de distintas gerações. A partir dessa

perspectiva, percebe-se claramente que, a despeito da vasta gama de doutrinas

sobre o tema, tem-se, de uma lado, a linha positivista ou normativista, que

privilegia o critério lógico-formal – que não se preocupa com a política, com a

economia, com a história, com a antropologia, apenas com a amarração

lógico-formal do sistema jurídico numa pirâmide normativa que começa na

Constituição e vai descendo até chegar ao contrato –; e, de outro, tem-se o

realismo jurídico que, nos séculos 19 e 20, foi aberto por um juiz americano

brilhante chamado Oliver Wendell Holmes Jr. e que, até hoje, pauta grandes

juristas americanos e ingleses, para os quais não existe interpretação literal

do Direito, sendo necessário sempre buscar o sentido da norma, o que o

legislador queria, se essa norma já tem uma certa duração, como é que ela

sobreviveu, e que tipo de ajuste nós podemos fazer hermeneuticamente dessa

norma, que veio do passado, sendo aplicada a um caso concreto cujos valores

nada têm a ver como contexto original de emergência daquela norma.

No Judiciário, percebe-se essa divisão do ponto

de vista geracional, com juízes mais jovens e juízes mais velhos, em linhas

gerais, assumindo cada uma dessas posições hermenêuticas. Os juízes mais velhos

têm uma formação franco-românica no campo do Direito civil e do Direito

privado, e uma formação germano-românica no campo do Direito penal. Os juízes

mais jovens, além de partilharem, em muitos casos, de formação anglo-saxã em

algum nível, já integrados ao mundo da globalização (sobretudo financeira), são

juízes que vieram depois da Constituição de 1988, e sobretudo, perceberam uma

coisa que os juízes mais velhos não perceberam, e que eu vou tentar explicar. A

tarefa de legislar uma sociedade requer um mínimo de unidade jurídica para

garantir a diversidade social, e para isso, é preciso se valer de um código feito

de um corpo geral de normas abstratas e impessoais para dar conta de sociedades

pouco diferenciadas. O conceito de complexidade para nós, na sociologia e na

filosofia do Direito, diz respeito à ideia de uma sociedade que vai se tornando

mais diferenciada funcionalmente em sistemas especializados, e cada sistema

especializado tende a se subdividir em sistemas ainda mais especializados. O

problema é que lá atrás, em 1988, ninguém percebeu que a sociedade brasileira

já era uma sociedade diferenciada funcionalmente em sistemas especializados.

Qual é o problema que vai surgir? É que, para as sociedades funcionalmente

diferenciadas, você não consegue mais trabalhar com a ideia de código. Os

códigos perderam sua referência normativa, tornando-se inviáveis. Foi

exatamente nesse momento que, não só o Brasil, mas países como a Espanha e

Portugal, quando saíram de uma ditadura, começaram a perceber a importância dos princípios.

Estado da Arte: E como operam esses princípios?

José Eduardo Faria: O princípio é uma norma que tem o texto

aberto, que se vale de conceitos indeterminados. Enquanto a norma tem uma

textura fechada que se vale de conceitos muito objetivos, os princípios se

valem de conceitos polissêmicos. O legislador constitucional trabalha quase

sempre a partir de uma atitude prudencial que é identificar aquilo que é

tradição, aquilo que é rotina, aquilo que é comportamento sedimentado, aquilo

que gera expectativas comuns de justiça. Ou seja, ele trabalha com aquilo que

funciona, e transforma esse material, através de um processo de observação, em

regra. Como aquilo que ele transformou em uma regra já funciona, a sociedade

continua reproduzindo aquele comportamento acriticamente, daí a noção de eficácia de

um texto constitucional.

O problema surge quando você tem de regular um

comportamento inédito – e não há uma maioria política clara que apoie

democraticamente uma alternativa, já que os próprios atores políticos estão

confusos com aquilo. É nesse momento que você é obrigado a recorrer a uma

estratégia tópica para tentar, através de um discurso e de conceitos

deliberadamente ambíguos, ir conquistando o apoio da sociedade. O princípio da

boa fé no Direito; o princípio da função social no contrato; o princípio da

função social da propriedade; o princípio da dignidade do homem livre na

Constituição; o princípio do homem livre no trabalho; o princípio do Direito da

subsistência: todos esses conceitos são indeterminados, e o legislador se vale

deles a partir de uma estratégia política de passar a mensagem “olha, eu não

vou oferecer uma resposta permanente, mas eu prometo que nessa linha oferecerei

em breve uma resposta”. Os princípios permitem uma aparência de que

determinadas matérias constitucionais foram tratadas. Como eles são

polissêmicos, cada segmento que defendia uma posição X, Y, Z ou W se achou

representada naquele princípio, e o princípio deu uma espécie de fecho de

abóbada consensual, o que permitiu que a Constituição chegasse ao seu final. A

estratégia dos constituintes era fechar questão temporariamente por meio de

princípios, uma vez que a tensão política era grande. Depois, com a primeira

eleição democrática (1989), viria uma maioria que poderia substituir os

princípios por regras, até completar o quadro constitucional – foi essa a

estratégia deles. Mas isso não aconteceu.

Ocorre que os princípios têm eficácia desde que

sejam usados em caráter absolutamente excepcional, e nossos constituintes

usaram e abusaram da figura jurídica dos princípios. Com isso, a Constituição

ficou particularmente sensível a interpretações. Em um país que adota um

sistema de controle difuso, um juiz de primeira instância – dependendo de sua

formação, da sensibilidade política vinda de um centro acadêmico – vai

perceber, com o tempo, que os princípios são tão vagos que ele pode deixar de

lado a regra e dar um sentido àquele princípio em um caso concreto.

Com isso, os promotores e os juízes têm um poder

de fogo que não tinham no passado. Descobriram aquilo que os velhos juízes e procuradores

de justiça não descobriram, e que os parlamentares demoraram para perceber –

que aquela divisão tripartite (Judiciário, Legislativo e Executivo) foi para o

espaço. Na medida em que a Constituição de 1988 jogou muitos princípios, deu um

papel de colegislador para os juízes de primeira instância. Foi assim que o

juiz Fausto De Sanctis mandou prender o Daniel Dantas, por exemplo. Duas ou

três horas depois de ele ser solto pelo Gilmar Mendes, o De Sanctis mandou

prendê-lo novamente. O Gilmar o desafiou, dizendo que não tinha base legal. E o

De Sanctis deu entrevista para todos os jornais, com um sorriso de orelha a

orelha, falando que o princípio da moralidade pública o autorizava a fazer

aquilo.

Quase dez anos depois, o Moro também vai fazer

isso. Condenou o Lula com base nos princípios, enquanto os advogados dele – da

velha guarda – ficaram trabalhando no discurso do garantismo. O que eu quero

dizer é que a magistratura, num processo jovem, de erro e acerto, percebeu que

a figura da tripartição dos poderes foi para o espaço com o uso quase abusivo

dos princípios. Não vou dizer abusivo porque é um termo negativo, mas a partir

de uma estratégia de sobrevivência que os constituintes de 1988 tiveram.

Portanto, não existe um partido do Ministério

Público, não existe um partido da Justiça.

Estado da Arte: É uma falha grave de nossa Constituição, então?

José Eduardo Faria: No livro, eu não estou julgando se a

Constituição é boa ou má. Estou tentando mostrar como a engenharia

constitucional, durante a Constituinte, da perspectiva mais tradicional dos

constituintes, não funcionou. Quando perceberam que a coisa ia fugir do

controle deles, eles apelaram para a criatividade – e a criatividade acabou

tendo como externalidade a ampliação do número de princípios. Com base nessa

ampliação, os juízes e os promotores mais jovens – com uma certa vivência de

centros acadêmicos, movimentos sociais, etc. – perceberam claramente aquela

brecha para poder tomar decisões.

Estado da Arte: É isso que está na base da concepção de atuação

da Lava Jato?

José Eduardo Faria: Essa geração mais jovem percebeu uma

mudança no Direito penal, oriunda de estratégia adotada inicialmente na Europa

para combater lavagem de dinheiro associada às máfias, ao tráfico e ao

terrorismo. Isso levou à criação, na década de 1980, de um grupo na OCDE

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) chamado GAFI (Grupo

de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro), que

desenvolveria uma minuta com elementos de um Direito penal econômico que seria,

depois, “importada” pelos países da organização. No caso do Brasil, país

observador, o governo FHC internalizou esse Direito penal econômico em troca de

acesso à tecnologia e linhas de crédito favorecidas. Esse Direito penal

econômico foi inteiramente formulado a partir do Direito anglo-saxônico,

marcado pelo realismo que comentei há pouco. Isso explica, em parte, o choque

de gerações e de

famílias do Direito sobre o qual falávamos acima: essas novas

gerações de promotores e juízes, incluindo o próprio Sérgio Moro, fizeram algum

tipo de especialização ou de pós-graduação em universidades americanas ou

inglesas. Todos eles acabaram percebendo, de um lado, a flexibilidade dos

princípios no desenho constitucional e, de outro, a flexibilidade de usar

procedimentos anglo-saxônicos. A reação a isso é o discurso do “garantismo”.

Repare que isso não é novo: as gerações mais velhas, mais próximas do

“garantismo” e do formalismo do Direito germano-românico, já haviam saído

derrotadas durante o julgamento do Mensalão, muito antes de Sérgio Moro,

Dallagnol e outros personagens da Lava Jato despontarem no cenário.

Estado da Arte: No entanto, parece ser consenso que as

revelações do site The Intercept acerca

das articulações entre o Procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sergio Moro

na Lava Jato constituem uma falta moral, e talvez, legal, indo muito além de

uma questão de formação diferente. O senhor interpreta a situação nesses

termos?

José Eduardo Faria: Sim, o balanço das revelações das

conversas do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador-chefe da força-tarefa do

Ministério Público Federal em Curitiba deve pesar mais pelo lado moral ou ético

do que pelo lado jurídico. Neste caso, como a interceptação das conversas foi

absolutamente ilegal, dificilmente as conversas serão aceitas pelos tribunais

como fundamento ou prova para que ambos venham a ser condenados. Além disso,

como as conversas parecem ter sido editadas e o que foi divulgado está

descontextualizado, haveria a necessidade de contraprovas. Mas como obtê-las? É

praticamente impossível fazer uma perícia sem elas. Claro, haverá discussões

nos tribunais superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde

muitos ministros não encaram Moro com bons olhos e não gostariam de tê-lo como

colega de toga, por ser apenas um simples juiz de primeiro grau. Mas não vejo

como poderão puni-lo. Do ponto de vista moral, contudo, a imagem, ficou

maculada perante quem tem instrução suficiente para entender que se deixou

levar por uma ética maquiavélica, no sentido de que os fins – no caso, a defesa

da moralidade pública, por um lado, e o afastamento do ex-presidente Lula da

vida política, por outro – justificam os meios. Ele pode ser visto como herói

pelas massas. Mas quem tem um mínimo de descortino sabe que ele não se

comportou bem.

Estado da Arte: Nesse caso, não foi “realismo” jurídico

defensável…

José Eduardo Faria: Foi maquiavelismo mesmo, não realismo.

Não há como se justificar colaboração íntima entre juízo e acusação.

Estado da Arte:Frequentemente se apresenta a Lava Jato, assim

como, em geral, as interpretações mais amplas de “princípios” e esse “realismo”

jurídico, de modo favorável, pois seriam uma armas para travar o “bom combate”:

combater a corrupção, por exemplo. Mas, valendo-se de uma abordagem de “princípios”

excessivamente amplos, juízes de tribunais eleitorais podem alegar que o

princípio da isonomia na disputa eleitoral está sendo ferido por faixas e

cartazes de estudantes e justificar uma invasão policial na Universidade, como

vimos ocorrer no pleito de 2018. Não é perigoso para a democracia arriscar esse

jogo?

José Eduardo Faria: É evidente que, dos dois lados da

alternativa nessa disputa de “famílias” jurídicas, você tem riscos. O lado do

“garantismo”, para os advogados criminalistas tradicionais, era uma forma ir

levantando questão de ordem ao longo do processo sabendo que, no fundo você não

discutiria o mérito, garantindo a prescrição do processo lá na frente. Como nos

mostra a sociologia americana do Direito, quanto mais rico é o réu, podendo se

valer de advogados caros, maior certamente será a impunidade. Do outro lado

você tem esse risco que você está mencionando, já visível na Lava Jato.

Estado da Arte: Deixando de lado a Lava Jato, esses desvios,

muitos dos quais acabaram ganhando a alcunha de “ativismo judicial”, tema que o

senhor também explora nos artigos do livro, parecem invadir perigosamente o

domínio dos valores morais acerca dos quais o Estado, sob a figura do poder

jurídico, ao menos, deveria ser neutro, reservando ao legislativo a tarefa de,

por meios democráticos, expressar o desejo das maiorias. O Supremo não tem se

excedido?

José Eduardo Faria: Essas discussões têm de ser pensadas como

um processo de erro e acerto. Você tem uma série de questões que são questões

que envolvem a mudança da arquitetura do Direito – não é tirar um tijolo daqui,

não é uma questão de reforma, mas é uma questão de quebra de paradigma. E,

nessa situação de quebra de paradigma, é absolutamente evidente que nós estamos

olhando para a polity,

e não mais para um conflito de partido aqui ou ali. E nessa polity a

gente começa a perceber que o problema vai passar necessariamente pelas mãos do

Supremo. Você tem toda razão, o Supremo começa também a poder utilizar a

interpretação de princípios para legislar. Agora, se de um lado existe uma

pressão da sociedade por certas pautas, de outro existe uma figura jurídica que

é a inconstitucionalidade por omissão: se um movimento social alegar que tal

Direito é um Direito previsto pela legislação, mas ele não é regulamentado,

você pode pedir para que o Supremo regularmente, ou dê um prazo para

regulamentar, e, enquanto não houver a regulamentação, prevalece esse

entendimento. O Supremo está cumprindo o papel dele – não sei se está cumprindo

bem. O problema não é que ele não esteja cumprindo o seu papel, é saber se ele

está cumprindo bem ou não. Em alguns momentos ele é muito conservador, em

outros momentos ele é menos conservador, em alguns momentos ele também se

omite, em outros momentos ele também não se omite.

Estado da Arte: No artigo “A Adjudicação em Tempo de

Incertezas”, lemos que “A história registra não só protagonismos judiciais

desastrosos, mas também experiências exitosas, como a promovida pela Suprema

Corte americana sob a presidência de Earl Warren. Trata-se do julgamento de Brown x Board of

Education.” É um caso exemplar de que, por vezes, sem uma disputa

política que poderia ser interpretada como “ativismo judicial”, não há avanços

civilizatórios que hoje consideramos elementares.

José Eduardo Faria: Guardadas as devidas proporções, é o que o

Supremo fez na questão da homofobia no Brasil. Em alguns momentos ele tem de

ser contra-majoritário, em alguns momentos ele tem de fazer defesa de

determinados interesses que podem representar conquistas civilizatórias, como

no caso que você citou. Toda a ideia do livro foi tentar colocar a discussão do

ponto de vista técnico, sempre chamando a atenção de políticos, da imprensa, da

opinião pública, para o fato de que você tem questões institucionais por trás

de muitas disputas que parecem ser políticas, e que, portanto, não é como se o

Supremo estivesse fazendo política partidária. Não se pode tratar o Supremo

exclusivamente a partir dos seus atores atuais. Há momentos em que o Supremo,

com outra composição, foi decisivo para garantir estabilidade.