Onde estavam os “espíritos poderosos”?

por José Eduardo Faria

O Estado da Arte

Qualquer pessoa minimamente informada sabe que, se fosse levado a um divã de psiquiatra quando foi descoberto com planos de jogar bombas na represa do Guandu para protestar contra seus baixos soldos, o tenente Jair Bolsonaro seria, no mínimo, classificado como disfuncional. Por consequência, teria de ser sumariamente afastado das Forças Armadas, tal a gravidade de sua iniciativa, e, no limite, poderiam até ser aplicados a ele os dispositivos legais que tratam dos incapazes — ou seja, pessoas que não têm condições de exercer pessoalmente atos da vida civil.

Contudo, o que se viu à época não foi o país legal, das instituições de direito. Foi o país real, no qual prevalece o homem cordial de que falava Sérgio Buarque de Holanda ao estudar a transição de uma sociedade rural de raiz ibérica — cujos valores patriarcais e privados precedem a autoridade pública — para uma modernidade urbana americana, baseada no império da lei e em uma burocracia impessoal e meritocrática. O que prevaleceu, em outras palavras, foi uma solução contemporizadora, baseada na acomodação corporativa. Em vez de ser expulso do Exército, o tenente foi reformado, o que lhe assegurou a patente de capitão sem jamais ter capitaneado em sua curta e opaca vida militar. Com isso, seus superiores acabaram tomando uma decisão em causa própria, pois sabiam que ele se tornaria líder sindical da corporação. O que parece ter prevalecido é a ideia de que, se aquele disfuncional militar de baixa patente estivesse em um ambiente diferente do da caserna, no qual prevalece uma hierarquia bem definida, respeito irrestrito ao superior e valorização da antiguidade e da meritocracia como critérios de promoção, ele poderia ser um aliado corporativo.

……………….

………………….

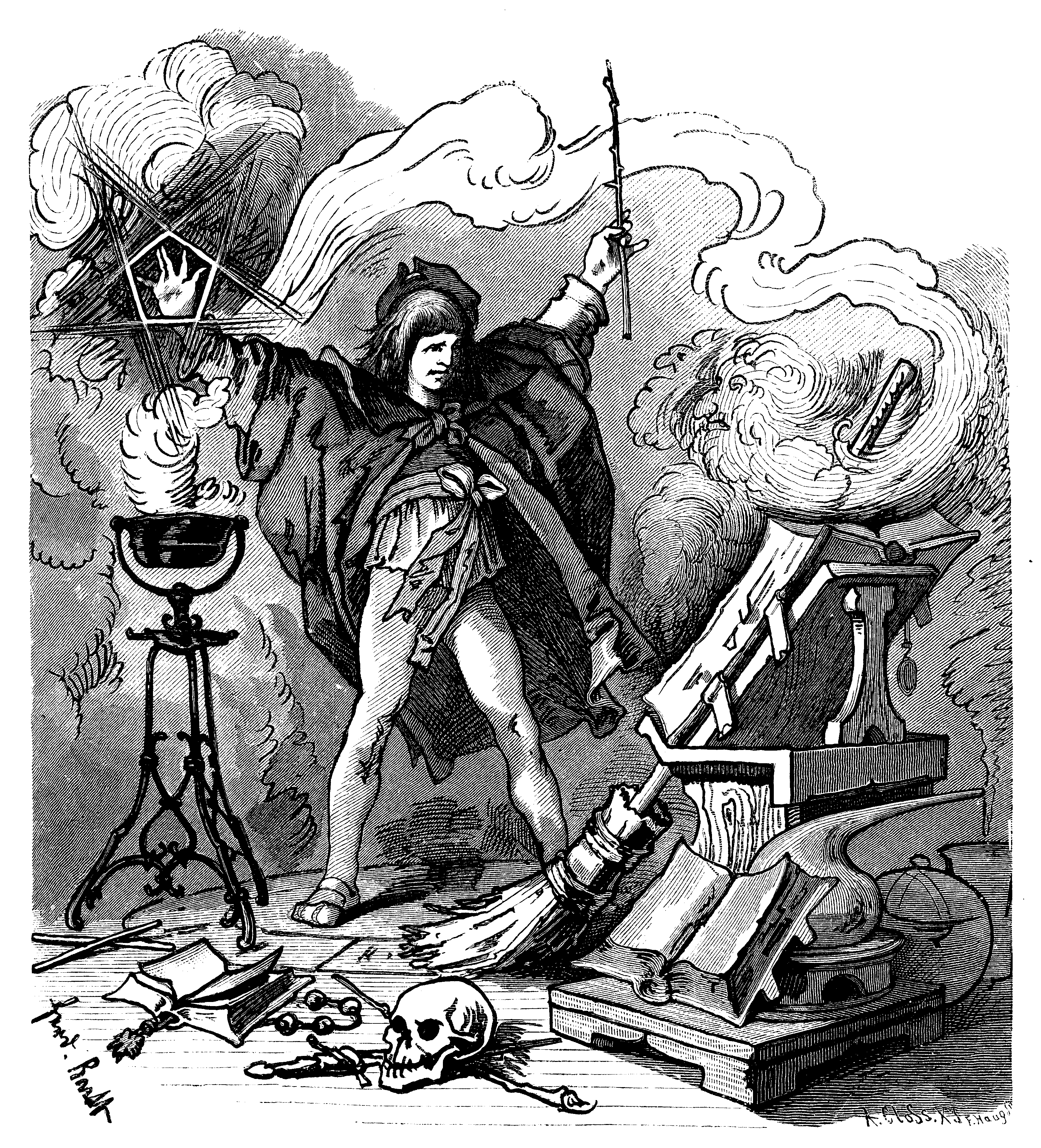

Como no poema de Goethe sobre o aprendiz de feiticeiro, os militares responsáveis pelo afastamento de Bolsonaro tentaram se valer de uma mágica que não dominavam. Agiram como o aprendiz que, tedioso e cansado, “encantou” um esfregão para que esse trabalhasse sozinho. Quando se conscientizaram de que não conseguiam parar o esfregão, ou seja, aquele capitão reformado que planejava atentados com bombas, já era tarde. No poema de Goethe, o aprendiz se vale de um machado para quebrar o esfregão. Todavia, cada vez que o faz, as partes quebradas se convertem em novos esfregões. A confusão só acaba quando o feiticeiro retorna, põe ordem na oficina e afirma que os espíritos poderosos somente deveriam ser chamados por quem os domina com autoridade, responsabilidade e prudência.

Como o exercício do poder absoluto corroeu Forças Armadas, deflagrando as mais variadas disputas e a corroendo inclusive em seus valores corporativos e até no plano moral, não houve à época um espírito poderoso que pudesse ser convocado para evitar a solução contemporizadora que beneficiava um capitão insurreto. Por isso, esse militar reformado tosco, agressivo, disfuncional, compulsivamente mentiroso e binário, que vê o mundo a partir da oposição entre bem e o mal, é hoje o chefe do Poder Executivo. O mais grave é que, além de sua visão de mundo estar na altura de um rodapé, ele se apresenta como o fiel intérprete do bem, da moral e dos bons costumes e quem dele discorda é visto como representante do mal, da devassidão e do comunismo, motivo pelo qual tem de ser destruído.

Essa é, de certo modo, uma interpretação rasteira do que dizia um jurista alemão que foi o teórico do decisionismo e, durante certo tempo, ideólogo do nazismo. Trata-se de Carl Schmitt, para quem a política é um conceito autônomo, situado entre as categorias moral, ética, ideológica, jurídica e econômica. Na situação limite da tensão entre união e ruptura, dizia ele encarando o conflito em sua dimensão absoluta, a política deixa de ser uma disputa com o outro — ou seja, um antagonismo entre adversários. Torna-se um confronto entre amigo e inimigo. Como quem não é amigo é, como consequência, inimigo. Portanto, é preciso destruí-lo para evitar ser destruído por ele. Nessa disputa, não há diálogo nem regras, só confrontação e violência. É isso por que a antítese amigo-inimigo tornou-se uma categoria sociojurídica que é a espinha dorsal do pensamento autoritário.

……………

………….

Em um contexto de incertezas, desorientação e contingências como o atual, de que modo pode um militar disfuncional, despreparado e com uma visão binária estar à frente do Executivo, conduzindo negócios de Estado, no âmbito de um regime democrático? Em que medida não o está corroendo, valendo-se do populismo, da disseminação do ódio e da radicalização retórica para converter o regime democrático em uma espécie de autoritarismo dissimulado ou furtivo — mais precisamente, numa democracia iliberal. Ou seja: um regime no qual regras e procedimentos democráticos são utilizados por políticos com vocação ditatorial e por grupos autoritários com o objetivo de reduzir as mediações institucionais, minar garantias fundamentais, corroer liberdades públicas, inviabilizar juridicamente eventuais resistências e liquidar com os direitos das minorias. O passo derradeiro é alterar as regras democráticas com base nas quais se elegeram, com o objetivo de se manter no poder?

Essa tem sido a tônica do governo desde a posse de Bolsonaro. Se de um lado tem recorrido a instrumentos do regime democrático em busca de uma capa de legitimidade, de outro jamais escondeu sua compulsão por um aparato de poder sustentado com base na instrumentalização das instâncias superiores do Poder Judiciário, da Procuradoria-Geral da República e demais órgãos de controle, bem como em estratagemas de transgressão com base em dispositivos da Constituição polissêmicos ou mal escritos.

Esse é, entre vários outros, um dos problemas que a democracia enfrenta atualmente: a falta de antídotos, em um contexto de expansão das redes sociais e de esvaziamento dos mecanismos representativos tradicionais, para o risco de que populistas capturem um regime político representativo para miná-lo com base em suas próprias regras. Isso ficou evidente quando o presidente indicou para a corte suprema um juiz com currículo medíocre e acusado de plágio, que entrou para os quadros da Justiça Federal não por concurso, mas pela política miúda de uma entidade corporativa. A justificativa de Bolsonaro foi de que precisava de alguém no tribunal com quem possa “tomar tubaína” — um eufemismo para descrever a pretensão de obrigar o indicado a fazer tudo o que ele, presidente, quiser, seja reinterpretando a Constituição para suprimir ou distorcer o que ela diz, seja recorrendo a artimanhas hermenêuticas para declarar a legalidade de embustes e decisões marcadas pelo arbítrio autocrático.

O risco de erosão das instituições de direito também ficou explicitado quando o presidente arquitetou a ida para o Tribunal de Contas da União de um assessor que chama pelo diminutivo e que também tem um currículo constrangedor. Tal vulnerabilidade tem sido evidenciada à exaustão sempre que o presidente apresenta suas posições como politicamente preferíveis por serem, ao seu modo de ver, moralmente superiores às de seus adversários. Ele não refuta os argumentos de um governador que o critica — simplesmente, chama-o de “rato”. Não dialoga como chefe de Estado com determinados presidentes latino-americanos — apenas os classifica como membros da “esquerdalha”. Com ele, não há diálogo, mas desclassificações com base em monólogos constrangedores diante de turbas insensatas. E se a democracia passa a correr riscos por causa do comportamento do chefe do Executivo, paradoxalmente ele reivindica supressão de garantias e poderes absolutos — portanto, antidemocráticos — para enfrentar os maldosos que querem destruí-la.

O estelionato está no fato de que a cultura política inerente à democracia representativa não comporta afirmações absolutas — pelo contrário, o que nela prevalece são afirmações parciais, limitadas e contestáveis a respeito dos interesses comuns. O estelionato também está no fato de que o presidente e os que o cercam vindos do núcleo familiar e da corporação militar, não veem — nem querem ver — que na política as ideias não são propriedade de alguém ou de um grupo, mas reivindicações compartilhadas, e que a democracia pressupõe forças antagônicas e discussões contínuas. E quanto mais essas discussões partem da premissa de que a diversidade de opiniões e a pluralidade de valores fazem parte da vida social, mais é possível chegar a uma negociação bem sucedida — principalmente quando, em vez de desqualificar moralmente seus adversários, os políticos são capazes de apresentar argumentos políticos para justificar suas aspirações políticas.

Na década de 1980, quando a ditadura militar acelerava o passo rumo a um estrepitoso fracasso, fui convidado a falar sobre redemocratização na Escola Superior de Guerra e na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Nos dois eventos, sem ligação entre si, tive um acolhimento polido e franco. O melhor do debate foram as conversas informais, na hora do café, quando militares de meia idade se queixaram, em off,da imagem de ilegitimidade que então comprometia a respeitabilidade das Forças Armadas perante a sociedade e das dificuldades que oficiais mais jovens tinham para se afirmar na vida social, por serem considerado cúmplices de brutalidades cometidas por gerações de militares que não eram as suas.

Não me lembro ao certo das palavras que disse, apenas das ideias que apresentei. Primeiro, lembrando-me de Hobbes, um clássico que então discutia em meu curso sobre sociologia do conflito na USP, afirmei que a discordância e a conflituosidade são intrínsecas à sociedade e debati o trânsito do estado da natureza para o estado civil. Depois, enfatizei a democracia como um processo competitivo dinâmico que, se por um lado envolve aprendizagem e pragmatismo, por outro se oxigena pelas mudanças sociais, pela crescente incorporação das novas gerações e pelos acordos que são feitos em contextos conflitivos. A democracia é, assim, um processo de discussão plural, de definição de prioridades e de construção de objetivos compartilhados marcado por debates em que todos os atores respeitam uns aos outros e apresentam argumentos, em vez de se desclassificarem moralmente. Em seguida, chamei atenção para o fato de que, quanto mais argumentos morais são apresentados para desclassificar adversários, menores são as possibilidades de êxito da política.

O que não fiz, por falta de imaginação à época, e faço agora, diz respeito aos militares que compõem o entorno do capitão reformado, no sentido de que se consideram salvadores da pátria e zeladores da moralidade. Metaforicamente, e tendo em mente os que engendraram solução contemporizadora para o afastamento de um militar de baixa patente perigosamente disfuncional, retomo a frase final do poema de Goethe sobre o aprendiz de feiticeiro. “Espíritos poderosos devem ser convocados apenas pelos mestres que os dominam”. Se esses espíritos tivessem convocados no passado, talvez não tivesse surgido um político profissional, no pior sentido da expressão, e, possivelmente o País não estaria vivendo hoje uma noite longa e tenebrosa.

………………….

……………….

………………

José Eduardo Faria

José Eduardo Faria é Professor Titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). É professor da Fundação Getulio Vargas (FGV-Direito) e um dos ganhadores do Prêmio Jabuti (Direito) em 2012, além de Prêmios Esso de Jornalismo (1974 e 1976).

Nenhum comentário:

Postar um comentário