Como estou entre os seus leitores do Ary Quintella, permito-me recomendar a obrigatoriedade compulsória – pardon, libertaires – da leitura desta postagem, neste link:

https://aryquintella.com/2018/09/30/vida-e-morte-no-musee-guimet/

Vamos a ela.

Paulo Roberto de Almeida

Vida e Morte no Musée Guimet

No Carnaval de 2013, meu melhor amigo morreu. O celular tocou, vi que era o número dele, atendi feliz, dizendo: “Olá, Antonio, que bom te ouvir”, e reconheci do outro lado a voz da sua mulher: “Estou ligando para dizer que o nosso Antonio descobriu há seis meses que estava com câncer; ele não quis que você soubesse para não te preocupar. Ele morreu anteontem e foi cremado ontem”. Era muita informação de uma vez só. O choque foi grande.

Minha mulher e eu estávamos na praia, na casa da família dela, onde nos casamos. Fui até o muro branco que separa a areia do jardim. Debrucei-me e fiquei olhando o mar. Eram onze horas da manhã, o sol batia forte, o mar e o céu estavam azuis, as ondas batiam perto do muro, os pássaros cantavam, não havia ruído humano. Era doloroso o contraste entre os sinais de vida na natureza ao meu redor e a tristeza interna.

Como ele era exatamente vinte anos mais velho do que eu, não era assombroso que partisse antes. Tudo isso era porém repentino, e ele morrera relativamente jovem.

Em Paris, em julho, revisitando o

Musée Guimet — ou Museu Nacional de Arte Asiática — essas lembranças estiveram bem presentes para mim. Há doze anos eu não visitava o

Guimet. A última vez fora justamente por insistência de Antonio, pois esse era seu museu preferido em Paris, onde ele então morava. Parecia-me triste a ideia de lá voltar. Em julho, porém, venceu a vontade de visitar uma exposição temporária, intitulada

O Mundo visto da Ásia, através dos mapas.

O museu foi fundado em 1889 por Émile Guimet, industrial, orientalista e amante da música. Guimet era amigo de Edmond de Goncourt. Verifico que ele faz três aparições no Journal que Edmond manteve com o irmão Jules, até a morte deste, e depois sozinho. Edmond de Goncourt visitou o museu em 1891, a convite de Guimet. Da visita, narra apenas uma anedota inócua, que não merece ser citada, sem se preocupar com a coleção. Em 1878, ele já relatara no Journal uma visita do casal Guimet à Princesse Mathilde, célebre protetora das artes, sobrinha de Napoleão e prima-irmã de Napoleão III. Segundo Edmond, a princesa ofendeu o casal, que a ouviu, sem que ela percebesse, referindo-se a Émile Guimet como uma “tête de veau” (achando-o feio, presumivelmente), o que Goncourt, sempre fofoqueiro, aprecia, ao dizer maldosamente que Guimet “a de très grandes prétentions physiques”.

Bonito ou feio, Guimet deu origem a um dos mais importantes museus de arte asiática do mundo. A mostra que me fez revisitar a coleção acaba de terminar e expôs, de maio a setembro, mapas elaborados na Ásia ao longo dos séculos, com uma visão do mundo e dos países asiáticos diferente da visão ocidental tradicional. Muitas das obras expostas eram frágeis, e a luz por isso era baixa, o que prejudicou as fotos que tirei.

Este mapa da China, feito no Japão em 1762, representando “o território da dinastia Ming”, demonstra o intercâmbio de ideias ilustrado pela exposição. É cópia de outro mapa, do século XVII, levado ao Japão por chineses exilados em Nagasaki, o qual, por sua vez, levava em conta noções de cartografia ocidentais trazidas pelos jesuítas à Corte imperial chinesa:

O biombo de oito painéis visto abaixo, coreano, de 1860, reproduz um mapa do mundo do século XVII, feito na China por um jesuíta flamengo, Ferdinand Verbiest. O mapa é interessante por sua relativa precisão — embora diminua consideravelmente o território indiano — e por colocar a China no centro da carta.

É certamente mais preciso do que este mapa-múndi japonês, de cerca de 1810:

No esforço de colocar a Ásia no centro da imagem, todos os demais continentes foram distorcidos. Uma vez mais, a Índia é desenhada de forma apenas aproximada.

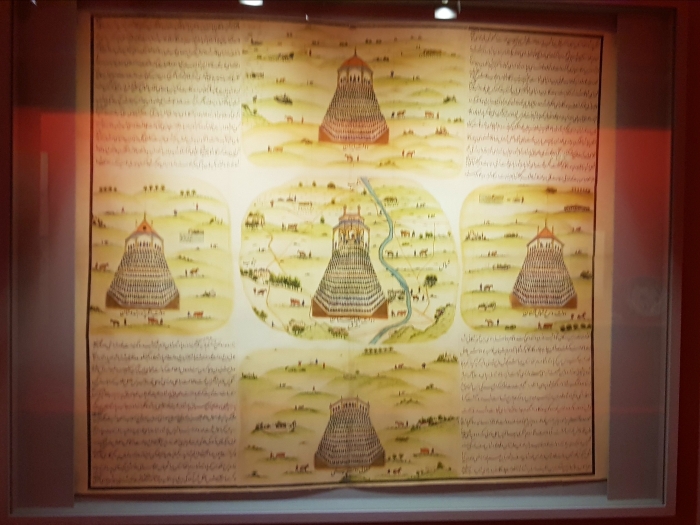

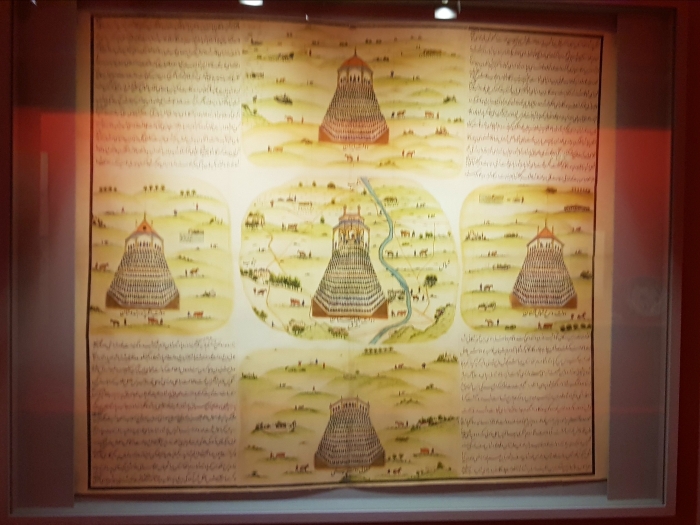

Abaixo, vemos um “mapa” do Afeganistão, da virada do século XIX para o século XX, o primeiro a ser feito localmente:

O Afeganistão é representado pela torre central. As outras quatro torres designam os Estados vizinhos ameaçadores para o território afegão: a Rússia tsarista, situada ao Norte, é a torre da direita; o Sul é a torre da esquerda, e representa o Império britânico; a torre embaixo é a China, a Leste; em cima está o Irã — então a Pérsia — situado a Oeste.

A exposição terminava com estampas de artistas japoneses ativos na segunda metade do século XIX que retratam cidades do mundo ocidental. Os artistas não conheciam o Ocidente, e desenharam usando a imaginação, revistas ilustradas, relatos de viajantes. O artista Utagawa Yoshitara, em 1862, imaginou Paris da seguinte maneira:

Eu esperara muito da exposição e não fiquei desapontado. Como estava no museu, decidi rever a coleção permanente. Lembrava-me apenas de um infinidade de budas que, em 2006, me pareceram tediosos pela repetição. Em 2006, porém, eu só estivera uma vez antes na Ásia, a trabalho, em Kyoto, justamente com o Antonio. De lá para cá, fui à Ásia algumas vezes. Revisitei a coleção do Guimet, em julho, com novos olhos, com outra experiência de vida.

O museu não é muito grande, e as peças são expostas de forma um tanto antiquada, o que dá um sabor adicional à visita. Não há multidões e, no fim das contas, entendi, com doze anos de atraso, o que meu amigo via no Guimet.

Na postagem sobre o

Museu de Arte Islâmica em Doha, eu mencionei a dificuldade de nós nos inserirmos, nos museus, em uma cultura que não é a nossa. Há os dados sutis, as deixas culturais, históricas e sociológicas que nos escapam. Em uma visita a um museu, podemos apreciar a arte, e passar a entender um pouco mais daquela cultura. Na ausência de anos de estudos, sem conhecer as línguas, podemos sentir o encanto, o impacto daquelas obras, mas em muitos casos não apreenderemos todo o seu significado. E assim, fui passando de sala em sala no

Musée Guimet, impressionado com o que via, e pensando que seria preciso eu voltar muitas e muitas vezes, para entender melhor o que está lá exposto.

Em uma das salas de arte chinesa, por exemplo, vi um ambiente simples, composto por duas cadeiras e um armário em jacarandá, do início do século XVII:

Ainda que extremamente elegantes, pelas linhas despojadas e a qualidade do desenho e do material, os móveis não me pareceram merecer tanto da minha atenção, pelo menos não no contexto das muitas obras-primas contidas no Guimet. Isso, até eu notar uma cena intrigante. Dois visitantes chineses aproximaram-se dos móveis e ficaram muito tempo extasiados, confabulando um com o outro a respeito, tocando no armário, alisando as cadeiras, fotografando, filmando, impressionados. As funcionárias responsáveis pela segurança — isto, infelizmente, não aparece no momento que gravei no vídeo abaixo — precisaram exclamar três ou quatro vezes: “Ne touchez pas, s’il vous plaît”:

O que os visitantes chineses terão apreciado nessas peças? Nunca saberei, e o catálogo do museu, que poderia me dar alguma pista, sequer as menciona.

Há peças espetaculares na seção chinesa, como este vaso “mil flores”, do século XVIII:

Ou este vaso “com dragão”, do século XIV:

Não quero cansar meus seis leitores — sim, já não são quatro — com descrições de todas as obras que fotografei e minha reação diante de cada uma. Contento-me, por isso, em mostrar apenas algumas delas.

O museu é particularmente rico em peças do Império Khmer, tendo sido o Camboja um protetorado francês, de 1863 a 1953. Logo na primeira sala, somos confrontados com esta “deusa dançante” em arenito, do século X, de Koh Ker:

O pedestal é o original; esteve porém separado da escultura durante cerca de 145 anos, até 2016, quando o Guimet, por meio de um escambo com o Museu Nacional do Camboja, o adquiriu. É algo magnífico, pensar que a estátua e sua base, após longa separação de um século e meio e de milhares de quilômetros, puderam se reunir.

Do mesmo Império Khmer, há esta cabeça colossal, também em arenito, do Rei Jayavarman VII, morto em 1218, escultura aliás que serve de capa para o catálogo do Guimet:

Da Índia, vemos esta “divindade sob a árvore”, ainda em arenito, feita entre os séculos X e XI:

E este “torso de Buda”, em arenito, do século V:

A arte do reino indiano de Gandara é bem representada, e me fez pensar no museu de Taxila, que visitei em 2017, como mencionei em

De Taxila a Panam Nagar.

Abaixo, uma cabeça de “Bodisatva Maitreya” (o Buda do futuro, que ainda virá, portador de compaixão e do poder de consolar), em xisto, século I-III:

Levei um bom tempo procurando uma das peças mais famosas do museu, o “Gênio com flores”, em estuco, do século III-IV:

Mesmo com a ajuda de um vigia, foi difícil achar a escultura, pois ela fica pendurada em um canto de parede, ao alto, entre outras peças. Achei fascinante, o despojamento do museu em colocar assim, como quem não quer nada, uma das obras-primas de sua coleção.

Minha sala preferida é uma onde são mostradas diversas esculturas budistas chinesas, em madeira ou pedra, do século X ao século XIII, como mostra este vídeo:

Da coleção dessa sala, destaco este “monge sentado”:

No mesmo espírito, embora representando um funcionário de governo, há, em outro salão, esta escultura japonesa, do século XVI-XVII, um governador militar de província:

É também japonês este biombo do século XVI:

Era preciso partir. A tarde terminava. Eu ia à Comédie-Française, assistir à produção de uma de minhas peças prediletas de Racine, Britannicus. Mais tarde, ia me encontrar com minha filha, que chegaria de Bruxelas para passar o fim de semana comigo.

No andar mais alto, porém, detive-me um momento no pavilhão circular, a admirar as vistas sobre Paris que o museu oferece:

Admirei a estátua equestre de George Washington, na minha avaliação um dos seres mais extraordinários que já viveram. Pensei que o nome da praça — Place d’Iéna — evoca uma das mais célebres vitórias de Napoleão.

Lembrei que Antonio morara ali perto, na rue de Chaillot. Pensei que um dia eu tampouco estaria mais aqui, para ir ao Musée Guimet, apreciar arte asiática, lembrar de Napoleão, Washington e de todas as pessoas que marcaram minha vida e que eu jamais reverei. Percebi que essas pessoas são já muitas e vêm se acumulando desde os meus 17 anos. Há consolo, no entanto, em meditar sobre o fato de que, excetuando-se algum cataclisma, museus seguirão existindo. Gerações depois da minha visitarão o Guimet. Elas verão o governador japonês e o monge chinês sentados, ficarão impressionadas com o dragão no vaso do século XIV, sentirão o impacto que o Buda causa, em todas as suas formas e representações, se sentirão próximas do rei khmer morto em 1218. Esse, afinal, é o grande poder da arte, fazer-nos crer que a vida possui algum sentido, que a beleza e a força estética se sobrepõem à temporalidade dos seres e das coisas. O importante não é meus parentes e amigos terem morrido, e sim o fato de terem vivido, terem sentido, terem amado, terem visto a “deusa dançante” e, para mim, de eu ter tido a chance de conviver com eles. É como uma abolição do tempo.

Nero, Agripina e Britânico me esperavam no palco da Comédie-Française. Eles também sobrevivem, como Jayavarman VII, graças ao poder da arte. Saí do museu, entrei no metrô e fui ao teatro.