Leituras leves de um domingo pré-natalino

Paulo Roberto de Almeida

[Objetivo: notas de leituras; finalidade: prazer intelectual]

Domingo pede cachimbo, diz o velho ditado. Eu, que já abandonei o cachimbo há muito tempo, até antes do casamento, que já dura quarenta anos – neste domingo 16 de dezembro, justamente –, prefiro fazer outras coisas, quando não estamos com os netos. Domingos, como quaisquer outros dias da semana, do mês, do ano, das décadas, são dedicados às leituras, à reflexão, à escrita. Passei o sábado na companhia áspera de livros de relações internacionais, de política externa e de diplomacia brasileira, para redigir dois textos que estou devendo há pelo menos três meses, digamos assim. Mas, isso virá, a seu tempo. Como eu digo sempre: o texto está pronto, só me resta escrevê-lo, o que não é o mais difícil. Com efeito, eu costumo ler muito antes de qualquer trabalho, fazer a minha acumulação primitiva, e algum estoque moderno de leituras, pensar um pouco, eventualmente redigir um esquema, e depois, plim!, o texto acaba saindo quase pronto, ainda que naquele estilo prolixo, rebarbativo, que horrorizaria escritores como Graciliano Ramos ou Hemingway, que diziam que escrever é a arte de cortar palavras.

Pois bem, neste domingo de casamento, ainda não escrevi nada de particularmente inteligente, apenas me dediquei aos afazeres domésticos, a comprar vinhos para o fim de ano, e acabei caindo, ou eles caíram sobre mim, em alguns livros daqueles esquecidos, que guardamos um dia para ler, e esse dia nunca chega. Pois bem, chegou hoje, e se lê daqui, percorre de lá, abre ao acaso, folheia um, folheia outro, e, de repente, plim!, se cai numa frase memorável, que nos faz sorrir, e aí dá vontade de compartir com os outros aquilo que de mais agradável se encontrou nessas leituras dominicais, com a peculiaridade, agora, de que se trata de um domingo pré-natalino, com árvore já montada – graças aos cuidados de Carmen Lícia –, presépio instalado – idem –, presentes para os netos já escondidos – ibidem –, tutto a posto– só falta a roupa de Papai Noel e uma barriga apropriada –, e aí finalmente sentamos no computador para transcrever os trechos mais saborosos.

Ei-los aqui, se me permitem a mesóclise, se isto é uma mesóclise.

Primeiro um romance de Jean-Christophe Rufin, de quem, muitos anos atrás resenhei uma obra contestadora da ordem internacional – pois ele foi da organização humanitária Médecins Sans Frontières–, um libelo contra o que se poderia chamar de “negligência malévola”, cujo título era L’Empire et les Nouveaux Barbares(1991; existe edição brasileira). Mas agora é um romance que Carmen Lícia e eu compramos alguns anos atrás em Paris, e que depois ficou na estante, chamado L’Abyssin(Gallimard Folio, 1997, mas o livro é de 1977, prix Goncourt e prix Méditerranée). Carmen Lícia já me tinha dado de presente um outro romance do mesmo autor, chamado Rouge Brésil, que ganhou o prêmio Goncourt (2001), falando sobre os índios do Brasil e seus déboirescom os portugueses, que eu nunca terminei de ler. Prometo fazê-lo num desses domingos com poucos afazeres.

Mas, este romance, histórico, mas baseado num personagem real – o subtítulo é: Relation des extraordinaires voyages de Jean-Baptiste Poncet, ambassadeur du Négus auprès de Sa Majesté Louis XIV–, trata realmente de negociações diplomáticas, e é por isso que eu transcrevo um simples trecho, extraído do capítulo 1 da parte III: “La Lettre de Créance”, ou seja, uma carta de acreditação, como carregam os diplomatas, quando se apresentam a um soberano estrangeiro (neste caso, o da Abissínia, tristemente célebre, bem mais tarde do que o século XVII, pela derrota imposta em Sadowa, em 1895, aos invasores italianos, e depois ao massacre brutal imposto por Mussolini ao único país africano independente e membro da Liga das Nações, que não fez nada, como de hábito). Bem, chega de conversa, vamos à primeira citação:

La diplomatie est un art qui requiert une si constante dignité, tant de majesté dans le maintien, tant de calme, qu’elle est fort peu compatible avec la précipitation, l’effort, bref, avec le travail. M. de Maillet [o personagem principal deste romance, com o já referido Poncet, cônsul francês muito maltratado pelo bey do Cairo, sob dominação otomana], en diplomate avisé, ne remplissait jamais sib bien son rôle que dans ces moments où, n’ayant positivement rien à faire, il pouvait s’y consacrer tout entier. Ce rien, il parvenait alors à l’élever à la dignité d’une grâce d’État, nimbée comme il se doit de secret et parfumée de mépris à l’endroit de tous ceux qui auraient eu l’audace de lui demander des comptes sur l’emploi de son temps. Depuis le départ de la mission en Abyssine et après les fâcheux désagréments que lui avaient causé les intrigues ecclésiastiques, le consul avait enfin repris le cours ordinaire du service de l’État : il lisait les gazettes, qui lui parvenaient avec du retard, tenait un compte précis des avancements et mutations dans la carrière et cherchait à définir la direction dans laquelle il pourrait orienter sa légitime ambition. Enfin, il rendait, selon un ordre prévu de longue date, des visites à un nombre considérable de personnages turcs et arabes à qui il n’avait rien à dire, dont il ne consentait à rien entendre et auprès desquels la conversation atteignait souvent la finesse, le ciselé des bas-reliefs orientaux chargés de mille chantournements, qui attirent l’œil et le charment sans lui laisser cependant distinguer aucune forme particulière, aucun signe, rien. (p. 317-18)

É evidente que Jean-Christophe Rufin, que conviveu bastante com diplomatas franceses, e estrangeiros, modernos, contemporâneos, usa aqui de un recurso literário, as aventuras de um diplomata do Ancien Régime, para dizer que, em todos os tempos, os diplomatas não servem para grandes coisas, que tudo o que lhes ocupa é remoção, promoção, postos agradáveis, se possível sem nada para fazer, e pedindo que, sobretudo, não lhe cheguem instruções para nada, qualquer coisa que lhes perturbe a calma, o savoir-vivre, a non-chalance, a imperturbável placidez dos postos sem problemas, onde se pode ler os jornais tranquilamente, jogar bridge, tomar um cognaccom os amigos, fumar um havana, e fazer plaisanteriessem consequências. Esse Rufin é, decididamente um gozador, e merece os seus Goncourt, porque ele sabe fazer com toda a graça de um espírito cultivé,un homme d’expérience, un grand voyageur.

Enfim, passemos ao segundo livro.

Quando eu morei sete anos na Europa, num autoexílio forçado pelos anos de chumbo em nosso querido país, eu costumava ler o Le Monde todos os dias, senão os que eu comprava, pelo menos os que eu encontrava na biblioteca, ou lia furtivamente no quiosque da universidade de Bruxelas. Pois bem, antes de ler qualquer artigo sério de política internacional – André Fontaine, por exemplo –, eu primeiro dava uma olhada no cartoon do Plantu e depois no box com as pequenas frases de Robert Escarpit, o homem da palavra, o espírito galhofeiro do dia, o gozador impecável, num Francês elegante, algumas vezes erudito, mas sempre com aquela tournure d’espritque me deixava pasmo de admiração. Pois bem, caiu-me também nas mãos, neste domingo dominical, um Livre de Poche de 1973, chamado Les contes de la saint-glinglin(Paris: Magnard).

Hilariante, a maior parte dos contos, inclusive porque ele explica (ou inventa) a origem de famosas frases em Francês – la belle Lurette, la poudre d’Escampette–, algumas até passadas para o Português, e aproveitadas por Monteiro Lobato, por exemplo. Vocês sabiam que o famoso “pó de Pirlimpimpim”, usado para viagens no tempo e no espaço pela Emília e seus colegas do sítio do Pica-pau amarelo, é na verdade, uma artimanha do Père Limpinpin? Pois é! Mas não é disso que eu quero falar. É justamente no conto 8 desse livro, chamado “La poudre du Père Limpinpin”, que eu encontro uma frases memoráveis, não mais contra os diplomatas, mas contra os militares, nossos irmãos de paz e de guerra, nossa corporação-espelho, feita do mesmo patriotismo entranhado, dos mesmos valores e princípios – a ordem, a disciplina, a hierarquia, a marcha unida, a obediência cega, o respeito aos superiores –, enfim, essas coisas que só os servidores do Estado podem exibir orgulhosamente. E o que diz Robert Escarpit desses militares sempre tão rigorosos? Isto (é também uma história do século XVII):

À cette époque, les Suisses avaient pour coutume de gagner leur vie, et souvent de la perdre, en s’engageant comme mercenaires au service de princes étrangers. L’usage a presque disparu maintenant, et c’est dommage, car les Suisses étaient des beaux soldats qui portaient joliment leur uniforme. Le pape est le dernier client qui leur reste, mais il a rarement l’occasion de faire la guerre. (…)

La vie militaire en temps de paix, cela peut être agréable quand on sait s’y prendre. Mais vienne la guerre, cela peut devenir très dangereux surtout quand elle est longue. (…) Autrefois, on savait faire durer les guerres. On économisait les soldats pour en avoir jusqu’au bout. On faisait des guerres de sept, de trente ou de cent ans, selon les cas. (…)

Or, un beau jour, la guerre était presque terminée et les généraux auraient même immédiatement arrêté le combat s’ils avaient pu se mettre d’accord sur le gagnant. (pp. 104-5, 106-8, 109)

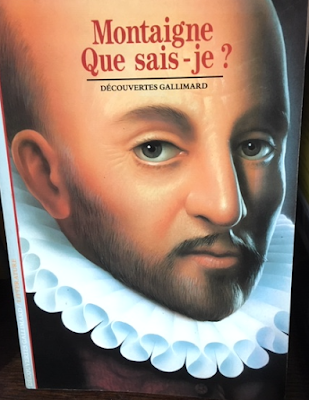

Bem, chega de guerras e de diplomatas, ou pas tout à fait. O terceiro livro que me caiu nas mãos, também em Francês, foi Montaigne: Que Sais-Je?, de Jean-Yves Pouilloux, para a coleção Découvertes Gallimard, pequenos-grandes livros de bolso, mas ricamente ilustrados, da qual temos vários, Carmen Lícia mais do que eu.

O Montaigne que eu conheço é obviamente o dos Essais, dos quais eu tenho os três livros, de bolso (o primeiro da Gallimard-Folio, com prefácio de André Gide; o terceiro da Gallimard-Classique, com prefácio de Maurice Merleau-Ponty, ambos com edição anotada por Pierre Michel; e o segundo livro que me desapareceu na minha biblioteca escandalosamente desarrumada), e uma seleção anotada dos três livros, que eu vi há poucos dias no emaranhado de outros livros, em cujas estantes eu me perdi, não achando nem um, nem outro, como tampouco agora. O outro Montaigne que eu li, pouco tempo atrás, foi o de Stefan Zweig, terminado em Petrópolis pouco tempo antes de seu suicidar, já na angustia que ele também sentiu – como Montaigne durante as guerras de religião na França – ao contemplar o seu mundo europeu completamente destruído pela loucura genocida daquele austríaco psicopata que se julgava alemão.

Tive o prazer, há poucos meses de assumir a direção do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais (IPRI), do Itamaraty, de promover um evento, a propósito do 75o. aniversário da morte de Stefan Zweig, com a participação do ex-chanceler Celso Lafer, como introdutor de uma edição multilínguas – feita pela Casa Stefan Zweig de Petrópolis, dirigida por Kristina Michahelles, e pela Memória Brasil, de Israel Beloch, o tradutor – da conferência feita por Stefan Zweig no Rio de Janeiro, em 1936, na primeira vez em que ele esteve em nosso país, chamada “A Unidade Espiritual do Mundo”, um tema que lhe era muito caro, para quem já tinha feito biografias de Erasmo – lutando contra Lutero – e de Castelio – lutando contra Calvino – e que se angustiava com a dominação da Europa pelos novos bárbaros do totalitarismo. O anúncio desse evento foi feito antecipadamente por mim numa postagem do blog Diplomatizzando (link: https://diplomatizzando.blogspot.com/2017/02/stefan-zweig-o-escritor-que-sonhava-de.html), sendo que dois anos antes eu já transcrevia uma matéria do ex-repórter do New York Times no Rio de Janeiro, Larry Rohter (famoso pela sua matéria anterior sobre as bebedeiras de certo presidente brasileiro), sobre a nova mania em torno de Stefan Zweig (vejam aqui: http://www.nytimes.com/2014/05/29/books/stefan-zweig-austrian-novelist-rises-again.html), e também uma outra matéria sobre uma nova biografia do escritor austríaco por Benjamin Moser, antes do filme Adeus Europa(aqui: https://diplomatizzando.blogspot.com/2014/06/stefan-zweig-por-benjamin-moser.html). O relato sobre o evento Stefan Zweig, com a presença de Celso Lafer, e reproduzindo algumas ilustrações, eu coloquei na plataforma Academia.edu em 12/03/2017 (link: http://www.academia.edu/31826161/Stefan_Zweig_e_o_Brasil).

Pois bem, o Montaignede Jean-Yves Pouilloux é primoroso, pelo recorte magnífico que ele faz dos Essais, com trechos destacados e entremeados de ilustrações as mais significativas, mas também pela seleção final de “témoignages et documents” (pp. 129-169), sendo que a última homenagem é justamente retirada do livro de Stefan Zweig sobre Montaigne, em palavras que poderiam ser aplicadas ao próprio escritor austríaco, ou a qualquer homem de consciência, lutando contra os demônios do fanatismo, da intolerância, da prepotência, do furor destruidor, o que ainda encontramos em nossos tempos, infelizmente, mesmo se sob formas mais amenas. Certas formas de fundamentalismo, religioso ou político, pertencem à mesma família dos dogmas, dos verdadeiros crentes, dos ideólogos animados pelas suas verdades exclusivas (e muitas vezes excludentes), que ainda podem ser encontradas por aí, vagando ao sabor das mudanças políticas e dos fervores transformistas.

Os trechos que Pouilloux selecionou de Zweig sobre Montaigne merecem que os transcrevemos, inclusive porque eu não fiz notas dessa leitura de um livro derradeiro do grande Stefan Zweig, como tampouco fiz do Erasmo, de Castelio, ou do Fernão de Magalhães, essas figuras trágicas das quais Zweig amava retraçar a vida e os pensamentos. Mas fiz, por exemplo, do execrável Fouché, cujas notas eu transcrevi em meu blog: “Zweig sobre Fouché: biografia primorosa de uma figura execrável”, Brasília, 4 junho 2018, 11 p. Leitura e notas do livro de Zweig, Stefan (1881-1942): Joseph Fouché: retrato de um homem político; tradução de Kristina Michahelles; Rio de Janeiro: Record, 1999, 304 p; título original: Joseph Fouché: Bildnis eines politischen Menschen (1929).

Divulgado no blog Diplomatizzando (5/06/2018; link: https://diplomatizzando.blogspot.com/2018/06/fouche-por-stefan-zweig-resenha-artigo.html).

Vamos, finalmente, ao Montaigne, de Stefan Zweig:

Seul celui qui, dans le bouleversement de son âme, est contraint de vivre un époque où la guerre, la violence, la tyrannie des idéologies menacent la vie même de chacun et, dans cette vie, sa substance la plus précieuse, la liberté de l’âme, put savoir combien il faut de courage, de droiture, d’énergie, pour rester fidèle à son moi le plus profond, en ce temps où la folie s’empare des masses. Il faut d’abord avoir soi-même douté et désespéré de la raison, de la dignité de l’homme, pour pouvoir louer l’acte exemplaire de celui qui reste debout dans le chaos du monde. (…) On a voulu voir en lui un homme qui se détache de tout, qui n’est lié à rien, qui doute de tout, e vit dans le vide – c’est ainsi que l’a décrit Pascal. Rien n’est plus faux : Montaigne aime démesurément la vie. (…)

Il n’est qu’une erreur et qu’un crime : vouloir enfermer la diversité du monde dans des doctrines et des systèmes. C’est erreur que de détourner d’autres hommes de leur libre jugement, de leur volonté propre, et de leur imposer quelque chose qui n’est pas en eux. Seuls agissent ainsi ceux qui ne respectent pas la liberté, et Montaigne n’a rien haï tant que la « frénesie », le délire furieux des dictateurs de l’esprit qui veulent avec arrogance et vanité imposer au monde leurs « nouveautés » comme la seule et indiscutable vérité, et pour qui le sang de centaines de milliers d’hommes n’est rien, pourvue que leur cause triomphe.

Ainsi l’attitude de Montaigne face à la vie comme celle de tous les libres penseurs, aboutit à la tolérance. (…)

Il est important de voir cela, parce que c’est une preuve que l’homme peut toujours être libre, à n’importe quelle époque. (…) Même aux temps fanatiques, à l’époque de la chasse aux sorcières, de la « Chambre Ardente » et de l’Inquisition, les hommes humains [sic] ont toujours pu vivre ; pas un seul instant cela n’a pu troubler la clarté d’esprit et l’humanité d’un Erasme, d’un Montaigne, d’un Castellion. (…)

Celui qui pense librement pour lui-même honore toute liberté sur terre.

(Montaigne : que Sais-Je ?,Gallimard, 1987, pp. 167-169).

Alguns desses pensamentos, curiosamente similares, me vieram outra noite à mente, a partir da leitura (no Kindle), de um livro de Eric Hoffe: True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements,uma obra publicada pela primeira vez em 1951, que tem a ver justamente com esses fanáticos que infernizaram a vida de Erasmo, de Castélio, de Montaigne, de Stefan Zweig, e que continuam a infernizar as nossas vidas, com esses chamamentos ao “pensamento correto”, à punição dos desviantes, à condenação dos dissidentes, à perseguição dos livre pensadores.

Alguns desses pensamentos, curiosamente similares, me vieram outra noite à mente, a partir da leitura (no Kindle), de um livro de Eric Hoffe: True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements,uma obra publicada pela primeira vez em 1951, que tem a ver justamente com esses fanáticos que infernizaram a vida de Erasmo, de Castélio, de Montaigne, de Stefan Zweig, e que continuam a infernizar as nossas vidas, com esses chamamentos ao “pensamento correto”, à punição dos desviantes, à condenação dos dissidentes, à perseguição dos livre pensadores.

O livro de Hoffe me remeteu à leitura de um outro livro, de 1941, de um jovem americano graduando em história, que fez sua tese de doutorado sobre os românticos alemães, mas que terminou com sua culminação em Hitler, num momento em que ele se encontrava no ápice do seu poder, já tendo conquistado a França, e se lançado à conquista da União Soviética (mas antes de Pearl Harbor, quando Hitler também declara guerra aos Estados Unidos, três dias depois, num dos maiores erros estratégicos de toda a sua patética, e destrutiva, carreira de genocida psicopata). O livro, de Peter Viereck,se chama, prestem atenção: Metapolitics: From Wagner and German Romantics to Hitler(edição original: New York: Alfred A. Knopf, 1941; edição aumentada: New Brunswick: Transaction Books, 2003; disponível na Amazon).

O termo metapolítica foi cunhado pelos seguidores de Richard Wagner, um antissemita admirado por Hitler – tanto que suas músicas foram tocadas até depois de seu suicídio, em sua homenagem – e vem associado a uma ideologia da qual Peter Viereck identifica os elementos mais distintivos: romantismo (incorporado sobretudo no ethosWagneriano), a pseudociência racial, o endeusamento de um Fuehrer, um vago socialismo econômico, e a força alegadamente supernatural e inconsciente dessa coletividade chamada de Volk. Juntos, esses elementos engendraram uma ênfase na irracionalidade e na histeria, e a crença de uma missão especial da Alemanha para dirigir a trajetória da história mundial. Digamos que, com exceção da ideologia racial, os demais elementos podem ser sempre encontrados nas mensagens de certos fanáticos religiosos ou políticos. O que é extremamente preocupante.

Prefiro ficar com Montaigne, com Erasmo, com Zweig, com minhas leituras.

Bom domingo a todos...

Paulo Roberto de Almeida

Brasília, 16 de dezembro de 2018