Republicamos aqui importante artigo da Foreign Affairs, de dezembro de 2025, com um alerta inicial. A internacional iliberal não congrega apenas governos ou regimes nacional-populistas, considerados de direita ou extrema-direita. Boa parte dos países que compõe hoje o eixo autocrático - como China, Coreia do Norte, Vietnam, Laos, Angola, Cuba, Venezuela e Nicarágua - tem governos auto-declarados de esquerda e socialistas. Isso para não falar da Rússia (hoje na vanguarda da segunda grande guerra fria) e do Irã e das ditaduras islâmicas (que não podem ser adequadamente classificados como sendo de direita ou de esquerda).

Nic Cheeseman , Matías Bianchi e Jennifer Cyr

Janeiro-fevereiro de 2026, publicado em Foreign Affairs em 16/12/2025

Durante o período entre guerras, o apoio da Internacional Comunista liderada pelos soviéticos a partidos revolucionários e anticapitalistas lançou as bases para a expansão do comunismo após a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Guerra Fria, a ordem internacional liderada pelos EUA promoveu o liberalismo e a democracia, ainda que de forma desigual, possibilitando ondas de transições democráticas em todo o mundo. Hoje, a cooperação política transfronteiriça está impulsionando a autocracia. O ímpeto reside em uma combinação de governos autoritários e iliberais, partidos antissistema — tipicamente, mas não exclusivamente, de extrema-direita — e atores privados simpatizantes que coordenam suas mensagens e oferecem apoio material uns aos outros.

O que une esses atores não é sua posição no espectro político, mas sim sua relação com as instituições democráticas e os valores liberais, incluindo as restrições ao poder executivo, as garantias das liberdades civis e o Estado de Direito. De líderes iliberais em Estados historicamente democráticos, como o presidente dos EUA, Donald Trump, a autocratas plenamente estabelecidos, como o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko — frequentemente chamado de “o último ditador da Europa” —, eles compartilham a disposição de personalizar o poder, enfraquecer os mecanismos de controle e equilíbrio e disseminar desinformação para corroer a responsabilização. Ao minar o pluralismo e deslegitimar seus oponentes, esses líderes, em diferentes graus, restringem os direitos políticos e as liberdades civis. E, ao reunir recursos, amplificar a desinformação e proteger-se mutuamente por meio de diplomacia, participam de redes iliberais transfronteiriças cuja crescente capacidade e influência estão inclinando a balança global em favor da autocracia.

Essa “internacional iliberal” talvez tenha ficado mais visível em Pequim, em setembro de 2025, quando três dos autocratas mais proeminentes do mundo — o líder chinês Xi Jinping, o governante norte-coreano Kim Jong Un e o presidente russo Vladimir Putin, cujos países cooperam estreitamente em questões econômicas e de segurança — estiveram juntos, demonstrando desafio às normas liberais. Mas essa cúpula foi apenas a ponta do iceberg. Somente em 2024, o Índice de Colaboração Autoritária, publicado pela organização sem fins lucrativos Action for Democracy, sediada nos EUA, registrou mais de 45.000 reuniões de alto nível, parcerias com a mídia e outros incidentes de coordenação entre “regimes autoritários, governos com tendências autoritárias e partidos de oposição com tendências autoritárias” em todo o mundo.

Entretanto, a cooperação entre as democracias está vacilando. O apoio ocidental à democracia no século XX foi frequentemente interesseiro e inconsistente, mas, em seu auge, incentivou a liberalização política por meio de incentivos econômicos, uma forte marca ideológica e pressão diplomática coordenada. Após a Guerra Fria, as condições para ajuda, acesso comercial e engajamento diplomático continuaram a recompensar a reforma e isolar a repressão. Contudo, o financiamento, a energia e as capacidades da aliança democrática diminuíram à medida que as instituições da ordem liberal perdem sua força e a convicção dos membros remanescentes vacila. Alguns antigos defensores da democracia — principalmente os Estados Unidos sob Trump — estão ativamente permitindo ou legitimando redes iliberais. Mesmo países que se mantiveram orgulhosamente democráticos tornaram-se mais cautelosos e reativos, tomando medidas para mitigar a interferência em seus próprios assuntos, mas sem chegar a confrontar regimes iliberais.

À medida que a disparidade de capacidades entre redes autoritárias e democráticas aumenta, o regime autoritário torna-se mais fácil de sustentar e o retrocesso democrático mais difícil de combater. Este desenvolvimento deve preocupar não só aqueles que se importam com os direitos políticos e as liberdades civis. Os países autoritários são mais propensos a conflitos, instabilidade e repressão do que os democráticos, e a maioria deles apresenta um desempenho fraco em termos de desenvolvimento inclusivo, produzindo um mundo menos seguro, menos livre e menos próspero. E enquanto a coordenação democrática permanecer menos audaciosa e menos inspirada do que a sua contraparte autoritária, há todos os motivos para esperar que a autocracia continue a espalhar-se.

UM MUNDO SEGURO PARA A AUTOCRACIA

A democracia liberal tornou-se uma espécie em extinção. O mundo está há um quarto de século em recessão democrática; de acordo com o amplamente citado Índice de Variedades da Democracia (V-Dem), 45 países abandonaram a democracia e caminharam rumo à autocracia em 2025. Apenas 29 países podem agora ser considerados democracias plenas.

Analisando mais a fundo, a perspectiva é ainda pior. Durante grande parte do século XX, as democracias geralmente conseguiam se recuperar após retrocessos. No Uruguai, uma restauração democrática ocorreu menos de dez anos após um golpe de Estado em 1933; na Índia, as eleições de 1977 inauguraram uma retomada democrática instável, porém duradoura, após a centralização do poder promovida pela primeira-ministra Indira Gandhi na década de 1970. Nas últimas décadas, contudo, as recuperações tornaram-se raras e precárias. Em uma pesquisa publicada no Journal of Democracy , constatamos que, desde 1994, dos 19 países que vivenciaram um período de autocratização e, posteriormente, recuperaram com sucesso seu nível anterior de democracia, 17 começaram a retroceder novamente em cinco anos. Em vez de se reerguerem, as instituições democráticas permanecem fragilizadas.

Uma das maiores mudanças das últimas três décadas é a ascensão da rede de apoio que autocratas e aspirantes a autocratas agora desfrutam. Existem precedentes históricos de coordenação transfronteiriça entre autocratas, desde o eixo fascista da década de 1930 até as redes apoiadas pelos soviéticos durante a Guerra Fria. Mas a aliança autoritária que emergiu desde o início da década de 1990, quando a autocracia estava em declínio mundial, difere em forma e conteúdo daquelas que a precederam.

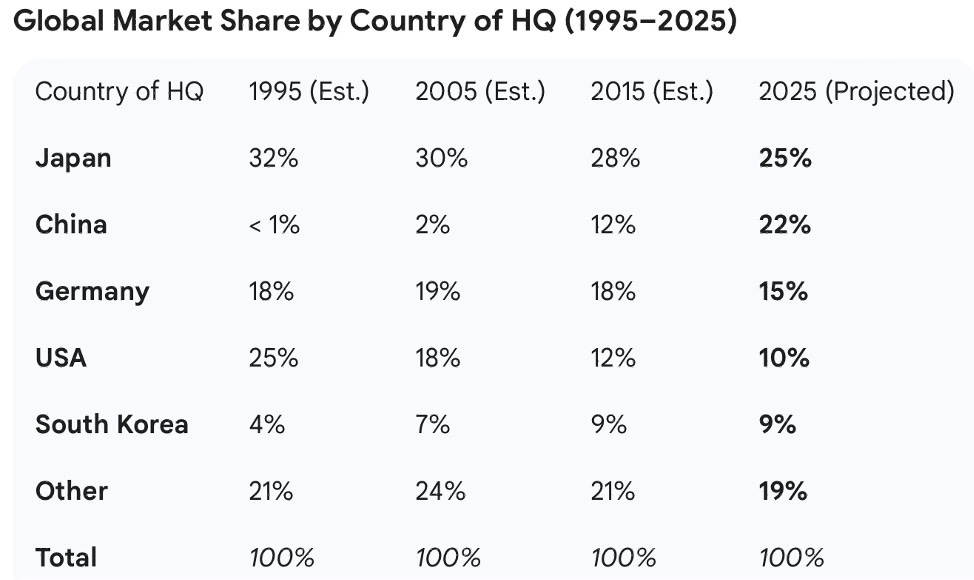

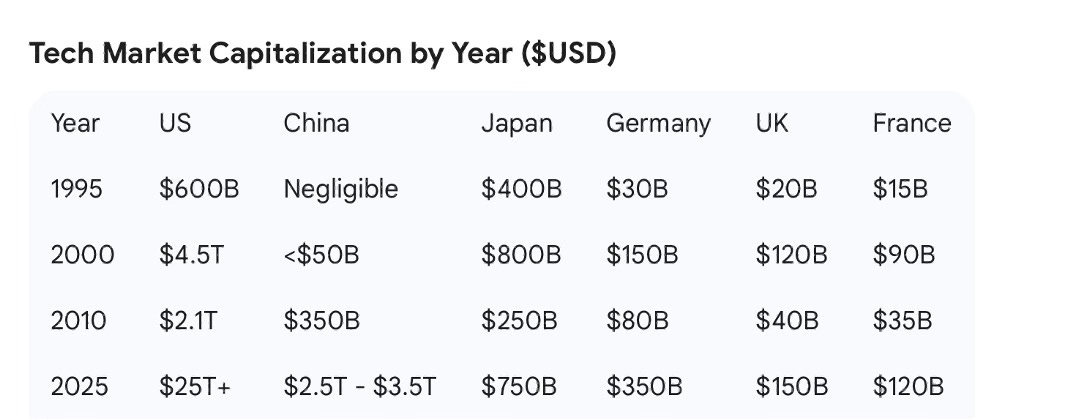

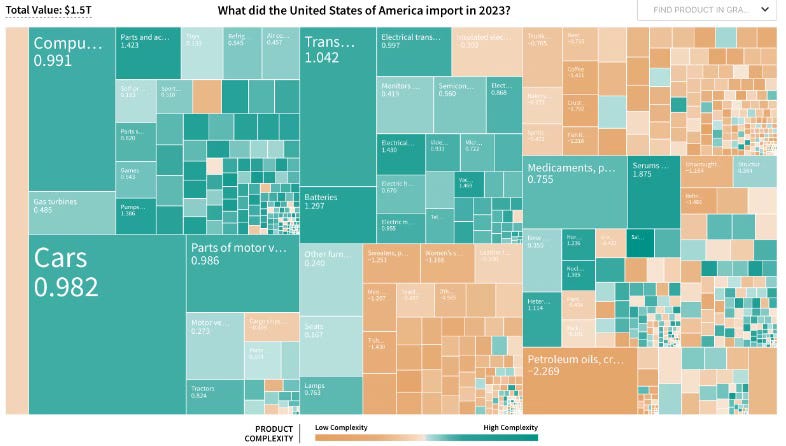

Em primeiro lugar, os regimes autoritários estão cada vez mais bem equipados. Atualmente, existem aproximadamente tantos países autoritários quanto democráticos no mundo, mas as autocracias, coletivamente, têm mais habitantes e estão se tornando mais ricas. Hoje, os governos do espectro autoritário (incluindo muitos que realizam eleições, como a Índia) representam juntos mais de 70% da população mundial. Eles também detinham uma participação de 46% do PIB global (medido pela paridade do poder de compra) em 2022 — um aumento em relação aos meros 24% em 1992 —, de acordo com dados do V-Dem. Espera-se que esse número aumente ainda mais. A disposição dos estados autoritários em manipular a política além das fronteiras cresceu com seu poder econômico e militar, e sua capacidade de fazê-lo se expandiu com os avanços na tecnologia digital. Um novo grupo de potências médias com influência regional, que inclui países como a Turquia e os Emirados Árabes Unidos, fortaleceu ainda mais a influência global dos regimes autoritários. Enquanto os anos após o fim da Guerra Fria viram o estabelecimento de novos organismos regionais democráticos ou o fortalecimento de outros já existentes, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, nas últimas décadas a maioria das novas organizações regionais, como a Organização de Cooperação de Xangai em 2001 e a Aliança dos Estados do Sahel em 2023, foram formadas entre regimes autoritários.

A internacionalização iliberal de hoje não é dirigida por Pequim ou Moscou, como a Internacional Comunista liderada pelos soviéticos, ou Comintern, e posteriormente o Pacto de Varsóvia estruturaram a coordenação ideológica e militar durante a Guerra Fria. Em vez disso, opera como uma coleção de redes sobrepostas que fornecem terreno fértil para a construção de um mundo mais autoritário. Os elementos díspares desse sistema — mercenários russos, dinheiro das dinastias governantes dos estados árabes do Golfo, tecnologias de vigilância chinesas e americanas e partidos políticos de extrema-direita na Europa e na América do Norte — não são organizados a partir de um único centro de comando, nem sempre trabalham para o mesmo propósito. Mas suas atividades frequentemente se reforçam mutuamente. Os regimes autoritários na República Centro-Africana e no Mali, por exemplo, receberam assistência de segurança de empresas militares privadas russas, que, por sua vez, foram financiadas por negócios ilícitos de ouro entre empresas nesses países e os Emirados Árabes Unidos. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos usaram mercenários russos para fornecer armas a seus aliados em países como o Sudão. Juntas, essas relações consolidam o controle autoritário.

A colaboração assume diversas formas. Uma delas envolve a cooperação direta entre potências não democráticas, principalmente China, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela. Esses países frequentemente compartilham informações de inteligência militar e estendem proteção diplomática uns aos outros. Por meio de vetos nas Nações Unidas (no caso da China e da Rússia), declarações conjuntas em fóruns multilaterais e acordos de defesa e comércio que carecem de mecanismos de supervisão, eles contribuem para a criação de um ambiente permissivo no qual a repressão é normalizada e a responsabilização, diluída. Ao oferecerem auxílio econômico a países sancionados, reduzem a eficácia dos esforços ocidentais para promover a democracia e deter a repressão. E, ao defenderem mutuamente seus históricos de direitos humanos e promoverem instituições como a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, como alternativas a grupos liderados pelo Ocidente, sinalizam a potenciais autocratas que a governança autoritária pode obter legitimidade e apoio no cenário global.

Esses cinco países também interferem além das fronteiras em diferentes graus. Apesar de invocarem regularmente a soberania para desviar críticas às suas próprias violações de direitos humanos, não hesitam em intervir nos sistemas políticos e instituições cívicas de outros países para fortalecer grupos alinhados com suas visões de mundo ou para desacreditar críticos e forças pró-democracia. A Rússia, por exemplo, financiou secretamente partidos políticos simpáticos, disseminou desinformação por meio de veículos de notícias estatais como a RT e a Sputnik, e lançou campanhas nas redes sociais e ataques cibernéticos para distorcer o debate público e influenciar eleições em países como França, Moldávia e Romênia. Da mesma forma, a China utilizou sua rede de Institutos Confúcio (organizações que promovem a língua e a cultura chinesas), associações da diáspora e mídia estatal para moldar o debate político e suprimir críticas no exterior, inclusive pressionando universidades, intimidando jornalistas e apoiando candidatos pró-Pequim em locais como Austrália e Taiwan. Na prática, esses esforços estendem a influência autoritária para as arenas democráticas, ao mesmo tempo que corroem as normas de transparência e pluralismo das quais a democracia depende.

Potências médias autoritárias também estão utilizando ferramentas militares e financeiras para consolidar governos iliberais e suprimir aberturas democráticas no exterior. O fornecimento de drones Bayraktar TB2 pela Turquia a líderes autoritários em países em guerra, como Azerbaijão e Líbia, conferiu a esses líderes vantagens decisivas no campo de batalha e fortaleceu regimes militares resistentes à responsabilização internacional. Os Emirados Árabes Unidos também apoiaram atores repressivos na África e no Oriente Médio, incluindo as Forças de Apoio Rápido do Sudão, um dos beligerantes na guerra civil do país, acusada pela ONU de cometer atrocidades horrendas. A Arábia Saudita, por sua vez, tem apoiado líderes autocráticos e movimentos contrarrevolucionários desde a Primavera Árabe, notadamente fornecendo ajuda financeira e diplomática ao regime do presidente Abdel Fattah el-Sisi no Egito desde o golpe militar de 2013 que o levou ao poder — e que pôs um fim definitivo à breve abertura democrática do Egito.

Redes ilícitas ou criminosas são frequentemente parte integrante dessas colaborações internacionais. Empresas de fachada, doações secretas e empreendimentos imobiliários obscuros lavam dinheiro que financia atores políticos no exterior. Esses fluxos exacerbam a corrupção e representam uma ameaça direta à democracia, infiltrando-se em legislaturas e partidos nos próprios países que ainda aspiram a defender normas liberais. A rede de corrupção conhecida como “Lavanderia” no Azerbaijão, por exemplo, gastou quase US$ 3 bilhões em subornos a pessoas, incluindo parlamentares europeus, que silenciariam críticas às violações de direitos humanos no país e encobririam seu histórico no Conselho da Europa, uma organização regional de direitos humanos. Na Espanha, o partido de extrema-direita Vox, que defende restrições aos direitos das minorias e se opõe à legislação sobre igualdade de gênero, confirmou ter recebido um empréstimo de cerca de US$ 10 milhões do MBH Bank (na época, MKB Bank) na Hungria para sua campanha eleitoral de 2023. De acordo com reportagens da Reuters e do Politico Europe, o MBH Bank é parcialmente controlado por um aliado próximo e ex-sócio do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Embora a legalidade do empréstimo seja contestada, a ocorrência de uma transação entre uma campanha de extrema-direita e uma instituição financeira inserida na rede de influência de Orbán é significativa. Com esse tipo de financiamento disponível por meio de regimes iliberais, aspirantes a autocratas e defensores do autoritarismo podem manter suas causas vivas com mais facilidade e obter vantagem financeira sobre seus rivais pró-democracia.

DESTRUIDORES DE TRUSTS

Outra parte fundamental do projeto iliberal é a difusão de ideologias favoráveis ao autoritarismo. Governos, políticos, intelectuais e grupos da sociedade civil iliberais em todo o mundo elaboram e compartilham narrativas que rejeitam as normas e os valores democráticos. Raramente compartilham as mesmas visões de mundo — líderes iliberais e autocratistas podem estar em extremos ideológicos opostos —, mas suas mensagens tendem a ter características em comum. Frequentemente, incluem apelos para a revogação dos direitos das mulheres e a limitação da proteção às comunidades LGBTQ+, por exemplo. Na Europa e nos Estados Unidos, partidos e organizações de direita geralmente enquadram esses direitos como ameaças às estruturas familiares tradicionais, à liberdade religiosa ou à identidade nacional, enquanto seus pares na Rússia e em partes da África e da América Latina frequentemente retratam a igualdade de gênero e os direitos reprodutivos como imposições estrangeiras e ocidentais que minam a soberania cultural. Mais importante do que essas variações, no entanto, é o objetivo comum das mensagens: semear dúvidas sobre as instituições democráticas, a universalidade dos direitos humanos e a legitimidade da moralidade e do governo ocidentais.

Essas tentativas tornaram-se onipresentes. O Serviço Europeu para a Ação Externa, a agência diplomática da UE, compila desde 2023 um Relatório Anual sobre Manipulação de Informação Estrangeira e Ameaças de Interferência, que documenta os esforços de atores como a China e a Rússia para disseminar desinformação prejudicial e divisiva. O terceiro relatório, divulgado em março de 2025, analisou uma amostra de mais de 500 incidentes de manipulação de informação promovidos por meio de mais de 38.000 canais. Muitas dessas campanhas de informação reforçaram mensagens associadas à política de direita e ao populismo, mas seu efeito mais amplo é o de corroer a confiança na governança democrática e normalizar discursos iliberais ou antidemocráticos.

Uma campanha de 2024 na França, por exemplo, exibiu cinco caixões cobertos com a bandeira francesa e com a inscrição “Soldados franceses na Ucrânia” perto da base da Torre Eiffel, uma ação planejada para gerar atenção tanto online quanto offline. As autoridades francesas suspeitam que agentes ligados à Rússia planejaram a exibição para inflamar a indignação pública contra o governo francês por suas políticas de apoio à resistência da Ucrânia à invasão russa de 2022. Anteriormente, em uma operação russa conhecida como Doppelgänger, revelada no final de 2022, agentes ligados a Moscou criaram versões clonadas de importantes veículos de comunicação europeus. Esses sites disseminaram desinformação pró-Kremlin sobre a Ucrânia, as Olimpíadas de Paris e outros temas da política europeia. As matérias produzidas foram então reproduzidas por contas diplomáticas russas em países como Bangladesh, Malásia e Eslováquia, bem como por veículos de mídia de extrema direita e influenciadores digitais na Europa e nos Estados Unidos, ampliando o alcance da campanha.

Algumas narrativas são difundidas de forma mais coordenada. O comício “Make Europe Great Again” em Madri, em fevereiro de 2025, coorganizado pelo partido europeu de direita Patriots.EU, reuniu partidos de extrema-direita de todo o continente. A Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), um encontro anual de ativistas e políticos conservadores, teve início nos Estados Unidos, mas também foi realizada na Hungria e na Polônia nos últimos anos, atraindo milhares de participantes de países da Europa, América Latina e outros continentes. Os participantes apoiam-se mutuamente em discursos, cultivam redes de contatos e compartilham ideias, construindo conexões internacionais que proporcionam visibilidade e legitimidade aos movimentos nacionais. E como esses eventos incluem tanto o discurso conservador convencional quanto a desinformação pura e simples, podem confundir a fronteira entre os dois, tornando as mensagens autoritárias mais palatáveis para o público em geral.

Por vezes, a promoção de visões iliberais de governança e desenvolvimento é ainda mais explícita. O Partido Comunista Chinês, por exemplo, intensificou os programas de formação que oferece regularmente a líderes partidários e funcionários governamentais em países africanos, incluindo a Namíbia, a África do Sul e a Tanzânia. As sessões foram descritas, por pelo menos um participante, como um ensino aos funcionários governamentais sobre o que pode ser alcançado “sem a complexidade da democracia”.

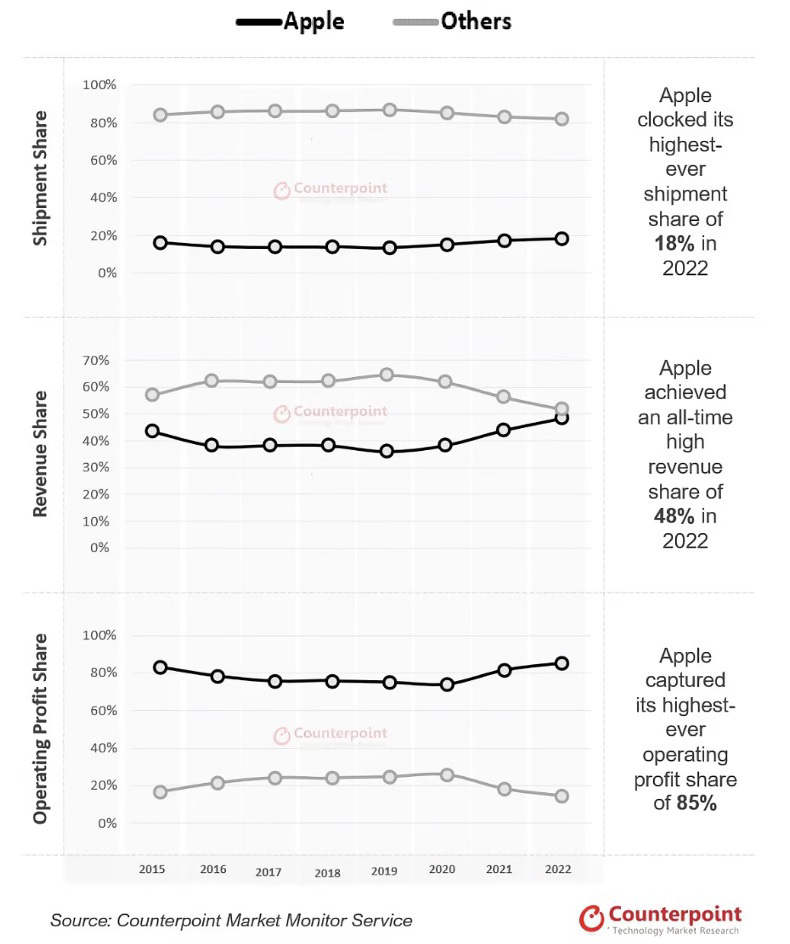

Líderes empresariais simpáticos à causa também aproveitaram novas oportunidades para amplificar narrativas antiliberais para públicos globais. Por exemplo, desde que assumiu o controle do Twitter (agora X) em 2022, Elon Musk tem usado a plataforma para disseminar desinformação de direita sobre políticos e candidatos aos quais se opõe. Ele também desmantelou mecanismos de proteção contra conteúdo extremista e atacou implacavelmente a grande mídia. Essas intervenções altamente visíveis na política, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, amplificam o discurso de ódio, colocam em risco a liberdade de imprensa, empoderam políticos e cidadãos que têm como alvo minorias e grupos marginalizados e impedem a capacidade dos cidadãos de fazer escolhas informadas nas urnas.

Se o objetivo da retórica antiliberal é reduzir a confiança popular nas instituições democráticas, parece estar funcionando. Segundo o cientista político Will Jennings, a confiança nos parlamentos nacionais em países democráticos diminuiu cerca de oito por cento desde 1990, refletindo um “descontentamento público com a política” que “se expandiu em termos de alcance e intensidade”. Por sua vez, a erosão da confiança enfraqueceu o contrato social que sustenta o governo representativo, tornando as democracias mais vulneráveis a demagogos populistas, à paralisia institucional e à gradual normalização de alternativas autoritárias.

DE HOMEM PARA HOMEM

Uma última forma pela qual líderes autocráticos e com tendências autoritárias se apoiam mutuamente além-fronteiras é por meio de relações pessoais. Quando o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro enfrentou um processo por uma suposta conspiração para anular o resultado da eleição brasileira de 2022, por exemplo, Trump condenou publicamente o judiciário brasileiro, e o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o juiz responsável pelo caso. Trump também impôs uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, o que Brasília interpretou em parte como punição pela perseguição do governo a Bolsonaro.

O engajamento personalizado nem sempre é confiável. Orbán e Putin já compartilharam uma estreita relação de trabalho, baseada em acordos energéticos e um iliberalismo mútuo. A cooperação entre eles tornou a Hungria altamente dependente do gás russo e deu a Moscou um canal de influência dentro da UE. Mas a parceria azedou após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, quando as sanções e o congelamento de financiamentos da UE forçaram Budapeste a buscar discretamente fontes alternativas de energia, levando a tensões em seu relacionamento com Moscou. Uma aliança de conveniência semelhante uniu o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan, e os Emirados Árabes Unidos no início da década de 2010, quando investimentos emiratis ajudaram Erdoğan a consolidar suas redes de clientelismo e centralizar o poder. Mas o relacionamento da Turquia com os Emirados Árabes Unidos logo entrou em colapso durante os protestos da Primavera Árabe, motivados pelo apoio de Erdoğan a grupos islâmicos políticos aos quais o governo emiradense se opunha. A cooperação autoritária pode ser conveniente, mas tende a ser frágil. A cooperação também nem sempre é bem-sucedida na proteção de figuras autoritárias. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou Bolsonaro em setembro por seu papel na tentativa de golpe, apesar das provocações e tarifas de Trump.

Ainda assim, esses laços informais importam. Ter apoiadores no exterior oferece aos líderes autoritários uma tábua de salvação financeira, cobertura diplomática e evidências de legitimidade externa — vantagens que podem atenuar a pressão interna e ajudá-los a sobreviver a sanções ou dissidências internas. Por sua vez, esse apoio transnacional aumenta os riscos para potenciais opositores, que têm menos motivos para acreditar que o governo hesitará em retaliar contra eles. A resistência à expansão autoritária torna-se, portanto, mais arriscada e com menos probabilidade de sucesso.

FORA DA LUTA

Durante décadas, as redes democráticas detiveram a vantagem. As democracias moldaram a ordem global do século XX ao criarem e manterem instituições como as Nações Unidas, a União Europeia, a OTAN e uma ampla gama de organismos financeiros e jurídicos internacionais que incorporaram normas liberais, forneceram garantias de segurança coletiva e demonstraram os benefícios materiais de pertencer à aliança democrática. Contudo, as democracias não conseguiram preservar suas vantagens. A preferência das instituições democráticas pela neutralidade processual e pelo consenso permitiu que atores iliberais testassem os limites — e muitas vezes manipulassem — essas instituições por dentro. Além disso, as democracias têm dificuldade em atrair outros países para o seu lado. Em regiões como a América Latina, onde os Estados Unidos passaram grande parte do século XX apoiando regimes militares, muitos países já se mostravam céticos em relação à guinada pós-Guerra Fria de Washington, que incentivava os governos à democratização. Em toda a África e Ásia, os líderes que são regularmente solicitados a “escolher a democracia” veem cada vez menos razões para fazê-lo, à medida que seus cidadãos se tornam cada vez mais insatisfeitos com sistemas eleitorais que não produzem os resultados econômicos desejados.

Até mesmo a narrativa pró-democracia, que inspirou cidadãos e movimentos ao longo do século XX, tornou-se obsoleta e pouco inspiradora. Algumas das principais democracias começaram a evitar o termo “democracia” por completo. No Reino Unido, por exemplo, sucessivos governos descreveram sua política externa em termos de promoção de “sociedades abertas”, minimizando deliberadamente a defesa da democracia para não constranger parceiros autoritários. E as tentativas de revitalizar a imagem da democracia — como a Cúpula para a Democracia, convocada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em 2021, 2023 e 2024 — revelam, ao contrário, suas deficiências, gerando pouco entusiasmo na sociedade civil e atraindo ainda menos atenção pública.

A atual administração dos EUA também abdicou da liderança da aliança democrática. Em julho de 2025, o Secretário de Estado Marco Rubio instruiu os diplomatas americanos a “evitar opinar sobre a justiça ou integridade” de eleições estrangeiras e sobre “os valores democráticos” de outros países. Além disso, o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) pela administração retirou financiamento essencial para jornalistas investigativos, monitores de direitos humanos, observadores eleitorais e outros grupos pró-democracia em todo o mundo. É improvável que a Europa, onde as medidas de austeridade e as crescentes restrições fiscais reduziram os orçamentos de ajuda externa, consiga suprir essa lacuna. Grupos que, de outra forma, poderiam atuar em defesa das normas democráticas estão, portanto, lutando para cobrir custos essenciais, abrindo caminho para governos e movimentos autoritários.

Os democratas estão jogando pelas regras de um jogo que não existe mais. Eles se baseiam em comunicados estéreis, conferências previsíveis e diplomacia cautelosa, enquanto seus oponentes se tornaram mais implacáveis, mais criativos e mais bem conectados. Impedir a expansão da internacionalização iliberal exigirá que os defensores da democracia repensem sua abordagem.

O primeiro passo é resgatar a narrativa. Os atores pró-democracia precisam tornar os valores democráticos culturalmente relevantes, encontrar os cidadãos onde eles estão e mostrar-lhes como a democracia melhora o dia a dia. Um exemplo recente na França ilustra o potencial dessa estratégia: antes das eleições legislativas de 2024, uma rede de WhatsApp com 130 ativistas, influenciadores e organizadores de base — figuras de confiança em suas comunidades — produziu vídeos curtos, memes e modelos de mensagens que explicavam a importância da eleição, combatiam informações enganosas e incentivavam as pessoas a votar com um tom pessoal, esperançoso e criativo. Os participantes da rede também criaram um grupo aberto no Telegram para compartilhar dicas de como se envolver na campanha, incluindo maneiras de se voluntariar no dia da eleição, com mais de 30.000 usuários.

As democracias também precisam combater a desinformação autoritária de forma mais eficaz. A UE fez alguns progressos: a sua Lei de Serviços Digitais de 2022 exigiu que grandes plataformas como a Meta e a X removessem rapidamente conteúdo ilegal, divulgassem os seus algoritmos de moderação de conteúdo e restringissem a amplificação da desinformação através de funcionalidades de recomendação, e diplomatas europeus denunciam regularmente os meios de comunicação e as redes de trolls ligados ao Estado chinês e russo por espalharem notícias falsas. Mas um esforço regional isolado não basta. Tal como os governos autoritários partilham táticas e amplificam as mensagens uns dos outros, os governos democráticos devem reunir recursos e informações e estabelecer em conjunto normas claras para as plataformas online, de forma a promover a integridade da informação.

O financiamento é fundamental. Governos democráticos devem expandir e proteger os canais de financiamento para garantir que ativistas, jornalistas independentes e organizações da sociedade civil possam investigar a corrupção, expor a desinformação e mobilizar cidadãos sem medo de represálias financeiras. Podem oferecer deduções fiscais, subsídios equivalentes e parcerias público-privadas, por exemplo, para incentivar o setor privado a direcionar fundos de responsabilidade social corporativa para a liberdade de imprensa e a inovação cívica. As democracias também devem interromper os fluxos financeiros ilícitos que abastecem os cofres dos regimes autoritários. Isso exige compartilhamento de informações, rastreamento de ativos transfronteiriços e maior aplicação de instrumentos legais, como as diretivas da UE contra a lavagem de dinheiro, sanções como as da Lei Magnitsky dos Estados Unidos, que visam violadores dos direitos humanos, e disposições anticorrupção e de recuperação de ativos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A UE começou a avançar nessas áreas e pode tomar novas medidas no âmbito da sua iniciativa recentemente anunciada, o “Escudo da Democracia”, mas, no geral, os governos democráticos precisam fazer muito mais para isolar os atores autoritários dos sistemas financeiros e diplomáticos que os sustentam.

Por fim, a aliança democrática atual precisa de uma liderança diversificada. Os países europeus e norte-americanos não devem ser os únicos a definir a agenda. A promoção da democracia exige uma ampla coalizão com novas ideias e novas energias, e esse ímpeto provavelmente virá de outras partes do mundo. Em julho, por exemplo, os participantes da cúpula Democracia Siempre (Democracia Sempre), sediada no Chile e com a presença de líderes do Brasil, Colômbia, Espanha e Uruguai, concordaram em formar uma rede internacional de representantes governamentais e da sociedade civil para trabalhar em prol da construção de democracias inclusivas e responsivas.

A democracia está sendo contestada em todas as esferas e precisa ser defendida em cada uma delas. Isso exigirá que governos democráticos — e grupos da sociedade civil pró-democracia, a mídia e instituições internacionais — não apenas fortaleçam seus sistemas políticos internos, mas também enfrentem as redes iliberais que estão dando poder aos movimentos autoritários ao redor do mundo. Uma coordenação superior está dando vantagem à autocracia. Enquanto os membros restantes da aliança democrática não atualizarem suas próprias estratégias, tudo o que enfrentarão será um declínio ainda maior.